在音乐的浩瀚星空中,有一颗璀璨的星星闪烁着,那就是贝多芬的《致爱丽丝》,这首曲子如同一杯香醇的红酒,随着时间的推移愈发醇厚,令人沉醉。

然而,今天我们要揭开这个经典名曲背后的“秘密”,告诉你一个惊人的真相:爱丽丝根本不存在,她不过是一个误传的名字,而真正的“女主角”是另一位姑娘!

01 一曲成名,误传的开始

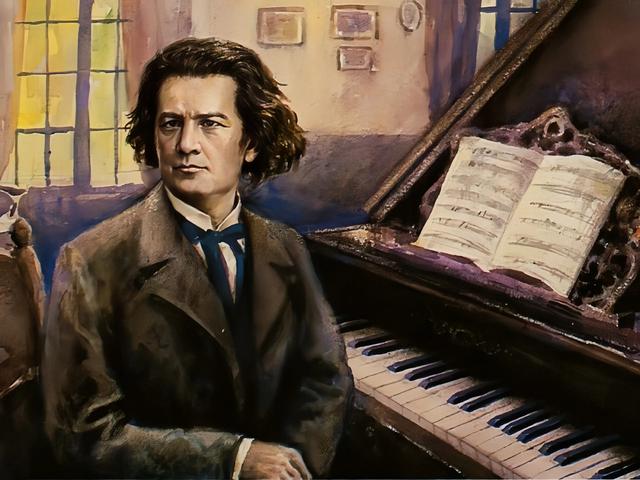

首先,让我们来回顾一下这首曲子的来历。贝多芬于1810年创作了这首钢琴小品,原名《A小调巴加泰勒》。在乐谱的手稿上,贝多芬写下了“致特蕾莎”的字样。

然而,这个简单的致辞却因为一个马虎的抄写者,变成了“致爱丽丝”。从此,爱丽丝这个名字便在乐迷的心中扎下了根,成为了无数浪漫故事的主角。

你说,贝多芬为了谁而作曲?他可能从未想过自己会在几百年后被误认为是一个为爱而作的浪漫主义者。

想象一下,若是他在世,看到人们为这首曲子编织的种种传奇,可能会捧腹大笑,甚至忍不住想说:“我写的是特蕾莎,不是爱丽丝!你们的想象力真是太丰富了!”

02 特蕾莎,那个被遗忘的姑娘

那么,特蕾莎究竟是谁呢?她是贝多芬的一位女学生,名叫特蕾莎·玛尔法蒂。特蕾莎不仅是贝多芬的学生,还是他心目中的“女神”。

贝多芬对她的倾慕之情不言而喻,甚至在愉快的心情下为她创作了这首曲子。可惜的是,命运的齿轮总是爱开玩笑,特蕾莎的名字在历史的长河中被淹没,取而代之的却是一个根本不存在的“爱丽丝”。

想象一下,特蕾莎在收到这首曲子时的心情。她可能一边弹奏着那优美的旋律,一边心里默念:“这是贝多芬为我写的曲子!真是太幸福了!”

可惜,当她的名字被历史遗忘时,或许她的内心也在默默叹息:“我明明是他的灵感来源,怎么会变成一个无形的爱丽丝呢?”

03 音乐的误传,历史的无奈

在历史的长河中,误传和误解总是层出不穷。贝多芬的《致爱丽丝》不过是一个缩影,许多经典作品背后都有着不为人知的故事。

音乐作为一种情感的表达,往往带有个人色彩,但当它被传唱时,往往会与创作者的初衷渐行渐远。

比如,很多人都知道《月光奏鸣曲》,但鲜有人知道它原本是为了贝多芬的学生朱莉叶特而作。朱莉叶特的名字也许在时间的流逝中逐渐淡去,但她的灵魂却永远留在了那段优美的旋律中。

音乐的魅力在于它能够跨越时空,打动人心,但同时也可能因为误解而让真实的故事被遗忘。

04 贝多芬的音乐,情感的真实

虽然《致爱丽丝》的名字是个误传,但这并不妨碍它成为经典。贝多芬的音乐充满了情感的真实,无论是为特蕾莎创作的这首曲子,还是他后来的交响曲,都是他对生活、对爱的深刻理解。

贝多芬在创作时的心境,恰恰反映了他对人类情感的敏感和对美的追求。即使在他失去听力的情况下,他依然创作出许多动人的乐曲,这不仅是对音乐的执着,更是对生活的热爱。

贝多芬用音乐告诉我们:即使生活给你带来了无尽的苦难,依然要勇敢面对,继续追求内心的真实与美好。

05 结语:误传的背后,真情永存

所以,当你下次弹奏《致爱丽丝》时,不妨想想那个名叫特蕾莎的姑娘。她或许没有得到应有的名声,但她的存在却是贝多芬音乐创作中不可或缺的一部分。

正如音乐家肖邦所说:“音乐是心灵的语言。”而贝多芬用他的音乐,表达了他对生活、对爱的执着与追求。

爱丽丝或许是个误传,但音乐中的情感却是真实的。无论历史如何变迁,真正的情感永远不会被遗忘。让我们在这段旋律中,感受那份跨越时空的爱与美。

“音乐是人类灵魂的呼唤。”——让我们在音乐中找到属于自己的灵魂之声。

对此你怎么看呢?欢迎留言。