1999年,杨虎城的孙子杨瀚带着父亲的临终托付,跨越重洋来到美国拜访张学良,然而,面对这位后辈,99岁的张学良却只是淡淡地说了四个字。

这背后究竟隐藏着怎样的故事呢?

张学良与杨虎城,一个出身豪门,一个贫寒起家,原本并无太多交情的二人,却因西安事变被紧密地联系在一起。

他们曾携手并肩,为了国家的前途和民族的命运,不惜冒险发动兵谏,这一壮举在当时引起了巨大的轰动,也让二人在历史上留下了浓墨重彩的一笔。

可为何在事变之后,他们之间却产生了如此深刻的裂痕呢?

张学良在软禁中度过了五十多年,晚年虽然恢复了自由,但心中始终藏着那段痛苦的回忆,尤其是对杨虎城的死,他的愧疚与自责从未消失。

而杨瀚的拜访,无疑是重新勾起了这段尘封的往事,张学良的冷漠回应,是不愿提及往昔,还是无法面对那段因决策分歧而导致的悲剧呢?

这段历史背后,究竟有着怎样不为人知的难言之隐,让两位曾经并肩作战的英雄,最终走向了截然不同的命运,又让张学良在晚年承受着如此沉重的精神负担?

兄弟遗憾

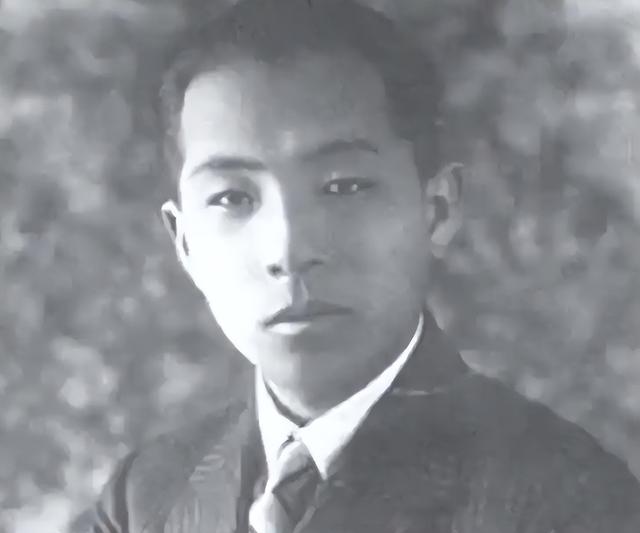

兄弟遗憾在那个风云变幻的年代,张学良作为“东北王”,年轻时就站在了历史的舞台上,杨虎城作为出身贫寒的军官,凭借顽强的毅力和对国家的忠诚,逐渐在军中崭露头角。

两人原本并无太多交情,命运却以一种意想不到的方式,将他们紧密联系在一起。

张学良曾一度将杨虎城视作粗鲁之人,随着时间的推移,两人关系逐渐升温,杨虎城的直率、勇猛和忠诚赢得了张学良的敬佩,杨虎城也看到了张学良内心深处的痛苦与矛盾。

在合作初期,尽管他们没有深厚的情谊,但在共同面对国家危难时,却能携手并肩,西安事变前,两人多次密谋,商讨如何才能让蒋介石停止内战,一致对外。

在那个动荡的年代,他们为了国家的前途和民族的命运,不惜冒险发动兵谏,这一壮举在当时引起了巨大的轰动。

直到西安事变爆发,蒋介石被活捉,两位将领成功促使国民政府改变政策,向抗日方向转变,历史给了张学良和杨虎城以英雄的评价。

然而,这段历史背后,隐藏的却是两人之间深刻的裂痕,因各自的坚持与理念不同,他们在决定如何处理蒋介石问题时产生了分歧。

尤其是张学良最后决定亲自护送蒋介石回南京,杨虎城则坚决反对这一举动,这样的决策让他们迎来各自不同的命运,也因此产生巨大的隔阂。

张学良在软禁中度过了五十多年,虽然在晚年恢复了自由,心中始终藏着那段痛苦的回忆,特别是对杨虎城的死,张学良心中的愧疚与自责从未消失。

1999年,杨虎城的孙子杨瀚,带着父亲的临终托付来到美国拜访张学良,试图从这位老者那里得到一些关于杨虎城的故事与记忆。

没成想,面对杨瀚,张学良只是淡淡地说了四个字。

“好的,谢谢。”

对此,杨瀚意识到,张学良和祖父之间的友谊已经被岁月和历史的沉淀压得无影无踪,历史的车轮辗压过曾经的辉煌,留下的只有无尽的痛楚与遗憾。

难言愧疚

难言愧疚张学良的沉默并非没有理由,面对杨瀚的拜访,冷漠的回应源于他深藏在心底的秘密,和一段无法言说的愧疚,每当忆起往事,那些往事便像潮水般涌现,让他久久无法平静。

这一切还要从西安事变之后的岁月说起,当年,张学良面临的是个人的深重困境,蒋介石在软禁他的同时,给了杨虎城致命的打击,将他软禁12年,直到最终阴谋灭口收场。

那些年里,张学良有过许多次反思,他曾与杨虎城一同谋划了西安事变,为了国家的未来做出了无法回头的选择。

可当一切过去,他意识到,自己与杨虎城之间并非简单的兄弟情谊,更是一种深刻的历史责任,最为痛心疾首的是,他终究未能与杨虎城携手处理好蒋介石的问题。

杨虎城曾坚决不同意让张学良亲自护送蒋介石回南京,认为这是对民族大义的背叛,张学良却选择了接受蒋介石的要求,这一决定让他与杨虎城之间产生了不可弥补的隔阂。

那种无法弥补的自责让张学良心力交瘁,他一直在想,如果当时听从杨虎城的意见,也许两人的命运会截然不同。

也许杨虎城不会在蒋介石的暗算下失去生命,而他自己也不至于被软禁五十多年,失去了与外界的联系和交流,可时光并不允许他再做任何改变,往事如烟无法回头。

张学良曾多次在梦中回想起杨虎城的面容,那位曾和他并肩作战的英雄,最终却因他的一时妥协而失去了宝贵的生命。

每每想到此,他心中便涌上一股深深的愧疚,也深刻意识到,自己虽活着走出了囚笼,但内心却早已被历史的沉重压得喘不过气。

当杨瀚站在自己面前,张学良看着这个年轻的面孔,似乎看到了曾经的杨虎城,内心既亲切又痛苦。

“好的,谢谢”这四个字代表了张学良无言的愧疚与疲惫,与杨虎城的往事,他不再愿意提及,因为那会让他再次陷入无法自拔的悔恼中。

对于杨虎城的死,他无法释怀,也没有足够的勇气去面对杨家后代的询问,他知道,无论自己如何解释,都无法为失去的生命和错过的机会挽回任何东西。

历史给了他们所有人一次机会,却让两位曾经并肩作战的英雄永远错失了相互扶持的未来。

晚年孤独

晚年孤独岁月如流水,转眼间,张学良从一位英勇的将军变成了年逾九十的老人,那个曾经驰骋沙场、胸怀报国志的东北王,却被囚禁了五十多年,孤独地生活在异国他乡。

尽管他有着伟大的历史功绩,但这一切都被锁在了牢笼里,外界早已没有多少人记得这位曾经的英雄。

时光流逝,张学良渐渐失去了往日的锋芒,更多的是回忆和沉思,每当他一个人静静坐在窗前,望着窗外的景色,常常陷入沉思中。

在美国的老年公寓里,张学良的生活简单而单调,每天都会在固定的时间起床,然后在房间里慢慢地踱步,或是坐在窗边,静静地望着外面的街道和行人。

他的房间里摆放着一些老照片,那是他年轻时的回忆,有他在东北的戎马生涯,有他和父亲张作霖的合影,还有他和杨虎城一起谋划西安事变时的照片。

这些照片成为了他与过去联系的唯一纽带,每当他看到这些照片,就会想起那些曾经的战友和朋友,想起那段为了国家和民族奋斗的岁月。

他还会偶尔翻看一些旧报纸和书籍,试图从中寻找一些关于中国和世界变化的消息,但那些文字和图片,都无法让他真正感受到故土的温暖和亲近。

更令人痛心的是,尽管他在晚年时恢复了自由,却被孤立于世界的角落,选择移居美国,远离曾经的故土和他深爱的祖国。

他曾经无数次梦到自己回到中国,回到那个他曾经为之奋斗的地方,但每次醒来,都只能面对着空荡荡的房间和窗外陌生的街道。

他知道,自己已经回不去了,那个时代的政治氛围,让他无法真正得到宽恕与接纳,他只能在梦中重温那些曾经的回忆,感受那份对祖国的眷恋。

有时候,他也会通过电话和信件,与一些旧友和亲属保持联系,但那些交流,都无法弥补他内心的孤独和失落。

他渴望能够回到中国,去看看那些曾经熟悉的地方,去感受那份属于自己的历史和文化,但现实却让他无法如愿。

即便他最终逃离了蒋介石的软禁,但与故土之间的隔阂、与过往的离散,都成了他永远无法跨越的鸿沟。

历史的创伤早已深深埋藏在他心中,外界对他的评价,更多的是惋惜与责难。

为了消遣时光,他也会参加一些华人社区的活动,与其他华人交流,试图从中找到一些归属感和认同感,但那些活动,都无法让他真正融入到一个新的社会和文化中。

他始终觉得自己是一个局外人,一个被历史和现实抛弃的人,也只有了解他晚年如此不堪境遇之后才会明白,张学良的晚年就是在夹缝中苦苦求生存,仅此而已。

杨虎城的死,西安事变的决定,蒋介石的软禁,这些曾经的历史片段,早已深深地刻在他的生命里,成为了他无法摆脱的宿命,最终也只能以沉默和冷静来面对那些无法改变的事实。

尤其是张学良对杨虎城之死的无尽愧疚,是历史洪流中个体命运的无奈叹息,杨瀚的拜访,仿佛触摸到了那段波诡云谲却又令人唏嘘的岁月。

而张学良则在岁月的沉淀中,将那段刻骨铭心的过往化作了一声沉重的叹息,永远封存在心底。

【免责声明】:文章描述过程、图片都来源于网络,为提高可读性,细节可能存在润色,文中部分观点仅为个人看法,请理性阅读!如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!