本文陈述所有内容皆有可靠信息来源,赘述在文章结尾

生产队时期,是中国农村历史中一个独特而充满回忆的阶段,那是一个物质条件相对匮乏,但人际关系紧密、生活充满人情味的时代。

在那个没有电视、互联网和智能手机的年代,农民们的夜晚是如何度过的呢?

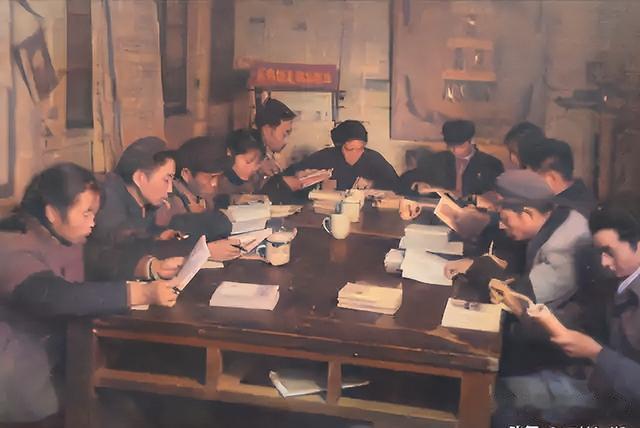

生产队时期,农民们白天在田间地头辛勤劳作,晚上的一项重要活动便是评工分,工分是农民们劳动成果的量化体现,直接关系到每个家庭的收入和生活水平。

夜幕降临,生产队的会议室(往往是一个简陋的牲口棚或临时搭建的屋子)里,煤油灯发出昏黄的光晕。

生产队长、妇女队长以及其他干部围坐在用木板拼凑成的桌子旁,记工员则认真负责地记录着每位社员当天的工分。

男人们大多沉默地抽着旱烟,烟雾缭绕中,他们的面容显得模糊而深沉,女人们则聚在一起,手指灵巧地穿梭在针线之间,纳鞋底、绣花,发出细细的“沙沙”声,这是她们在辛苦一天之后难得的放松时刻。

大部分壮年劳动力,也就是9分左右,女劳动力在7分左右,至于十二岁的孩子,算是半个劳动力,一般是5分左右。

当然,还有更差的,比如表现不好的,或者劳动能力不足的,大概3分左右,每天出工的时候,生产队有记分员来给大家记分。

记分又分早上、上午、下午,只有满勤的人才能得到全分,迟早或者早退,或者只来半天,都会扣分。

当然啦,农民们不可能天天都忙着种地,到了农闲的时候,他们也有别的活儿要干,比如去挑河泥来肥田,而且生产队还得负责养猪、养牛这些牲畜,这也是很重要的工作,因为这也算工分呢。

不过这些牲畜养大了,可都是生产队的财产,不是哪个人的私有物,到了每年收获粮食的时候,生产队得先留下足够的种子和应急粮食,确保来年能继续种地,遇到紧急情况也不愁没饭吃。

剩下的粮食呢,就会按照“人七劳三”的原则来分给大家,这个“人七劳三”就是说,每个人的基本口粮占了七成,剩下的三成呢,就得看大家这一年里挣了多少工分了。

比如说,如果生产队剩下六千斤粮食,那就会用这六千斤粮食除以大家总共挣的工分,这样算出来每个工分能分到多少粮食。

然后大家的基本口粮加上按照工分分的粮食,就是一个人一年的口粮,这样一来,大家既能保证有饭吃,又能多劳多得,多干活儿就能多分粮食,日子也就越过越有盼头了。

当然,分多分少,自然是按照生产队富裕水平来的,富裕的分得多,穷困的自然分的少,根据老人回忆,当时口粮的分配,基本是一年400斤左右,年份好多一些,年份差少一些。

粮食也不是免费发下去的,是需要花钱买的,花的钱,自然就是工分了,算来,也就意味着一个人一天只有一斤的粮食。

在没有充足副食品的时代,一个壮年劳动力,一天一斤粮食显然是不太够的,而且这些粮食又包含一些杂粮,比如红薯、萝卜之类的。

一个劳动力一年的工分劳动所额,在计算后,扣除粮食等从生产队生活必需品折算的钱,如果有盈余可以分钱拿回家,叫“进钱”。

如果不够,甚至都不够扣除粮食等物资,要“补钱”,也就是叫缺少的差额钱,也被称为“缺粮户”,需要来年补上。

除了评工分,晚上的会议还常常包括政治学习和宣传,有时,会播放收音机里传来的新闻联播,广播里沙哑的声音在寂静的夜晚显得格外清晰。

评完工分,大人们三三两两地回家,孩子们则帮忙收拾碗筷,准备晚餐,那时的晚餐通常是稀粥加少量菜,能有一点咸菜下饭就已是难得的美味。

吃完饭,大人们开始忙碌家务,孩子们则在煤油灯下写作业或看一些简单的课外读物,家家户户都养着猪,喂猪也成了夜幕下的第一个集体仪式。

孩子们会帮忙把猪食倒进猪槽里,看着猪儿们欢快地吃着,心里充满了满足感,喂完猪,大人们开始收拾家务,洗衣服、缝补衣物,而女人们则继续她们的手工活,如编织毛衣、纳鞋底等。

在那个时代,煤油是稀缺资源,晚上照明主要靠煤油灯,因此,每当夜幕降临,村庄里便弥漫着淡淡的煤油味。

孩子们在昏黄的灯光下写作业,偶尔抬头望向窗外,星空璀璨,心中充满了对未来的憧憬和向往。

在上世纪的大集体年代,每个生产队都像是一个小型的“国家”,有着自己的一套完整的领导班子,这个班子被人们亲切地称为“队委会”。

别看生产队规模不大,但里面的成员分工明确,各司其职,真可谓是“麻雀虽小,五脏俱全”。

首先得说说指导员,这个角色可不简单,非得是党员才能胜任。指导员就像是生产队的“灵魂导师”,负责把握大方向,传达党的方针政策,确保生产队的工作始终沿着正确的道路前进。

紧接着就是队长了,他就像是生产队的“大家长”,负责统筹全局,安排农活,协调各种资源,确保生产队的日常运作井然有序。队长的话,在队里那可是“一言九鼎”,大家都得听他的。

有小孩的家这时如有小孩哭闹母亲必须马上用奶头堵住孩子的嘴,耳背的人叫邻居告之,妇女主任及时掌握哪些是奶孩子的,那些人例假不能下水田干重活的,必须及时向队长告知。

出纳,会计一人管钱一人管帐,但如果是新出纳老会计就要提防老会计玩新出纳的花样,到时赔了夫人又折兵,被老会计卖了还帮着数钱的事不是没有发生过。

保管员呢,就是负责看管生产队的物资的,从种子、化肥到农具、粮食,啥都得管。保管员得有责任心,不能出一点差错,不然生产队可就要遭殃了。

春插是记分员最繁忙的时刻,一手拿本子记录丘块,纸条记录一垅多长,写好后用土块压在垅头,插秧人上岸把纸条收好,晚上到记分员家里凭纸条统计一天插了多少丈。

一手拿一根一丈长的竹竿,当年插早稻秧的标准是三,五寸,株距三寸,行距五寸,一丈长的竹竿要插三十三蔸秧苗,少一蔸都不行。

如果是小丘块,记分员去慢了,人家早插完一垅你必须马上赶去丈量和检查标淮,有时忙得吃饭都没有时间。想方便时也只能一忍再忍。

质量出问题被队长发现也不是一件好事,吃亏不讨好的事时有发生,那时候虽然物质条件匮乏,但农民们的夜晚并非只有劳作和家务。

总的来说,生产队的这套班子虽然人数不多,但每个人都扮演着不可或缺的角色,他们共同努力,带领生产队一步步向前发展,为那个年代的农村建设贡献了自己的力量。

在农闲时节或节假日,村庄里会组织一些文化娱乐活动,如看电影、听书、唱戏等,这些活动不仅丰富了农民们的精神生活,也增进了邻里之间的友谊和团结。

看电影是当时最受欢迎的娱乐活动之一,每当县乡电影放映队到村里放映电影时,整个村庄都会沸腾起来,村民们无论大人小孩都会早早地搬着凳子到场地等待观看。

有时为了看一场电影,村民们会跑上十几公里的路,即便如此也乐在其中,电影放映机成了村里最珍贵的“宝贝”,而电影放映员则像一位神奇的魔法师,将精彩的电影带到偏远的山村。

除了看电影,听书也是农民们晚上的一项重要娱乐活动,一些有文化的老人或说书先生会在晚上聚在一起,给村民们讲述历史故事、民间传说等。

此外,唱戏也是当时农民们喜爱的娱乐活动之一,生产队会组织排练样板戏等节目,春节过后便到各个村子进行友好演出。

在生产队时期,邻里之间的互助和团结也是夜晚的一大亮点,那时的人们没有太多的物质追求,但内心却充满了善良和热情。

哪家有困难或需要帮忙时,邻里们都会毫不犹豫地伸出援手,记得之前,村里的一户人家盖房子时遇到了困难,全村人都来帮忙。

大家分工合作,有的搬砖、有的和泥、有的砌墙……整个村庄都沉浸在一片忙碌而和谐的氛围中,主人家只需管饭就行,而邻里们的无私帮助则让他们深受感动。

除了盖房子这样的大事外,日常生活中的小事也体现了邻里之间的互助和团结,如谁家缺粮了、谁家孩子生病了等,邻里们都会主动帮忙解决。

夏天的夜晚是农民们最惬意的时光之一,那时没有电风扇和空调等现代降温设备,但人们却找到了自己的避暑方式——乘凉。

每当夜幕降临后,村民们便会在村庄大路旁、麦场上或院子里铺好席子或凉席,然后一边乘凉一边聊天、讲故事或唱山歌等。

孩子们则会在月光下追逐打闹、玩捉迷藏等游戏,大人们则会谈论着家长里短、天下大事以及古今中外的各种话题,有时还会有杂技表演或戏曲演出等文化活动,让夜晚更加丰富多彩。

在夏夜的微风中,人们享受着这份难得的悠闲与惬意,他们仰望星空,辨认着北斗七星和牛郎织女星等天体;他们聆听着蛙鸣虫叫和远处的狗吠声;他们感受着大自然的宁静与和谐……