文/崔浩畅谈历史

西汉初期的六十多年间,汉朝一直屈辱地与匈奴和亲,向背信弃义的匈奴人输送了大量财物,以购买虽有但难以长期保证的虚假和平。

直到汉武帝时,汉朝才奋起反击,卫青、霍去病接连率军大破匈奴军,终于击溃匈奴,大长汉人志气。

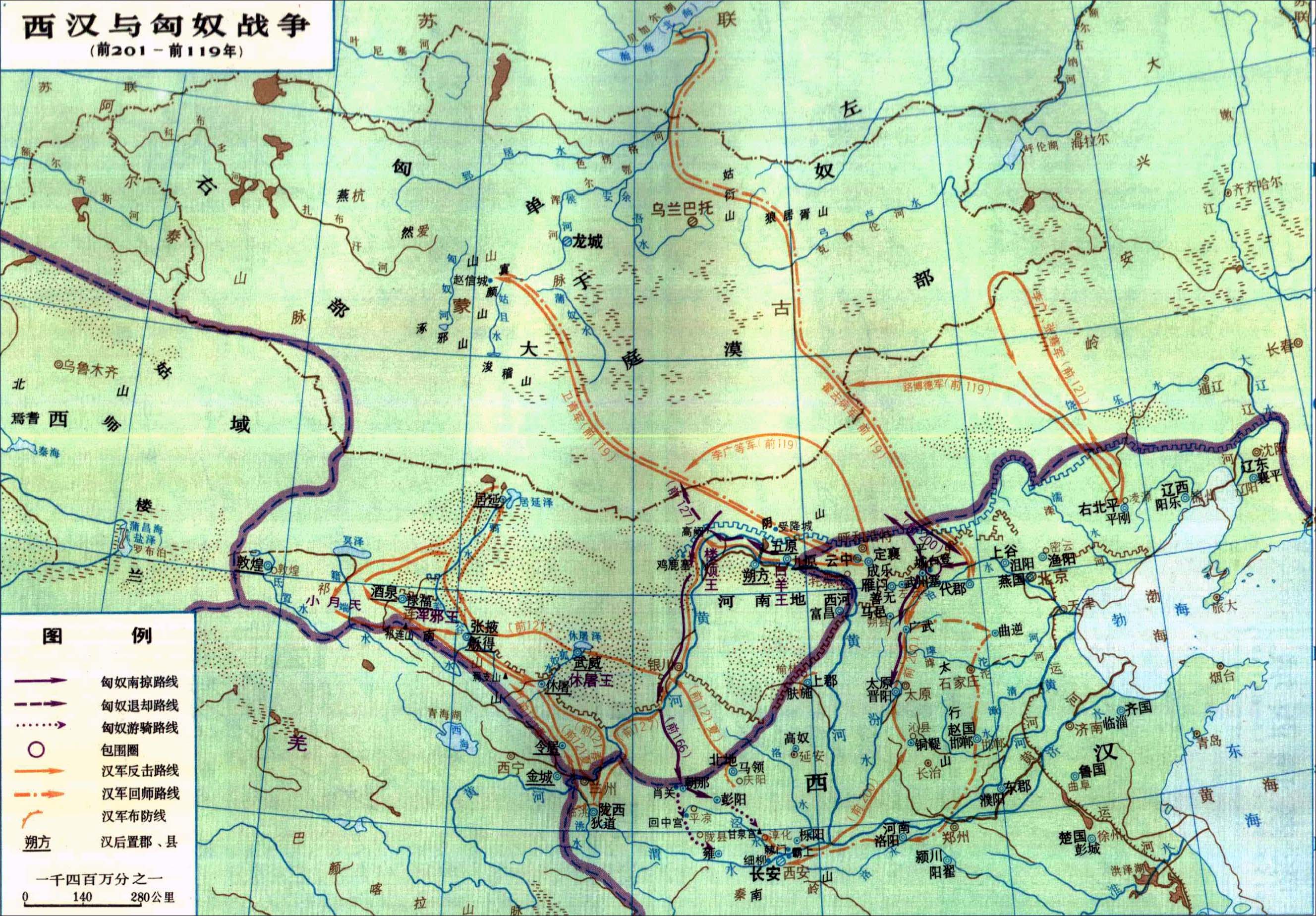

西汉前期与匈奴作战形势图

不过,汉朝的大破匈奴,付出的代价极为惨重:前期有汉高祖刘邦的被围白登山,中期有刘邦、汉惠帝、吕后、汉文帝、汉景帝对匈奴的委曲求全、派公主和亲、赠送丰厚物资;后期则是汉武帝对国内百姓敲骨吸髓式、国破家亡式地压榨、盘剥,以便组建强大骑兵横扫漠北。

可以说,为消除北方的匈奴大患,汉朝付出了几代统治者忍辱负重、委曲求全,数千万百姓担惊受怕、破家为国的惨痛代价,真是耗时过久、得不偿失。

那么,有没有以较小代价,就能保家卫国、重创匈奴、创造和平的战将呢?

一、李牧治军,保国安民;他人治军,祸国殃民

战国时期的赵国,有一将领仅用十年时间,就大破匈奴,致使匈奴人此后十多年不敢南下而牧马,赵国北疆坚如磐石、稳如泰山,自身损失还很小。

他是谁呢?他是怎么保家卫国,方能做到如此一劳永逸、名利双收的呢?

这个创造非凡战绩的人,就是李牧。

带领赵军以较小代价大破匈奴的李牧

李牧,赵国柏仁人,是战国末期赵国北部的名将。

当时,李牧是代地、雁门郡的守将,负责领兵防御匈奴。

不过,李牧防御匈奴的策略非常奇特:

第一,李牧按照自己的意愿设置各级官吏,组织赵国军民与匈奴人进行贸易活动,对于边民在生产、贸易中的盈利,李牧军会收取一定比例的租税(类似保护费),充作政府的办公费、幕府的军费;

第二,军费充实后,赵国兵士们便能享受到一定的优待,每天,李牧都会杀几头牛,令厨师做出丰盛的饭菜,让士兵们吃饱喝足,养得身强体壮。随后,李牧组织兵士们骑马射箭,构筑大量烽火台,并小心看护各处烽火台,在边境和漠北各地部署大量谍报人员,严密监视北方各族人的动向,及时收集情报,做好调查总结;

第三,匈奴人南下入侵时,利用间谍们的情报和烽火台的及时示警,李牧能指挥各处军民,将雁门郡的各项物资提前收拢进各处要塞内,同时李牧总会下达这种奇怪的军令:匈奴军来时,我军必须退回各处防守要地的营垒内坚守不出,若有敢私自出战者,虽胜亦斩首示众!

就这样,每当匈奴大队骑兵南侵时,赵军便在烽火台的燃狼烟示警下,组织军民将各种物资提前转移到军事要塞、堡垒内,之后在坚壁清野的基础上,赵军龟缩不出、坚守不战,结果,匈奴人每次都野心勃勃而来,狼狈败兴而去。

就这样,两三年过去后,李牧军的物资、人马都没有什么损失,军中幕府和下辖政府的资金则丰厚异常,边民租税更是收得手软。

然而,正当李牧准备购置新马匹、新武器装备时,赵王却认为李牧胆小怯战、空耗钱粮、大损赵国国威,于是他要求李牧领军与匈奴人决一死战。

收到赵王的命令后,李牧置若罔闻,继续坚持自己的防守策略,赵王一见李牧仍旧自行其是,大怒,随后将李牧罢免,转而任命自己亲信的赵将去取代李牧。

新任赵将到达雁门后,在接下来的一年中,他秉承赵王的意志,匈奴人来时,就领军出战,结果,赵军与匈奴人多次交战,皆不能获胜,反而失利不少,折损人马众多。

不久,各战略要地的防御便呈现出军力不足的窘况,匈奴人趁机攻入雁门郡腹地,赵国百姓的贸易场所、田地和放牧的草原,尽皆被毁。

匈奴人退去后,眼见恶劣局势难以扭转,赵将便求救于赵王。

二、李牧重操旧业,筹谋重创匈奴

眼见雁门郡岌岌可危,赵王便歉疚地请李牧再次出山防守雁门。

面对赵王的任命,李牧不想被赵王乱命掣肘,便称病推辞,赵王多次派使者,敦请李牧出山防守雁门,不得已之下,李牧向赵王正色请求道:“将在外,君命有所不受,若大王想用我,我一定要继续沿用以前的防守策略,否则,我坚决不接受大王任命。”

赵王见李牧如此固执己见,眼下又无其他合适人选,遂只能无奈答应。

李牧再次回到雁门后,他继续坚持以前的防守策略,每天重赏士卒,严加训练,可匈奴人来后,赵军就是坚壁清野、严守营垒、坚决不出战。

三四年后,李牧军再次兵精粮足、钱多战少,期间,李牧购置了大量弓箭、大型弩机、剽悍战马、战车和各种军需物资,并频繁组织兵士们熟练使用这些装备、进行多兵种联合作战的军事演练,以备将来大战。

而毫不知情的匈奴人则再次嘲笑李牧胆小如鼠,对赵军更加敌视轻视、歧视鄙视。

眼见赵军养兵千日,皆跃跃欲试、斗志昂扬,眼见匈奴人趾高气昂、骄傲轻敌,李牧便开始筹谋重创匈奴之战。

为此,李牧精选一万三千骑兵、驾驶一千三百辆战车的车兵、每人得过百金赏赐的五万精锐步兵、十万善射弓兵,准备迎战匈奴军。

当年秋天,李牧令数千后勤人员,换装成赵国牧民,将囤积的大量牛羊马匹赶到百里之外的北方草原放牧,并安排了几千人的骑兵队防守在牧民周围。

本来,匈奴人一连数年都所获甚少,正感郁闷,一见雁门郡北方牧民、牲畜云集,瞬间喜出望外,他们啸聚起来,向牧民发起了猛攻。

赵军的数千骑兵队在李牧的有意安排下,开始组织防御,不过,他们遵循李牧的命令,在遭遇匈奴军后一触即溃,一溃即散。

扫清赵军后,匈奴人趁机抢夺牧民的数千牲畜,得以饱掠而还。

随后几天,李牧继续派后勤人员和部分牧民带着大批牲畜到北方放牧。

不久,这些消息传到北方,匈奴单于大喜,贪心不足的他想大规模劫掠赵国北方,便率领二十多万匈奴军民大举南下。

三、李牧诱敌深入设伏围歼,狠杀十万匈奴军

面对匈奴的大举入侵,在侦查到匈奴军的行军路线后,李牧组织全军到匈奴军行军前方的两侧进行埋伏。

由于匈奴单于及各部落首领抢掠物资心急难耐,所以他们没有仔细侦查行军路上的异常现象。

等到二十多万匈奴军集结至赵军的埋伏圈内后,李牧一声令下,占据有利地形、蓄势待发的十万强弩兵向匈奴军接连发射出了数十万支弓箭、弩箭!

瞬间,数万匈奴军被射死射伤,匈奴单于一见己军虽中伏,但前方只是不擅长近战的敌国弓兵,遂立刻下令全军向前冲锋,想要凭借己军的骑兵冲击,将赵国弓兵冲杀殆尽。

可惜,此举正中李牧下怀,李牧命埋伏已久的战车兵,分乘一千三百辆战车,向匈奴军冲杀而去。

战国时期的战车兵

同时,在战车的前驱下,李牧命五万精锐步兵身披重甲、手执数丈长戈,排成数个方阵,紧随战车后面,刺杀被战车兵过滤过的匈奴残兵。

与身披甲胄、手持数丈长戈的战车兵、步兵近战,手持短小弯刀、装备简陋的匈奴人明显技不如人:

首先,武器长度不够长,这使赵军能够在匈奴人冲至附近前,就先用戈横扫掉一大片匈奴骑兵;

其次,匈奴人使用弯刀如果砍不到人,有可能保持不了平衡(当时没有马镫)而跌落马下,这样就很容易被后面的匈奴骑兵踩死,或被前面的赵国战车轧死;

再次,遭遇到战车兵后方的赵国步兵时,由于匈奴骑兵被战车兵阻止得冲势大减、速度减慢,对赵国结阵步兵的冲击伤害大为减轻,同时,赵国步兵结阵刺杀、砍杀、扫杀匈奴骑兵的准确率和成功率则大幅提高;

最后,赵军是弓兵、战车兵、重装步兵联合、配合作战,而匈奴军被赵军分割后,则是各自为战,以共同团结作战,对抗单打独斗而战,匈奴军自然不如赵军。

此外,注视主战场的同时,李牧还命令一万三千精锐骑兵,从匈奴军的左右侧翼向北进军,绕到敌军后方,结成防守阵势,同时,李牧还令数万弓兵携带工具紧随其后,在骑兵的后方深挖多条壕沟,砍伐树木、布设数重木栅鹿角,在防御薄弱处架设盾牌和长戈,在木栅鹿角后拉弓搭箭严阵以待,构筑起了层次分明、易守难攻的防御营垒,准备彻底断绝匈奴骑兵北归的道路。

等到匈奴单于发现己军与赵军战车兵、重甲步兵作战不利时,斥候来报,后路被断!

匈奴单于一听,大惊失色,他回头仔细查看了赵军阵势后,立刻感觉己军陷入腹背受敌之势,为了逃出生天,单于命令全军分成南北两拨,北部军向北回撤,准备突出重围,南部军向南继续进攻,准备拖住敌军,掩护北军撤离。

正所谓一鼓作气,再而衰,三而竭,已经历赵军弓箭射击、战车兵冲击、步兵阻击的匈奴军,早已慌乱不堪、士气衰竭,他们无视单于的命令四散奔逃,李牧趁机指挥各路赵军疯狂追击、残忍掩杀、拼命截击,一时间,匈奴人血流成河、尸积成山,战场上喊杀不停、哀嚎不断……

战后统计战果,李牧军杀死十余万匈奴军民,剩余的数万匈奴人,则非死即伤地狼狈突出重围,苟延残喘地向漠北逃窜,李牧军打扫战场后,从匈奴人处略取到大量军用物资。

战后,李牧乘大胜匈奴之兵势军威,继续领军向北进击,不久,李牧军攻灭襜褴(chān lán)、击败东胡军、降服了林胡。

此战,李牧打出了赵军的军威,将赵国的北部边患一扫而空。

此后十多年,匈奴人不敢南下至赵国边境。

四、李牧大破匈奴之战的战略战术总结

李牧大破匈奴军之战,是中国古代多兵种部队协同作战、以较少代价战胜匈奴骑兵的经典战例,是以较小代价、谋取最大利益的成功战例。

从战略层面来说,当时匈奴人不能自主生产粮食、铜铁等物资,所以他们只能南下劫掠汉人的物资,而西方的秦国对山东六国轮番猛攻,赵国的南部、西部防守吃紧,因此,李牧在赵国北部实施坚壁清野、坚守不战的战略,符合赵国在北方羁縻(jī mí)胡人、在南方厉兵秣马、防范秦国的国防战略利益。

从战术层面来说,当时的匈奴人,精于骑射,来去飘忽无定,轻猛剽悍,后勤保障全靠烧杀抢掠所得来的物资,擅长在草原、平原上纵横驰骋、杀伐四方;

而赵军,由于骑射技艺不如匈奴人,所以要代价较小地消灭匈奴军,就不能在草原、平原上与其野战争胜。

那该怎么消灭匈奴军呢?

李牧仔细研究匈奴人的特点后,制定出了诱敌深入、多兵种配合作战、伏击围歼敌军的战术:

长期以来,一到中原百姓秋季丰收之际,匈奴等少数民族骑兵就会南下劫掠汉人百姓的物资。

李牧根据匈奴人的这种习性,先用坚壁清野、坚守不战的战术,断绝匈奴人从雁门、代地略取物资的可能,给匈奴人留下赵军胆小懦弱、只守不攻的假象,促成匈奴人想抢物资却不得、积怨日久将会大规模南下抢掠的用兵态势;

其次,用兵一时,养兵需千日,李牧将收租税得来的物资、钱财,转化为优厚的待遇,来笼络士卒、养好士卒,同时李牧按照赵军的各自特点,将他们分成战车兵、弓兵、步兵和骑兵,再严格训练各自的兵种战术,在各兵种能熟练施展本兵种战术后,李牧又根据匈奴军的弱点,组织他们训练多兵种联合作战的克敌制胜战术。

再次,为了吸引匈奴骑兵深入本国,李牧先以数千牧民、后勤人员、大量牛羊为诱饵,引诱匈奴单于,长期没获得丰厚物资的匈奴单于果然上当,他率领二十多万本族军民南下抢掠,由于操之过急,再加上瞧不起、鄙视李牧军,以为李牧军还会龟缩不出、坚守不战,所以单于没做好敌情侦查工作,这导致二十余万匈奴军急匆匆地冲进了李牧精心设计好的伏击圈内;

之后,李牧先用十万弓兵疯狂射击匈奴军,此举在重创匈奴军的同时,也激起匈奴人的好勇斗狠之心,在匈奴人向弓兵发起报仇式冲锋时,李牧令弓兵退往两翼,令驾驶一千三百辆战车的车兵和随后列好阵型的五万重甲步兵持戈迎战匈奴军;

在匈奴军与车兵、步兵鏖战之时,李牧令骑兵和部分弓兵从主战场东西两侧向敌后包抄,最终战车兵、步兵抵挡在前,骑兵、弓兵阻截于后,并构筑堑壕、营垒等防御工事,至此,赵军完成了对匈奴军的前后包围。

结果,在匈奴军频繁遇袭、军心接连受挫的局势下,匈奴单于不顾己军现状,盲目分兵两路,分别向南北突击,可分兵后的匈奴军军心大乱,开始狼狈逃窜,他们四散奔逃,完全不听首领的指挥,李牧见此,立刻挥军疯狂掩杀,终于大破匈奴,阵斩十多万匈奴军民。

李牧大破匈奴,就是灵活运用以上战略战术、巧妙组织多兵种配合作战,进而克敌制胜的。

李牧大破匈奴,有何经验、教训值得我们借鉴呢?

其一,与敌人或竞争者对抗时,要想骗过敌人或竞争者,首先得骗过自己人,假作真时真亦假,无为有处有还无。

李牧部署的军事行动,不仅骗过了匈奴人,还骗过了本国的大王,无论是组织赵军坚壁清野、坚守不战,还是组织牧民、后勤部队、大量牲畜引诱匈奴人大举南下,李牧指挥的赵军行动保密性强、举止颇显真实,明眼人一看就明白,如果不是经过多次逼真的演练,很难轻易做到如此以假乱真。

因诱敌手段低劣、事机不密而功败垂成、功亏一篑的马邑之谋

相比于李牧的深谋远虑、准备充分,欺骗匈奴人的手段高明逼真(以牧民、后勤人员、大量牲畜为诱饵),一百多年后,策划马邑之谋的汉朝诸将,就目光短浅、准备不足,欺骗手段拙劣了些(只以大量牲畜为诱饵,没有牧民,明显很可疑),所以,李牧能成功引诱并歼灭大批匈奴军,而策划马邑之谋的汉军则竹篮打水一场空,令匈奴军知情逃遁,只能白忙一场。

其二,多兵种巧妙联合、熟练配合、作战战术安排得当的军队,往往能四两拨千斤,战胜兵种单一、作战战术单调的敌军。

诸葛亮能够率领蜀汉军战胜司马懿的魏军,并逼得司马懿坚守不战,就在于诸葛亮能够运用兵种丰富、变化多端的八阵图布阵,将王平的无当飞军、魏延的汉中军、吴班的蜀中军、姜维、孟琰的虎步军、连弩军等兵种巧妙结合起来,去多兵种互相配合地防守、进攻,连续击败司马懿的骑兵部队。

辛勤训练多兵种协调作战、智挫司马懿的诸葛亮

戚继光能够连番战胜倭寇,就在于戚继光能够训练义乌、金华的强民,将他们组建成多兵种巧妙配合的鸳鸯阵,去击败东南沿海的倭寇、海盗、浪人。

李牧大破匈奴的多兵种配合作战战术,为后来的蒙恬北击匈奴、诸葛亮北伐曹魏、戚继光抗击倭寇,提供了鲜活、实惠的良性启发。

其三,孙子兵法:知彼知己,百战不殆;不知彼而知己,一胜一负;不知彼,不知己,每战必殆。而要想知彼知己,就必须严格训练军事谍报人员,重视军事情报的搜集、整理、传递、分析、总结,这些,对于指挥官来说,至关重要。

既了解敌人,又了解自己,与敌作战就百战百胜,不容易失败;只了解自己,不了解敌人,与敌作战就胜负难料;不了解自己,也不了解敌人,那与敌作战,就屡战屡败。

因此,要想百战百胜、立于不败之地,就要重视间谍的培养、训练和节制。毕竟,情报的搜集、分析、总结、应用等工作非常重要,李牧能够科学决策,制定以最小代价予敌最大杀伤、谋取最大利益的策略,就在于李牧事先通过大量间谍对匈奴各部落进行了深刻透彻的侦查了解,在了解的基础上,李牧见招拆招,制定出了坚壁清野、坚守不战、诱敌深入、包围围歼的战略战术,训练出了有效绞杀匈奴骑兵的多兵种及配套作战战法。

李牧的大破匈奴军,再次验证了孙子“知彼知己,百战不殆”之军事思想的无比正确,而要想做到知彼知己,就得重视谍报人员的培养、训练和节制,重视对军事情报的侦查、分析、总结和应用。

其四,战争时期,将在外,君命可以有所不受;但战争结束后,将领还是要向国君合理地解释违令原因,要听国君的命令、安排,否则,将领性命不保。

战争时期,国君未必对战场形势了如指掌,这样就有可能出现国君乱命、败军祸国的可怕现象,如长平之战时,赵王将老成持重的将领廉颇,更换为纸上谈兵、作战经验不足的赵括,致使赵军全军覆没;如李牧在大破匈奴军之前,曾被赵王革职,随后,赵国北部边防军便屡战屡败、损失惨重;后来的安史之乱时,唐玄宗李隆基命潼关守将哥舒翰出关与安史叛军野战,致使潼关失守、李隆基狼狈逃往蜀中。这些,都属于此等乱命。

因此,作为将帅,应当根据战场具体情势,制定出坚定不移、虽有君命也不盲目遵守的作战策略。

不过,作战结束后,将领需尽快回都城,向国君解释不遵君令的真实原委,争取国君对自己的理解和支持。

三国时期,魏国征西将军邓艾在偷渡阴平,攻灭蜀汉后,秉持着将在外,军令有所不受的原则,他私自任命前蜀汉皇帝刘禅为行骠骑将军、前太子刘璿为奉车都尉,并按等级任命蜀汉官员各种官职,此外,邓艾还向司马昭。

曹魏权臣司马昭听说邓艾擅自任命官吏后,便派监军卫瓘警告邓艾道:“做什么事,要向相国司马昭汇报,不应该私自行动。”

忠于谋国、繆于谋身的曹魏名将邓艾

可惜,邓艾听后,无丝毫醒悟,仍我行我素地越权行事,结果,邓艾被司马昭、钟会、卫瓘联合绞杀,邓艾一族也跟着败亡。

战国李牧,在大破匈奴之前,他固执己见地排兵布阵、安排战略战术,赵王不理解,在三令五申令李牧出战无果后,便将李牧撤职。

事后,李牧没向赵王解释,赵王改任亲信将领导致败军祸国,打算再次任命李牧镇守北疆时,李牧仍是没向赵王解释自己作战的用意,只是笼统地要求固守原先战法,便走马上任了。

与邓艾极为相似、与国君处不好关系以致身死的名将李牧

李牧的这次隐瞒赵王,助其保守好了军事机密,得以欺骗匈奴人、大规模绞杀匈奴人,可是将来李牧继续如此对待赵王,他的下场会怎样呢?

我们都知道,李牧因谗言被赵王诛杀。

李牧、邓艾,一个擅长多兵种作战击败匈奴、因敌制胜大败秦军,一个擅长根据不同地形排兵布阵、根据大区域特点挖渠通河、垦田灌溉、安排戍卒、屯粮卫国,一个忠勇报国、不计祸福,一个智勇灭敌国、不计生死,多么令人心驰神往。

可这两位当世名将,没有死在光荣的战场,反而死在龌龊的朝堂之争,这怎能不令人扼腕叹息、深刻反思?由此可见,武将与君主的沟通交流、协调配合非常关键。

但愿李牧大破匈奴的战略战术,李牧建军、练军的经验技巧,李牧与国君相处的经验、教训,能对我们有所帮助、有所启发。

参考文献:

史记,司马迁著;

资治通鉴,司马光著;

华杉讲透《孙子兵法》,华杉著;

大秦帝国第四部阳谋春秋,孙皓晖著;

春秋战国真有趣,龙镇著;

青铜时代的终结战争,潇水著。

李牧是军神

在两汉当时人的眼里,卫霍能力平平,全靠国力碾压!而且使用的人力物力,差点拉跨了大汉朝!

总结,坚壁清野[得瑟]

他这还四两拨千斤,卫青霍去病那些不是半两不到