最近在学习辅行诀,然后今天看到一篇五苓散的文献写的非常有意思,就准备给大家分享出来,和大家一起探讨一下。

我们都知道五苓散作为《伤寒论》中治疗水液代谢障碍的经典方剂,之前也给大家科普过,不过今天我们从辅行诀的角度来讨论一下五苓散里面该不该有“五味子”。关于方中“五”字是否指代五味子,学界争议已久。本文从经方命名规律、五行补泻理论及临床实践角度,结合《辅行诀》与《汤液经法图》的配伍思想,系统论证五苓散是否应当包含五味子,以期还原仲景经方本义。

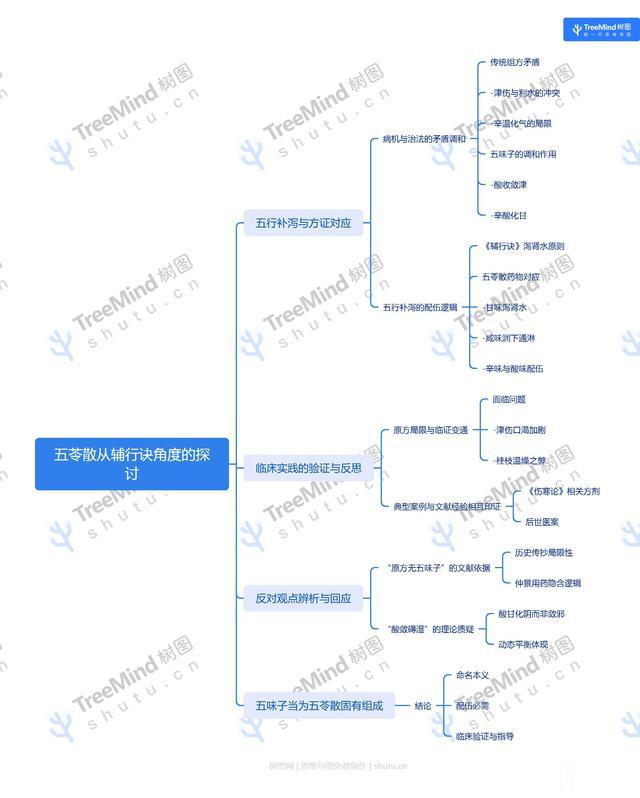

五行补泻与方证对应

五行补泻与方证对应一、病机与治法的矛盾调和

五苓散主治“烦渴”“小便不利”,病机为膀胱气化不利,水停津伤。传统组方(猪苓、茯苓、泽泻、白术、桂枝)以甘淡利水为主,但存在两大矛盾:

津伤与利水的冲突:甘淡渗利易耗伤津液,与“烦渴”症状相悖;

辛温化气的局限:桂枝辛温助阳,但对阴虚内热型水停可能加重燥热。

我们来看看五味子的调和作用:

五味子酸收敛津,可生津止渴,弥补原方津液不足;其酸味与桂枝辛味配伍,形成“辛酸化甘”之势(《汤液经法图》),既增强利水功效,又防津液过耗,契合“泻肾水而不伤阴”的治则。

二、五行补泻的配伍逻辑

《辅行诀》明确提出“肾病用咸,以甘泻之,以苦坚之”。五苓散作为泻肾水之方:

甘味(茯苓、猪苓):主泻肾水;

咸味(泽泻):润下通淋;

辛味(桂枝):需配伍酸味(五味子)以“辛酸化甘”,增强甘味泻肾之力。

此配伍与《辅行诀》救误泻肾汤(桂枝+五味子)一脉相承,符合五行生克制化规律。

临床实践的验证与反思一、原方局限与临证变通

现代医家应用五苓散时,常面临两大问题:

津伤口渴加剧:单纯利水易致阴虚,需加酸味药(如五味子、白芍)以敛阴生津;

桂枝温燥之弊:湿热证患者去桂枝加石膏(酸味),既利水又清热。

典型案例:

治疗糖尿病肾病水肿时,原方去桂枝加五味子,可显著改善口渴、夜尿频多,印证酸味药对津液代谢的调节作用。

二、文献与经验的相互印证

《伤寒论》中治疗“烦渴”的方剂(如白虎加人参汤)必配生津药(石膏、人参)。若五苓散原方无五味子,则与仲景“方证对应”原则相悖。后世医案中五苓散加五味子的成功案例(如施晓敏治膀胱咳、乃文治产后尿潴留),进一步佐证其必要性。

反对观点辨析与回应一、“原方无五味子”的文献依据

反对者强调《伤寒论》原文未载五味子,但需注意:

历史传抄的局限性:敦煌遗书《辅行诀》证明部分经方存在脱漏,五苓散或为其中之一;

仲景用药的隐含逻辑:桂枝与五味子的配伍见于苓桂五味甘草汤,证明此药对为仲景常用。

二、“酸敛碍湿”的理论质疑

有学者认为酸味收敛不利水湿排出,实则:

酸甘化阴而非敛邪:五味子与甘味药协同,可生津而不滞湿;

动态平衡的体现:酸味制约辛温之燥,防止利水过度,正合“祛邪不伤正”之旨。

五味子当为五苓散固有组成综合命名规律、五行补泻理论及临床实践,可得出以下结论:

1、命名本义:“五苓”应为五味子与茯苓联用,符合仲景经方命名惯例;

2、配伍必需:五味子酸味与桂枝辛味形成“辛酸化甘”,增强泻肾利水之效,同时生津止渴;

3、临床验证:加减五味子的成功案例反证原方缺陷,还原配伍可提升疗效。

临床指导:五苓散应恢复五味子配伍,或在辨证基础上灵活加减,以完善经方体系。

五苓散之争不仅关乎一味药物的存废,更是对中医“理法方药”整体性的深刻反思。唯有回归经典理论本源,方能真正传承仲景学术精髓。

申明:

1、本平台旨在传播中医文化知识,尊重知识与劳动。如有问题,请随时与我联系协商。

2、所有治疗方案均需要辨证论治,如需用药请咨询专业中医师辨证加减,请勿自行用药。

3、参考文献:《五苓散中当有酸味药五味子浅议》——北京中医药2022 年6 月第41 卷第6 期,金锐

狗屁不通。五苓散治水停水湿不通,就好像溪流在中间截断了,造成部分水满部分干枯,这就必须通阳通水。从整体来说,并不是缺水,而是水路不通了,水湿内停,虽“烦渴”但却喝不下水,喝水也不能解渴。五味子只会有反作用。

这有什么好争的, 效果决定一切!! [笑着哭][笑着哭]

五万多件敦煌文物被道教汉奸盗卖到了国外

好历害的真相.中医们能天天出来宣传要做喜欢看自己孩子病的越久越好那得有多喜欢看自己孩子病的越久越好的心态。中医己经做了5000年的喜欢看自己孩子病的越久越好,只是古人不知不觉中的做,而今天中医是以喜欢看自己孩子病的越久越好为荣。不仅中医们自己要做,还要所有人都要做,还才是中医们天天跑出来宣传中医的原因。(只有药有效才配讲药量.药都无效还有必要讲什么药量吗。中医是药有效又吃的越多效果越大之下还非要无理由限制药量,那不是喜欢病的越久越好吗,吃一克10天安全治好,你咋知道不会吃二克立刻就安全治好。你为什么不开二克而非开一克,這不是喜欢病的越久越好是什么,再配合医者父母心,是不是中医是喜欢看自己孩子病的越久越好。)

有道理的,有五味子的酸收,才能让桂之阳气不浮于上,而起到入肾温阳化气的作用。