2025年3月25日,国际光电工程学会官网一则消息如惊雷般震动科技圈:中国科学院宣布成功研发全固态深紫外激光光源,波长精准锁定193纳米。这串数字背后,是中国半导体产业二十年卧薪尝胆的缩影,更是打破西方技术垄断的关键一枪。

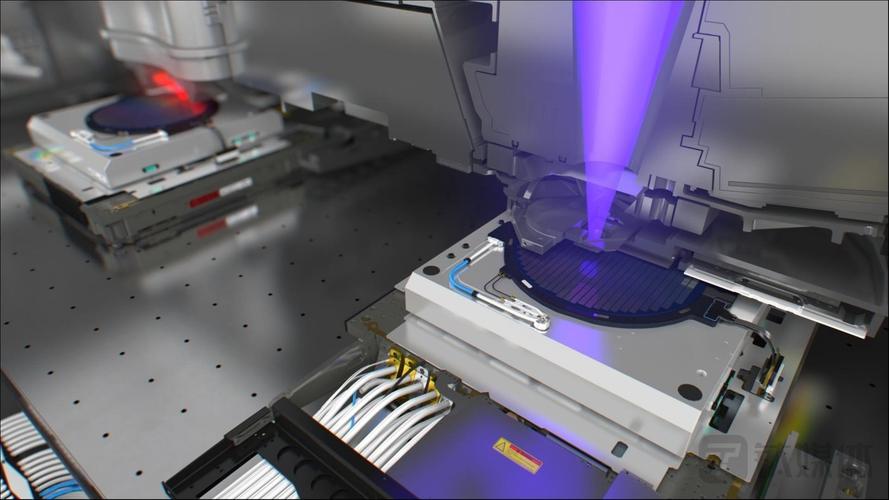

一、光源革命:从毒气室到固态芯光刻机的核心是光源,如同画家手中的画笔。传统DUV光刻机依赖荷兰ASML的氟化氙准分子激光,这种光源需要将氟气和氩气注入高压环境,每次放电都伴随着有毒气体泄漏风险。中科院团队另辟蹊径,采用Yb:YAG晶体作为“光发动机”,通过四次谐波转换和光学参数放大技术,将1030纳米基频光精准切割成193纳米紫外光。

这套固态方案如同把重型机械压缩成精密仪器:体积缩小30%,能耗降低70%,更重要的是彻底摆脱对稀有气体的依赖。测试数据显示,其输出功率达70毫瓦,线宽小于880兆赫兹,关键性能指标直逼国际顶尖水平。正如一位业内人士比喻:“以前是开着毒气室作画,现在用上了新能源画笔。”

二、双轨并行:实验室里的长征技术突破的背后是科研人员的“极限生存”。在中科院实验室,研究人员为捕捉纳米级光脉冲,连续72小时守着示波器;哈工大团队为突破EUV光源技术,研发出国内首台LDP激光装置,其光路设计复杂程度堪比航天工程。这些突破看似孤立,实则编织成完整的技术拼图。

数据显示,国内半导体设备采购额三年增长42%,上海微电子28纳米光刻机已实现50台/年产能。更令人振奋的是产业链协同:茂莱光学量产光刻机核心镜片,中微半导体刻蚀精度突破0.02纳米,长江存储NAND闪存单位成本下降18%。这些“点”的突破,正在连成自主可控的“线”。

三、破局密码:换道超车与底层攻坚西方国家的技术封锁如同达摩克利斯之剑。2019年华为被列入实体清单,中芯国际被迫使用二手光刻机,芯片断供危机让整个行业清醒认识到:核心技术买不来、讨不来。中国选择两条腿走路:一方面在成熟制程深耕,28纳米芯片自给率突破70%;另一方面在前沿领域开辟新战场。

光子芯片传输速度比电子芯片快千倍,二维晶体管速度超越硅基极限,这些颠覆性技术正在重构行业规则。正如中微半导体创始人尹志尧所言:“自主可控不是口号,是每一纳米刻蚀精度的积累。”当荷兰ASML忙着打官司维护专利时,中国科研人员已在光子计算、量子芯片等领域悄然布局。

四、突围启示:从追赶者到规则制定者回望中国光刻机三十年突围路,从1990年代90纳米光刻机的举步维艰,到2025年3纳米工艺的曙光初现,每个节点都刻着“忍辱负重”。2002年上海微电子首台国产光刻机下线时,国外专家断言“至少落后二十年”;2020年国家将芯片产业列为“头等大事”,千亿级资金与十万人才涌入,终于催生出今天的技术爆发。

这场突围战教会我们:技术封锁越是严密,越要锻造“非对称优势”。当ASML的EUV光刻机还在依赖德国蔡司镜头、美国赛克干涉仪时,中国团队已研发出国产工件台激光干涉仪,尽管精度还差0.05纳米,却迈出了从“跟跑”到“并跑”的关键一步。

站在2025年的节点,中国光刻机的突破不仅是技术胜利,更是发展范式的革新。当全球半导体产业因地缘政治陷入割裂时,中国以开放姿态构建新型产业链,用自主创新打破“硅基霸权”。

这场没有硝烟的战争仍在继续,但可以确信的是:那些曾被断言“永远无法突破”的技术壁垒,正在中国人的智慧与坚持中土崩瓦解。