隋唐五代时期,公元581-960年,共计379年。隋唐时期是中国古代文明发展史上的辉煌阶段。这一时期社会稳定,经济、政治、文化都发展到了一个较高水平。

现代玉龙喀什河采玉图片

这个时期和田玉开采,主要以玉龙喀什河和喀拉喀什河沙滩捡拾为主,产出量较大。此期玉器在雕工更加精细化,向写实方向发展,并摆脱了前朝程式化、图案化等特点。这个时期和田玉文化与当时的佛教、绘画和雕塑艺术紧密结合,使和田玉文化发展达到又一个高峰。

五代时期由于时间较短,出土器物很少,但从出土的玉器来看,基本延续了隋唐玉器的特点。

01、隋朝时期隋朝,公元581-618年,共计37年。这时经济繁荣,特别是隋炀帝即位后,正式启动经营西域计划,派裴矩前往张掖,联系西域诸国,专管与西域的贸易,专设西域校尉机构,接待西域使者。

金扣白玉盏

和田玉的发展也随之繁荣,隋代出土的玉器中,很多都是和田玉制成,隋李静训墓出土的,金扣白玉盏等,玉质极佳,极具代表性。

02、唐朝时期唐朝,公元618-907年,共计289年。是中国历史上,又一个黄金时期,随着唐朝统一西域,丝绸之路进一步繁荣,和田玉的开采量不断扩大,古籍《大唐西域记》和《唐书》均有记载。唐代初期,玉石还只是作为礼器和极少数人的装饰用品贡献给中原皇室及王公大臣。值得一提的是,在这之前,还没有文献记载和田(古称于阗)与内地之间有玉器器物方面的贸易往来,在这一时期有了玉器器物的贸易。

唐代鸟衔花玉佩

唐代中期时,和田(古称于阗)本地已有了相当规模的琢玉业,已经能够生产制作许多的玉器,这对于和田来说,是从单纯的玉料产地向玉器成品制作地转变的重要历史节点。除了政府间的朝贡贸易以外,民间玉石贸易主要由官方指定的粟特商人承担,严禁民间自由买卖玉石,官方垄断着和田玉石的交易。唐太宗更是称“玉遇良工,即为万代之宝”。贞观六年,和田进献玉带,唐玄宗开元28年,西域献白玉环等,唐文宗大和元年得玉带,这一切都表明,当时新疆琢玉工艺非常发达,生产种类繁多,是皇室的珍宝。

白玉执凤首壶人带板

唐代玉器的发展,是以珍玩为主,礼仪为辅,因此玉器的造型,就开始往艺术方面发展,他与当时的绘画相结合,其中"白玉执凤首壶人带板",是用和田玉浅浮雕制成,带板上刻的人物是一个典型的波斯人形象。

玉飞天

玉飞天,唐朝佛教盛行,因此以佛像、玉飞天为题材的作品十分盛行。唐朝文献记载的飞天玉器很多。多为能歌善舞,向人问散花放香,造福人类的神仙。玉飞天多为镂雕的玉片,较厚,呈半圆雕立体形状,人们佩戴飞天玉佩饰是为了乞求吉祥。

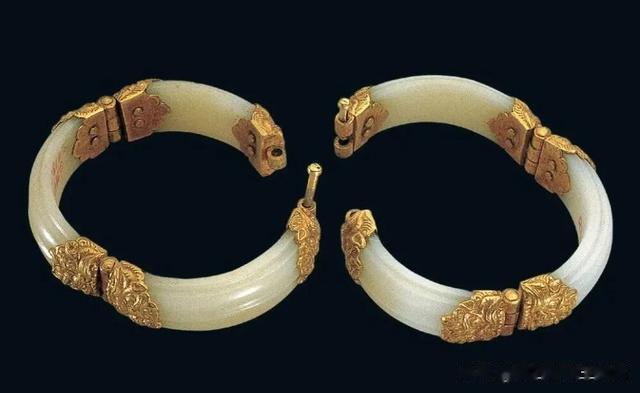

唐代金镶玉手镯

玉手镯。手镯是戴在手臂上的装饰物,是人们最早萌生的一种爱美意识的体现。手镯最初的出现与图腾崇拜、巫术礼仪有很大关系。历史学家认为,由于男性在经济生活中占有绝对的统治地位,使得戒指、手镯等饰物有了一种拴住妇女的寓意。和田玉手镯形制变化较大,变化趋势大体是由粗到细,由凸棱形、浑圆形、圆环形、串珠形、纹丝形、辫子形、竹子形等纹饰到光素无纹。隋唐时期妇女佩戴和田玉手镯已很普遍,不仅宫廷贵族喜欢佩戴,平民百姓也十分热衷,制作工艺高度发展。

03、五代时期五代,公元907-960年,共计53年。这一时期,西北地区的割据政权,占据瓜沙二州的起义军、占领凉州等地的吐蕃残部、占据西州的西州回鹘和和田等都向内地输出和田玉。

五代吴越国马王后墓出土的玉簪花

五代时期由于时间较短,出土器物很少,但从出土的玉器来看,基本延续了隋唐玉器的特点。广顺元年时,周太祖开放了过去官方垄断和田玉的贸易,玉石贸易走向活跃,这对于玉器进入寻常百姓家,对于玉器生产的商品化都有重要意义。

04、作者简介作者:王建泉

职 业:珠宝鉴定师、钻石分级师 、资深珠宝投资顾问。

资 质:NGTC 宝石学家、中级贵金属首饰与宝玉石检测员。

社会职务:黑龙江省玉文化研究会宝玉石专业委员会主任、哈尔滨商业大学管理学院宝石及 材料工艺学专业客座教授。

研究方向:中国玉文化进程与珠宝行业发展趋势分析。

作者:王建泉

著作有《玉璇玑的探讨与研究》一文,详细阐述了从古至今学者对玉璇玑用 途的探讨,提出了新的观点并加以论证。发表于国家级期刊《科学与生活》2021 年 28 期上;论文《探讨桃山玉的发展前景》,从材料学,矿物学和工艺学等角 度对桃山玉进行了系统而深入的分析与研究,提出了一些新观点与认识;并以此 为基础对桃山玉作了全面的介绍。该篇论文发表在国家级期刊《科学家》2022 年 第 6 期上。

在宝石学家王建泉的头条号和个人图书馆上推出了《彩色宝石的鉴定方法》、《田玉的鉴定与质量评价》、《八大产地玉料在古代玉器中的使用状况》、《古代玉器特征解析》、《仿古玉器研究》、《新石器时代泛红山文化发展历程》、《吉林与黑龙江地区新石器时期玉器的研究》、《黑龙江小南山遗址出土玉器研究》等文章 450 多篇,300 多万字。阅读量 100 多万人次,深受广大宝友喜爱,因发布内容优质,被头条号认证为优质文化领域创作者。

注:部分文字和图片来源于《中国新疆和田玉》、《新疆和田玉的开采状况》和《系统宝石学》以及网络软文等。欢迎广大玉友提出宝贵意见。如转载需标注来源。