1950年某日上午,毛主席正忙于处理新中国成立后的诸多事务,疲惫不堪。这时,秘书前来禀报:“主席,有位名叫王淑兰的女士在门外求见,自称是您的亲戚,还携带了物品给您,您是否认识她?”

听到“王淑兰”这个名字,毛主席脸上立刻绽放出笑容,连日累积的疲惫瞬间消失无踪。“太好了,是我的‘四嫂’到了!”他高兴地说道。

主席听后略显诧异,秘书随即问道:“您不是家中的长子吗?为何会有‘四嫂’这样的称呼?”秘书的话语中带着不解,试图探寻其中的缘由。

主席说明,王淑兰是他弟弟毛泽民的首任妻子。在故乡,毛泽民因乐善好施且排行第四,被乡亲们亲切地称为四哥,他的妻子王淑兰也随之被大家尊称为“四嫂”。

毛主席不计较细节,认为“四嫂”这个称呼既亲切又符合王淑兰热心的性格,故而一直沿用此称呼,未曾改变。

见到王淑兰带来的礼物竟是老家出品、朴素到连盖子都没有的瓷杯,他不禁更加欣喜,由衷赞叹道:“四嫂,你还是一如既往地保持着那份纯真,真是没变。”

王淑兰与毛家结缘的详情究竟如何?而她又具备何种特质,能被称为一位伟大的女性?这些问题引人探究。

【一、革命女子,天生不凡】

王淑兰在清朝末期的农村环境中长大,身为女性,她不可避免地遭受了社会的压迫。从小,她就不得不面对裹小脚的苦难,这一习俗让她在年幼时就承受了身心的折磨。

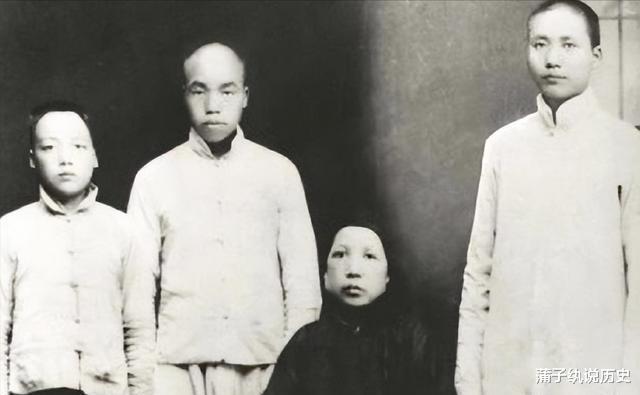

满18岁不久,她便步入了由家庭安排的婚姻,与一位相对陌生的男子结为连理。在这近二十年的艰难岁月里,她唯一的慰藉是,自己的丈夫名叫毛泽民。

毛泽民是毛主席的弟弟,同样具有乐善好施的品格,常为他人出头。他深谙大义,理解大哥肩负重任,于是主动承担起家中事业,确保大哥能专心于外部事务,无需为家事分心。

嫁给毛泽民后,王淑兰彰显出深刻思想的非凡女性特质。尽管她裹着小脚,却并未因此卧床拒绝劳作,相反,她坚信唯有通过劳动,妇女才能真正赢得属于自己的尊严。

每天鸡鸣初响,她便起身生火烹食,清扫庭院,照料猪鸭。体力尚佳时,她会迈着蹒跚的小步,艰难地下地劳作。直至夜幕降临,繁星点点,她才得以稍作休息。

毛泽民常帮助村里的穷苦人,在同辈中排行老四,因此赢得了“四哥”的美誉。王淑兰也不时帮乡里人做劳务,她的自立自强赢得了大家的尊重,真心实意地称她为“四嫂”。乡中百姓对他们的付出都心怀敬佩。

尽管她与毛泽民的结合出自包办婚姻,但他们三观契合,彼此尊重。两人育有三男二女,但因家境贫寒且需支持毛主席革命事业,还要资助长沙的大哥,孩子大多夭折,仅大女儿毛远志幸存,成为毛主席唯一健康成长的亲侄女。

1921年春节,毛主席返乡过年,彼时王淑兰再度显现出非凡之处。因毛家父母已逝,而毛主席忙于革命,重担自然而然地落到了大哥的弟弟毛泽民肩上,他开始独立支撑起整个毛家,但这份当家之责实属不易。

正月初八,他翻开账本,细细地为大哥盘点起一年的收成,过程中不时叹息。近年来,军阀纷争不断,世道极不太平,导致家中收支严重失衡,不少财物还被盗匪抢去,境况堪忧。

毛主席体谅他独自持家的不易,边安慰边建议:“各家有各家的难处,这些账目就别计较了,田也先别种了。你还年轻,才二十多岁,不如跟我去长沙,继续深造,边工作边学习,将来好为国家民族出力。”

毛泽民从小就特别信赖大哥,他了解大哥这些年一直在外投身一项伟大的、旨在解放全人类的事业。尽管被大哥的话打动,他还是因现实情况而踌躇,对大哥说:“可家里的田地咋办?房子没人住,久了就荒废了。”

毛主席指示,应将田地分给家境贫寒且擅长耕作的人,房屋也应让给无房者居住。至于其他物品,适宜赠送的便赠予他人,无需保留的便舍弃掉。

听完那犹如决绝誓言般的话语,毛泽民不禁皱眉。王淑兰作为毛家当下唯一的成年女性,在家族开放的环境中颇具影响力。毛主席望向她,温和地问道:“四嫂,对于此事,你心里能否接受?”

王淑兰回顾往昔,大哥时常热情地向她讲述苏俄的共产主义社会构想,那是一个无剥削、无压迫的理想国度。鉴于大哥的严谨性格,她相信他提出的中国也能构建此类社会的观点,必有其可行之道。

她思索后答道:“倘若真如同兄长所言,为了追求更优质的社会生活,需舍弃一些家中的琐碎杂物,这个道理我是能理解的。”

王淑兰所展现的觉悟获得了毛主席的高度赞扬,受此鼓舞,其他毛家人见她一个女子都有这般认识,便也不再迟疑,随后众人一同迈上了投身革命的征程。

【二、王淑兰艰辛的革命旅程】

王淑兰伴随丈夫毛泽民自韶山抵达长沙后,毛泽民在毛主席创立的湖南自修大学担任庶务工作,他每日在校刻苦学习,同时依靠那份微薄的薪金,艰难地支撑着家庭生计。

数年后,王淑兰返回家乡待产,恰逢乡里农民运动如火如荼。她毫不犹豫地加入了这一运动,并肩负起了责任,成为了韶山女界联合会的一员,担任执行委员之职。

她勇于革新当地妇女的观念,曾被视为男性专属的祠堂,被她引领姐妹们一同踏入,共同祭拜祖先,从而废除了女性不得入内的陈规陋习。

鉴于她在工作中展现出的卓越能力,经过党组织的慎重考虑,决定正式吸收她成为一名共产党员,以表彰并期待她未来继续发挥模范作用。

王淑兰身为小脚女人,无法在革命军队中闯荡,这与王淑兰和毛泽民共同投身的革命事业形成了严峻挑战,他们面临着一个难以逾越的障碍:革命意味着流血牺牲,而这对王淑兰而言尤为艰难。

1925年,毛泽民经过慎重考虑,最终决定与携手共度12载的妻子王淑兰离婚。这个抉择在日后确实对王淑兰有所帮助,使她在未来的道路上能够拥有新的机遇。

1927年,国民党在马日事变中对众多共产党人实施暗算与迫害,而韶山,因是毛主席的故乡,同样遭到了国民党军队的严厉打击与重点排查。

王淑兰因被误认为“共党头目”亲属而遭捕,幸得韶山乡亲们挺身而出,联名出具了一份证明文件,证实毛泽民与王淑兰早已离婚,这才使王淑兰免于国民党的迫害。

王淑兰出狱后,铭记共产党人使命,返回长沙秘密开展地下工作。1929年5月,她不幸因叛徒出卖而被捕。尽管已没有“共党头目”亲属的标签,但几年的斗争已使国民党视她为真正的“共党头目”之一。

于是,她在长沙陆军监狱中被继续关押,没有获得释放的依据。她被安置在阴暗、空气闭塞且散发恶臭的牢房中,过着极为困苦的生活。

王淑兰始终不忘抗争不公。一日下午放风,恰逢下雪,她从男监方向飞来的雪球中发现藏有纸条,便迅速藏于囚服带回屋内。待狱警离去,她展开纸条,只见其上写着:“需团结起来斗争。”

王淑兰心潮澎湃地读完信息,随即写下“我们同意”的字条。次日,她细心地将字条包裹在雪球中,用力掷向男监的方向,以此传达给那边的人。

王淑兰在获得一致赞同后,开始在女监内积极联络同志,建立起一个临时党支部。随后,她联合男监的囚犯,共同向监狱管理层提出诉求,要求改进居住条件,并希望增加放风休息的时间。

经过半个月的坚持斗争,囚犯们终于迫使狱方做出了让步,满足了他们的要求。这一结果标志着他们长时间努力争取的权益得到了认可。

【三、不忘初心,送给毛主席无盖瓷杯】

斗争虽已取得胜利,但身处监狱之中,整体生活环境依然严酷。毕竟,监狱的条件艰苦,对人的身心都是极大的考验,让人备受折磨。

1930年7月27日是一个重要日子,红三军团在彭德怀的率领下成功攻克长沙,随后,那些正在狱中遭受苦难的共产党人得以获救,重获自由。

王淑兰接到彭德怀的建议,需立即转移,因红军无法在长沙长时间停留。为确保安全,转移行动刻不容缓,这一决定迅速而明智,确保了队伍的机动性与隐蔽性。

王淑兰于狱中邂逅了烈士罗醒,罗醒曾是国民党重点打击的对象。两人相约,若罗醒不幸牺牲,她将承担起抚养罗醒之子小华初的责任。

王淑兰遵循彭德怀的建议,携6岁的女儿毛远志与5岁的养子小华初踏上了漫长的流亡之路。他们乞讨过、为人佣工,饱尝了世间的艰辛与变故。

抗战伊始,王淑兰积极行动,她在长沙找到了八路军特设的通讯处,并通过努力与负责人徐特立取得联系。随后,她秘密地将两个孩子送往延安安顿,之后主动请缨,继续履行中共地下秘密交通员的职责。

徐特立劝阻她冒险,但她坚持道:“日本人轻视小脚女人,视我们为残疾,这恰恰能让我更易获得他们的疏忽,从而有利于我顺利开展工作。”

经过深思熟虑的分析,徐特立认为王淑兰的想法展现了她的非凡智慧,于是,他点头表示了自己的赞同。这一认可,是对王淑兰深思熟虑后的见解给予的肯定。

王淑兰以她的胆大心细和随机应变著称,即便在日军控制区,也能凭借一双小脚自如行动。在长沙这个军警、特务林立之地,她巧妙地传递着党的文件和情报,行动自如,仿佛无人之境。

谁也没想到,那位看似如同乞丐、裹着小脚的女人,竟然隐藏着众多关于共产党的秘密。敌人无论如何也猜不到,她瘦弱的身躯里藏着如此重要的情报。

王淑兰在抗日战争期间,以及随后的解放战争中,都倾尽了自己所能。她尽己所能地贡献,无论是在哪个时期,都全力以赴,发挥了自身应有的作用。

1950年,王淑兰得知组织考虑她过往的艰苦生活,欲安排至环境幽雅处休养,但她坚决拒绝,并亲自进京面见毛主席表达意愿,坚持不愿离开原有的生活方式。

王淑兰即四嫂的到来让毛主席满心欢喜,他热情地与她握手,眼中闪烁着激动。毛主席亲切地询问:“四嫂,真是难得,是什么风把你吹来了?还听说你特意为我准备了礼物?”

王淑兰缓缓放开毛主席的手,随后从布兜里掏出一个瓷碗,它已没有了盖子,这是曾属于毛家使用的一个日常器皿。

尽管失去了盖子,这件老物品仍深得毛主席喜爱。他由衷地称赞四嫂,说她依旧保持着往昔的简朴风范,性格一点没变,还是记忆中的那位四嫂。

王淑兰此刻说道:“兄长,这瓷碗虽已年代久远,盖子缺失,却依然能饮水之用。我这身子骨还想再出点力,不愿依照组织安排,每日无所事事。”

四嫂的到来,让毛主席心领神会,他轻轻点头,意识到四嫂是不愿退休,希望能继续为工作贡献自己的力量,这才特地前来的。

考虑到老家访客频繁而家中无人招待,毛主席思索片刻后认为,四嫂了解革命历史且对老家极为熟悉,由她返回毛氏祖宅负责接待,无疑是最为恰当的选择。

王淑兰马不停蹄地返回韶山后,开始在招待所负责接待。她没有任何职务,仅是日复一日地陪伴着来自国内外的访客游览韶山,向他们讲述韶山及毛主席家庭的往事。

每当有空闲时间,毛主席回到老家时,能见到亲人王淑兰而非空无一人的老宅,心中便会自然涌起一股温馨的归家感,仿佛真的回到了属于自己的地方。

1964年,王淑兰在长沙离世,终年68岁。她的一生至此画上了句号。在岁月的长河中,她的名字和故事被悄然铭记,成为了过往的一部分。

王淑兰身为毛家一员,历经无数困苦。她展现的精神风貌,诠释了毛主席何以能引领中国众多家庭走向独立自主,成功推翻压在中国人民头上的三座大山。

由于毛主席及其全家族都树立了杰出的革命典范,激励着中国众多家庭效仿他们,甘愿为国家的繁荣昌盛与民族的自主独立,奉献自己的毕生精力。