刑侦剧里的女警形象一直备受关注。

近年来不少剧集出现妆容精致的"警花"引发讨论,观众质疑这些涂着睫毛膏、画着精致眼线的角色与真实女警形象存在差距。

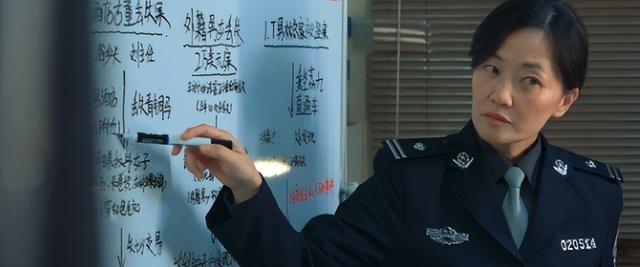

《黄雀》播出后,演员郭柯宇塑造的禁毒支队副队长花姐,用素面朝天的形象和扎实的表演,为行业提供了新的参考样本。

三年前南华市缉毒行动失败导致重要物证遗失,三年后重启调查成为全剧核心。

该剧开篇用大量镜头展现积满灰尘的档案室,泛黄的案卷被重新摊开,这个细节暗示着案件重启的艰难。

作为当年亲历者,郭柯宇饰演的花姐带着复杂情绪投入工作,她的短发总扎着松散发髻,深色夹克外套洗得发白,这与刑侦剧中常见的干练女警造型形成鲜明对比。

在调查废弃工厂的戏份里,花姐蹲在泥地里查看轮胎痕迹,指甲缝里沾着污渍。

当年轻警员递来湿巾时,她随手在裤子上蹭了蹭继续工作。

这种细节处理让观众感受到基层干警的真实工作状态。

面对上级压力时,她站在走廊尽头连抽三支烟,烟灰直接弹进矿泉水瓶的动作,将人物内心的焦灼外化成具体可感的行为。

郭柯宇的表演生涯曾经历起伏。

1995年凭借电影《红樱桃》崭露头角,却在事业上升期选择淡出荧幕。

这段真实的人生经历与剧中花姐的遭遇形成微妙呼应——三年前行动失败带来的职业挫折,三年后重启调查的坚持,都通过演员自身的生命体验得到自然呈现。

在审讯室与毒贩对峙的段落中,她全程没有提高音量,靠着眼神变化和语气停顿就压制住对方气焰,这种克制表演来自多年生活积累。

剧组在塑造这个角色时参考了真实缉毒警的工作记录。

花姐办公室始终放着行军床,保温杯里泡着浓茶,电脑屏幕贴着便利贴,这些场景布置都经过实地考察。

有场夜戏拍摄她连续工作36小时后,用冷水抹脸强打精神的镜头,这种真实细节让观众留言"看到了我姑姑值班时的样子"。

剧中花姐带领团队排查线索的过程,展现了刑侦工作的琐碎与艰辛。

在追踪运毒车辆时,她带着队员连续三天蹲守收费站,啃冷馒头就矿泉水充饥。

发现目标车辆后,她没有立即行动,而是冷静判断最佳拦截时机,这个决策过程通过多个监控视角交替呈现,让观众理解基层指挥官的思维逻辑。

关于女警形象的讨论,该剧用两场戏做出回应。

花姐参加案情分析会时,镜头扫过满屋子的男警官,她是唯一没穿制服的女性。

当年轻女警抱怨便衣行动不能化妆时,花姐指着自己晒出斑点的脸说:"我这叫天然伪装色。

"这种真实对话消解了人们对女警形象的刻板想象。

在人物关系处理上,花姐与老搭档的互动充满现实质感。

两人在食堂吃饭时,自然地交换彼此餐盘里的肥肉和青菜,二十年默契尽在不言中。

当发现对方隐瞒病情坚持工作时,她没有煽情劝说,只是默默调换了两人的值班表。

这种含蓄的情感表达方式,更接近真实警务人员的性格特征。

《黄雀》的案情推进与人物成长紧密交织。

随着调查深入,花姐不得不面对三年前的失误。

在档案室重看行动录像的段落里,她反复拖动进度条的手指微微发抖,最终定格在某个模糊身影上。

这个长达两分钟的面部特写,没有任何台词,却让观众清晰感受到角色内心震动。

该剧的动作设计也服务于人物塑造。

花姐追捕嫌疑人时,没有使用华丽的格斗招式,而是利用地形包抄合围。

当她被毒贩用铁棍击中左臂时,疼得单膝跪地的反应真实可信。

这场戏的医疗顾问是真正的缉毒警队医,指导演员准确表现出软组织挫伤的疼痛反应。

从收视反馈看,观众对真实感的认可体现在细节讨论中。

社交平台上关于"女警该不该化妆"的投票,87%参与者选择"符合岗位特征更重要"。

有基层女警留言:"终于看到有人拍出我们真实的工作状态,风吹日晒的脸上哪有时间涂粉底。"

《黄雀》通过郭柯宇的表演证明,刑侦剧中的女性角色不需要依靠精致妆容来获得存在感。

当花姐最终在码头围捕行动中负伤,满脸污血仍坚持指挥时,这个不完美的形象反而赢得了观众最高评价。

该剧用实践说明,真实可信的角色塑造永远比表面的光鲜更具感染力。

对于此事您怎么看?欢迎大家留言评论

对于此事您怎么看?欢迎大家留言评论(免责声明)文章描述过程、图片都来源于网络,如涉及版权或者人 物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改。