2023年我国预制菜市场规模突破5000亿,光鲜的数字背后是资本精心设计的"三头吃"陷阱,上游供应商把隔夜菜做成料理包,利润率直接翻三倍;中游餐饮店砍掉后厨开支,翻台率飙升50%;下游消费者吃着加热料理,却要支付现炒菜的价格,某上市预制菜企业财报显示,其毛利率高达60%+,比茅台还高出将近8个百分点——原来真正的酱香科技在这里。

更魔幻的是"去厨师化"运动,某连锁餐厅老板得意洋洋地炫耀:"我们现在后厨只要三个大妈,一个热它(热水煮或者微波炉),一个拆它(预制菜包装),一个摆它(摆盘撒上葱花等)。

资本用工业化流水线干翻华夏千年厨艺传承,把中华美食变成标准化的化学方程式。当"锅气"变成流水线上的条形码,我们吃的究竟是食物,还是资本游戏的道具?

一、后厨变成微波炉操作间,造就口味一致的鱼香肉丝

一、后厨变成微波炉操作间,造就口味一致的鱼香肉丝"您点的鱼香肉丝,请慢用!"服务员端上一盘热气腾腾的菜,油光锃亮的食材裹着黏稠酱汁,搭配得恰到好处,夹起一块送入口中——等等,这味道怎么和外卖的18元套餐一模一样?难道前天外卖我点的是他们家?赶紧拿出手机查看,结果你知道的,两家餐厅一点关联都没有。

我环顾四周,后厨方向传来此起彼伏的"叮"声,像极了iPhone的默认铃声,恭喜你,又解锁了一家预制菜餐厅。

这就是2024年之前,中国餐饮业终极魔幻现实:全国的餐馆后厨正在集体退化成微波炉操作间。

二、B端大溃败(餐饮商户):强修“预制神功”最终"自断经脉"

二、B端大溃败(餐饮商户):强修“预制神功”最终"自断经脉"预制菜曾被誉为"餐饮业的印钞机":中央厨房统一配送,省下80%后厨面积;料理包3分钟出餐,翻台率飙升;标准化菜品让米其林大厨下岗,初中生都能当主厨。数据显示,使用预制菜的餐厅利润率能提升7%,真某夫、吉某家等连锁品牌预制菜比例高达80%以上(数值来自新浪财经)。

但2024年的财报揭开了皇帝的新衣:味某香营收暴跌21.53%,某井速冻菜肴增速从58.19%断崖至0.4%,某茶餐厅千万级存货沦为"过期炸弹"。更讽刺的是,宣称"全面去预制菜化"的南某香,反而实现单店日均3.5万元营收——资本算盘终究打不过人间烟火。

三、消费者觉醒:我们不吃塑料和防腐剂,预制菜“滚”出后厨

三、消费者觉醒:我们不吃塑料和防腐剂,预制菜“滚”出后厨当60%消费者愿为"锅气"买单,当"现炒直播"成为餐厅流量密码,这场反预制菜运动早已超越食品安全范畴,演变为一场现代人对工业流水线的绝地反击。

6元料理包变身68元"招牌菜",消费者怒斥:"我花的是厨艺溢价,不是微波炉电费!",更有消费者自嘲:"吃预制菜就像开盲盒,只不过里面是未知剂量的防腐剂。"

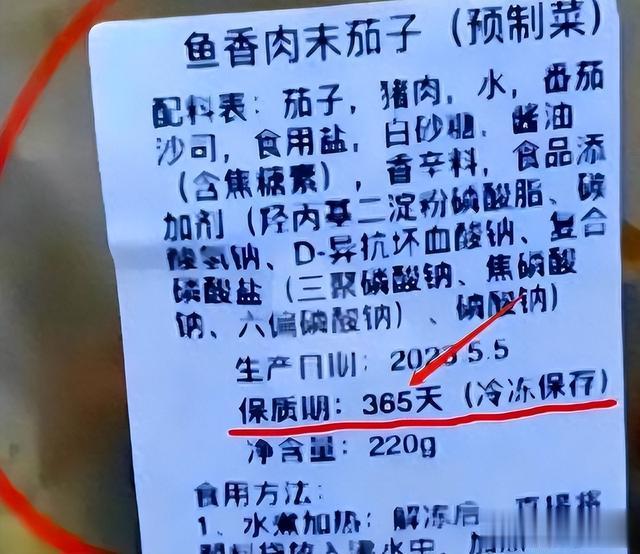

杭州新人5000元婚宴吃出七成预制菜,更有爆料,某品牌酸菜鱼被曝"保质期比婚姻还长",网友调侃:"建议以后定情信物改成预制酸菜鱼吧!让爱情永不过期。"

预制菜让八大菜系变成八大调料包",川菜大师高呼:"锅铲碰撞声才是中餐的灵魂BGM"

更致命的是信任崩塌,某中学"预制菜进校园"事件,家长围堵教育局高喊:"我们交的伙食费不是塑料费!"美团数据显示,标注"拒绝预制菜"的餐厅搜索量暴涨300%,某火锅店打出"现切羊肉全程直播"的招牌,排号高达180多位,这届消费者坦言:我们可以接受方便面,但拒绝被当傻子。

四、315晚会,让预制菜彻底跌下神坛,黑心作坊的预制进了谁的胃

四、315晚会,让预制菜彻底跌下神坛,黑心作坊的预制进了谁的胃安徽阜阳梅菜扣肉预制厂家的生产环境让人触目惊心!记者暗访时发现车间里污水横流,制作扣肉的竟然是冻肉,还是未经处理的槽头肉,就是含有淋巴和腺体的垃圾肉,里面可能隐藏着各种瘤子和甲状腺体。这些厂家为了降低成本,无所不用其极。

预制菜在工厂流水线上生产时,往往会遇到两个大问题:防腐剂的使用和低成本控制,在运输和冷链过程中,供应商为了降低成本(全程冷链成本很高),可能无法严格遵守操作规范,为了确保食品不会变质,防腐剂是必不可少的,添加多与少全凭良心。

五、预制行业现状:劣币如何驱逐良币

五、预制行业现状:劣币如何驱逐良币预制菜本无罪,日本"味之素"用预制菜复刻怀石料理,美国西斯科为70%餐厅供应半成品却鲜有争议,问题出在中国特色的"魔改赛道":

1.定义混乱:即食、即热、即烹、即配一股脑的全叫预制菜,让中央厨房配送的半成品和袋装的僵尸肉料理包误认为亲兄弟,其实不添加防腐剂,统一制作配送的半成品并不是预制菜。

2.标准缺失:"佛跳墙预制菜"可能执行水产标准,也可能按速冻食品标准,检测人员直呼:"我懵了"。

3.渠道畸形:85%销量依赖B端(商家用户),导致C端(消费者)认知被外卖料理包垄断,形成"预制菜≈科技狠活"的集体创伤。

当某企业把"学生群体"悄悄移出预制菜推荐名单,当315晚会曝光黑作坊用淋巴肉做料理包,这个行业正在为早期的野蛮生长付出代价——消费者抛弃它的速度,比料理包加热还快。

结语:后厨不该只有"叮"的一声,应该是充满锅气的地方。

结语:后厨不该只有"叮"的一声,应该是充满锅气的地方。写完这篇文章时,楼下的小餐馆飘来了熟悉的香气,我突然顿悟:打败预制菜的从来不是技术与狠活,而是那缕穿透钢筋水泥的烟火气,或许餐饮业的未来,不在于彻底消灭预制菜,而是给效率留点喘息空间,给人间一点烟火气,——毕竟,我们谁也不想活在《黑客帝国》的营养液世界里,连妈妈的味道都要靠代码生成。