说起国与国之间的领土交换,你脑海里是不是会蹦出“寸土必争”的画面?可就在2015年6月6日,印度和孟加拉国却干了件让人大跌眼镜的事:印度用70平方公里的土地,换了孟加拉国28平方公里的领土。

乍一听,印度这不是“亏大发”了吗?孟加拉国咋就占了这么大便宜?别急,今天咱们就来聊聊这桩“飞地交换”的前因后果,看看这块南亚次大陆上的历史拼图,到底是怎么拼起来的。

要搞清楚这件事,咱们得先弄明白啥叫“飞地”。简单说,飞地就是一块被别的国家领土完全包围的土地,像是国境线里的一座“孤岛”。

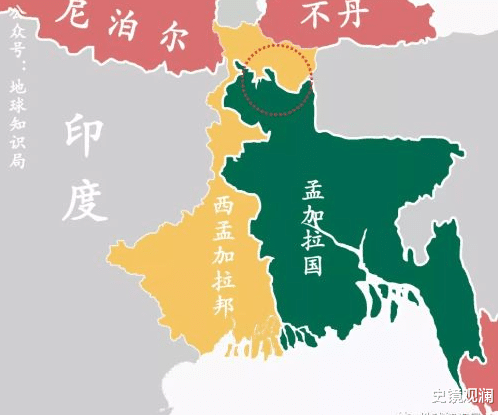

想象一下,你家小区被另一个城市包得严严实实,想出门还得“出国”,这日子得多别扭?印度和孟加拉国之间,这样的“孤岛”可不是一个两个,而是多达198块!其中,印度有106块飞地,面积约69.5平方公里;孟加拉国有92块,面积约47.7平方公里。

更夸张的是,还有28个二级飞地(飞地套飞地),甚至还有一块印度仅650平方米的“三级飞地”!这地图画得跟迷宫似的,你说乱不乱?

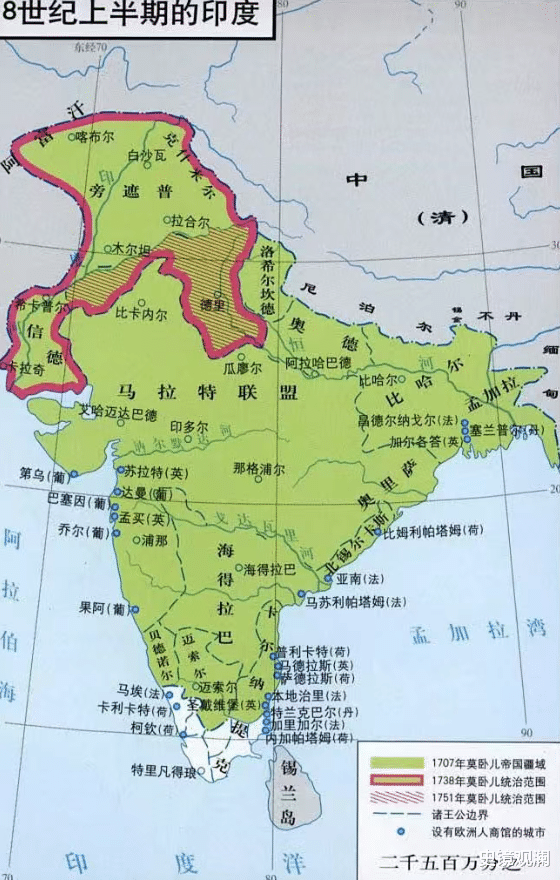

这些飞地咋来的?我翻了不少资料,发现这事儿得追溯到17世纪的土邦时代。那时候,南亚次大陆上小国林立,孟加拉土邦和比哈尔土邦比邻而居。传说这两个土邦的领主特别爱打牌,输急眼了就把辖区里的村庄当赌注押上。

你一块我一块,赌来赌去,双方领土就成了“芝麻饼”——夹杂着一堆对方的地盘。还有种说法是,莫卧儿帝国入侵比哈尔土邦时,打得不可开交,最后双方约定,谁的军队占了哪个村,地盘就归谁。结果,战线犬牙交错,飞地就这么稀里糊涂留下来了。

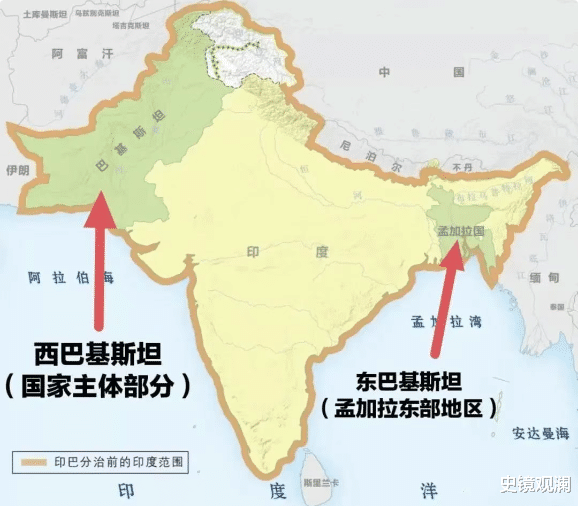

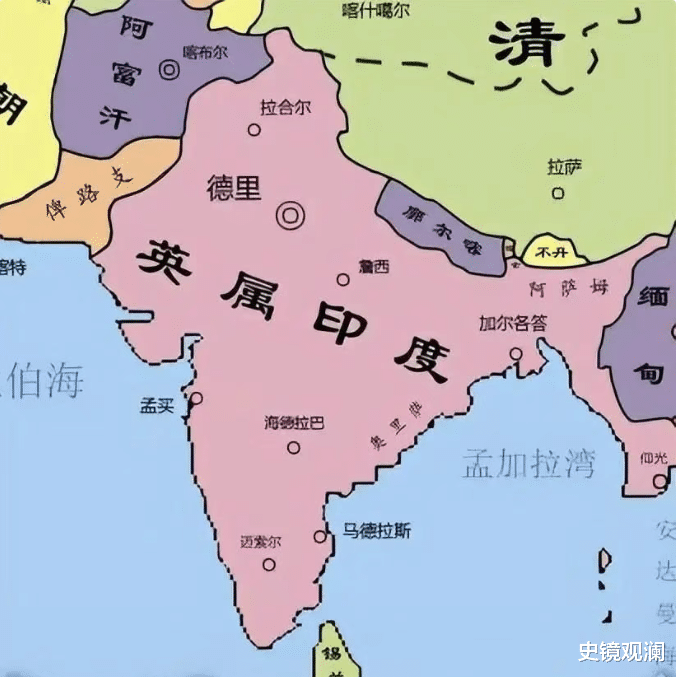

到了英国殖民时期,这些飞地问题被“冷冻”了。英国人把南亚整合成英属印度,土邦虽然自治,但都得听英国国王的,飞地矛盾还不明显。可等1947年印巴分治,英国人一拍屁股走人,飞地就成了大麻烦。孟加拉先是成了巴基斯坦的东巴基斯坦,后来在1971年独立成孟加拉国,这些飞地也顺理成章变成了印度和孟加拉国之间的“历史遗产”。

飞地不只是地图上的麻烦,对当地人来说更是生活的“噩梦”。统计显示,这些飞地里住了超过5万人,他们被邻国领土包得死死的,想去趟集市、看个病,都得偷偷“越境”。没有路连回本国,学校、医院、警察局更是想都别想。

所以,解决飞地问题早就成了两国的心头病。换成是你,愿意让自家后院永远有个“异国飞地”碍眼吗?可这事儿谈何容易,飞地数量多、层级复杂,稍微一动就可能引发外交纠纷。两国从1970年代就开始谈判,吵吵闹闹几十年,愣是没啥进展。

终于到了2015年,印度和孟加拉国签下了《土地边界协议》。协议里,印度交出111块飞地,共70平方公里;孟加拉国交出51块,共28平方公里。飞地居民可以在限期内自由选择加入哪个国家。

表面上看,印度“净亏”了40多平方公里,这操作在国际上可不多见。毕竟,领土这东西,谁不看得比命还重?

一开始,印度压根不愿意吃这亏,死活要求补齐面积差。可孟加拉国也不是省油的灯,寸步不让。双方从1974年谈到2015年,磨了整整40多年,才终于拍板。

你可能要问:印度为啥最后松口了?在我看来,这背后藏着几笔隐形账。

第一,地盘大小不等于价值。飞地虽然面积不小,但大多是偏远农村,经济价值低,还得花人力物力管。

第二,出海口是真香。印度的东北部七个邦被陆地锁死,想出海只能靠孟加拉国的港口,比如吉大港。协议里,孟加拉国承诺给印度稳定的港口使用权。这对印度来说,简直是打通了东北地区的经济命脉。

聊到这儿,你有没有觉得,飞地这事儿其实不只是领土问题?它更像一面镜子,照出了南亚次大陆复杂的历史和现实。

对我来说,研究这段历史最大的感触是:国家之间的博弈,从来不是简单的加减法。印度这次“吃亏”,其实是用小代价换了大回报。孟加拉国看似赚了,可也得承担更多治理责任。两边都没绝对的输赢,只有妥协后的前进。

瞎操心

阿萨姆邦要夺回来

下一次打的时候必须把印度东北区从那个走廊切断,就算我们不吃也要让它独立出去