你有没有想过,汉字,用了4000多年,还是全球10亿人以上的沟通工具,可为啥它就没“冲出”东亚?

放眼世界,英语、法语、西班牙语的拉丁字母满世界跑,阿拉伯文字、西里尔文字也各占一方,偏偏汉字,像个“宅男”,稳稳地守在东亚这一亩三分地。这到底是咋回事?

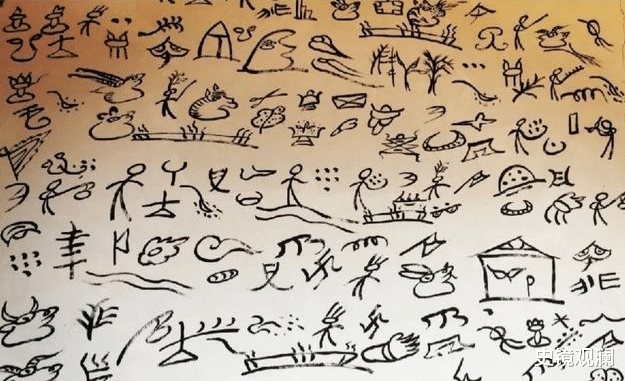

说起汉字——这可是人类最古老的文字之一,4000多年没断过传承!古埃及的象形文字、苏美尔的楔形文字,早就成了博物馆里的“化石”,可汉字愣是活到了今天。咋做到的?

古代中国就像个大院子,东边是大海,西边是高原,南北有山川,地理上自成一派,外来文化的冲击少。这让汉字有了个安稳的家。可光靠地理还不够,关键是秦始皇的书同文。

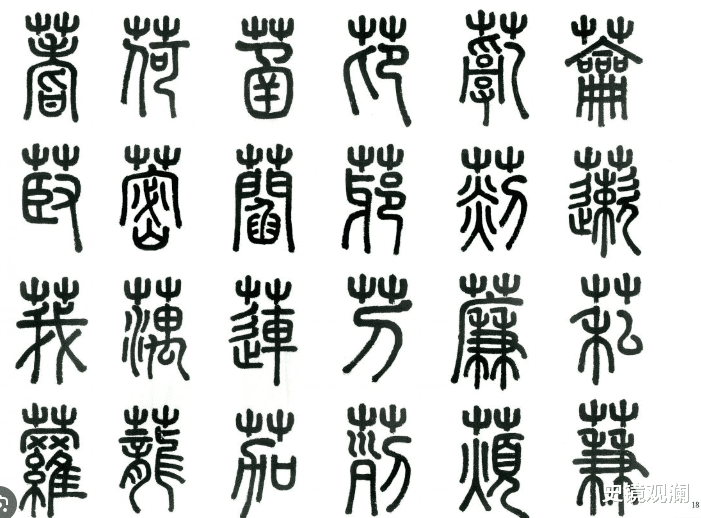

公元前221年,他一统天下,把各地乱七八糟的文字收拾干净,定下小篆当标准。从此,不管你说啥方言,写出来都是一个样。

再往后,造纸术、印刷术横空出世,汉字的传播如虎添翼。经史子集、诗词歌赋,全靠汉字记录,成了东亚文化的“硬盘”。

尤其在中原王朝的影响下,朝鲜、越南、日本这些邻居压根儿没动力造自己的文字。干嘛费劲呢?直接用汉字。

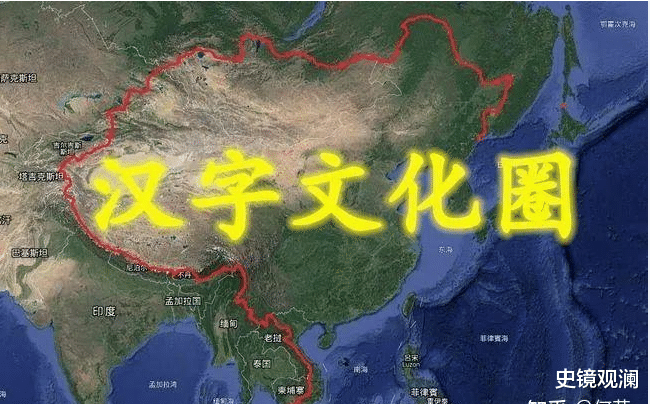

为啥汉字走不远?可问题来了,汉字这么牛,咋就没走向世界呢?放张世界地图看看,汉字的影响范围,基本跟儒家文化圈重合——中国、朝鲜半岛、越南、日本。出了这个圈,蒙古、西域、青藏高原,都有自己的文字。20世纪前,汉字还是东亚的“国际语言”,可为啥到不了更远的地方?

先说个硬道理:汉字的传播,靠的是农耕文化。只有种地的社会,才有稳定结构和粮食盈余,能养得起用文字的官僚和学校。

朝鲜、越南、日本,都是农耕区,汉字一过去就扎根了。可游牧民族呢?他们流动性强,文字需求低。这让我想到个比喻:汉字就像种庄稼,得有肥沃的“土壤”,没这条件,咋长得出来?

再说汉字本身。汉字是表意文字,集形、音、义于一体,独一无二,但也真挺难学!一个字可能有好几种意思,写法还得一笔一画。学会汉字,简直是门“技术活儿”。

在中国,科举制让底层人有机会靠读书翻身,学汉字成了跨越阶层的梯子。可放眼古代世界,哪有这机制?欧洲、阿拉伯的文字多是拼音字母,学起来简单,贵族、教士用着方便,自然传得远。汉字呢?没这“群众基础”,咋跟人家拼?

还有个关键点,汉字的传播靠的是文化影响,不是军事征服。西方大航海时代,拉丁字母跟着殖民船满世界跑;阿拉伯帝国用武力推阿拉伯文字;沙俄把西里尔字母带到西伯利亚。可中国呢?中原王朝更爱“以德服人”,汉字是靠书、靠文化慢慢渗出去的。这方式优雅,但速度慢,范围也有限。

在我看来,汉字没走出东亚,不是失败,而是它的命。儒家文化、农耕社会、表意特性,让它深深扎根东亚,成了中华文化的魂。就像棵老树,根深叶茂,不用满世界跑,也自有它的气场。

你怎么看?汉字的“宅”在东亚,是文化的骄傲,还是历史的遗憾?要是让你设计一门世界语言,你会咋弄?欢迎留言聊聊吧!