你有没有想过,一门语言能有多大的起伏?满语,这可是清朝的官方语言,曾经是八旗子弟的必修课,是敲开权力大门的金钥匙。可如今呢?

全球能流利说满语的人,不足100人。从皇宫到乡野,从万人追捧到濒临灭绝,满语的命运,到底经历了啥?

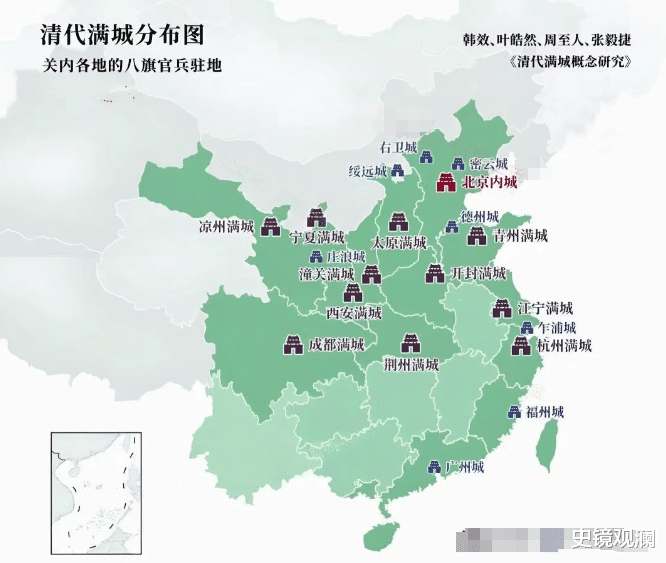

回到那个满语“当红”的年代想象一下,17世纪的北京,紫禁城里,满族皇帝正用满语发号施令。康熙年间,朝廷的公文、圣旨,全得用满语写,八旗子弟要是不会说满语,简直就像现代人不会用智能手机——寸步难行!想考功名?

得先过满语这一关;想当官?满语流利的人才有竞争力。那会儿,满语不只是一门语言,更是身份的象征,权力的密码。

可你知道吗?我研究清朝历史的时候,常常觉得语言这东西,就像一面镜子,照得出一个朝代的命脉。满语在清初的地位,靠的是八旗制度和满族统治的强势。可问题来了,这么牛的语言,咋就慢慢没人说了呢?

要聊满语的消亡,咱得先说说清朝的“满汉一家”政策。清军入关的时候,满族人口才百万左右,可汉族人口呢?1.2亿!这比例,搁谁身上都得犯怵。

想统治这么大的国家,满族人只能靠“文化融合”来站稳脚跟。于是,朝廷开始吸纳汉人当官,推广满汉通婚,甚至鼓励满族子弟学汉语、读四书五经。

这招乍看挺聪明,可对满语来说,简直是场灾难。换个生活化的比喻:满语就像家里的一道老菜,原本是满族人的招牌,可汉文化的“大餐”端上来后,谁还惦记那道老菜啊?

乾隆后期,不少满族人已经不会说满语了。清华大学满学研究所的赵志强教授研究过,19世纪中期,北京的满族人里,能流利用满语的不足5%,东北老家也只有15%。这数字一摆,你是不是也觉得有点心酸?

其实在我看来,这事儿挺矛盾的。清朝皇帝一边想保住满族根基,一边又得靠汉文化来治理国家。结果呢?满语在“满汉融合”的大潮里,渐渐被挤到了角落。清末,满族人里**80%**都汉化了,满语只剩宫廷和几个偏远村落还在硬撑。

实用性没了,谁还学满语?再说个更现实的原因——满语后来压根儿没用了!乾隆后期,朝廷为了效率,公文开始用汉语写。到了嘉庆年间,连皇帝的奏折都大多是汉文,满文版本?不过是走个形式罢了。

清代文献专家富育光在《满语消亡史》里提到,道光年间,即使在内务府这种满族大本营,用满语办公的场景也不到20%。这就像现在让你学一门冷门技能,学了也没处用,你会花心思吗?

满族子弟也不是傻子。想往上爬?学汉语、考科举才是正道!满语?顶多算个“文化遗产”,用处还不如一篇八股文。

时间一长,满语就从“必备技能”变成了“可有可无”。这让我想到个问题:一门语言要是连饭碗都保不住,咋可能不衰落?

满语的最后回响,和今天的我们2023年的语言学调查显示,全球能流利说满语的人,不足100人,大多集中在黑龙江的偏远村落和少数学术圈。这数字听着,是不是有点像在听一个老朋友的告别?

换个角度想想,满语的消亡也有它的无奈。满族人融入汉文化,换来了民族融合的稳定,可代价是自己的语言被“牺牲”了。这让我有点感慨:历史这东西,总是充满了取舍。你说,满语要是能多点实用价值,会不会活到今天?