外交官代表国家形象,赢得他国尊敬不仅依靠国家实力,外交官的表达与气势同样关键。

中国涌现众多杰出外交官,钱其琛与李肇星便是其中代表,他们曾是上下级,亦为师徒,共同为中国外交贡献力量。

2017年,钱其琛逝世,李肇星前往吊唁,深情表示:“钱其琛是我外交路上的指引者,他的离世让我深感哀悼与怀念。”

【一、和平大使钱其琛】

钱其琛诞生于中国动荡之时,求学期间即投身爱国运动。步入青年,他入职报社,为国家的解放与和平事业做出了诸多贡献。

1954年,26岁的钱其琛赴苏联中央团校深造,学成后留任苏联大使馆,正式开启外交官职业生涯。

他性格谦和,倡导和平解决争端。教学时,他强调:“应以外交手段维护世界和平,并寻求与理念相同的伙伴建立合作关系。”

1982年,钱其琛获任外交部副部长一职。

197X年3月24日,苏联领导人勃列日涅夫于中亚重要城市塔什干发表讲话。

中苏关系当时略显紧张,他谈及中国时言辞具攻击性,但同时肯定中国社会主义制度及对台湾的主权。

勃列日涅夫讲话次日,中国领导人获悉此事。紧接着第三天,中国外交部即召开了中外记者发布会。

钱其琛回应勃列日涅夫言论,面对百余中外记者,仅用三句意义重大之语,虽简短却深刻表达了立场。

中国已关注到苏联勃列日涅夫主席关于中苏关系的发言,对此予以重视。

第二句话彰显了中国对勃涅日列夫攻击中国的行为持坚决反对的强硬立场。

第三句话强调,中国所重视的是苏联所采取的具体行动。

换言之,中苏关系能否恢复,取决于苏联未来的行为表现。

钱其琛以三句话阐明对苏联立场,使中国赢得国际瞩目,并为中苏关系改善奠定了基础。

这番话极具智慧与魄力,使“钱其琛”这一名字享誉全球。

1988年,钱其琛访苏并与戈尔巴乔夫会谈,会谈成功。戈尔巴乔夫承认中苏关系趋冷期间,苏联负有责任。

苏联的态度转变促使两国长期冰封的关系逐渐解冻。

1989年11月,钱其琛亲赴伊拉克,旨在化解海湾危机,并与萨达姆展开会谈。

他向萨达姆清晰表明中国倾向和平解决争端的立场,并有序分析国际形势、美国威胁及战争的利弊。

最终阐明,若萨达姆拒不退兵,中国将阻止美国等国采取军事行动。

萨达姆固执己见,未改初衷,美国态度强硬。1991年8月,双方冲突升级,海湾战争最终爆发。

钱其琛虽未化解此次危机,但他勇于在危急关头站出来,不顾个人安危,展现了中国的大国风范,赢得了全球对这位外交官的尊敬。

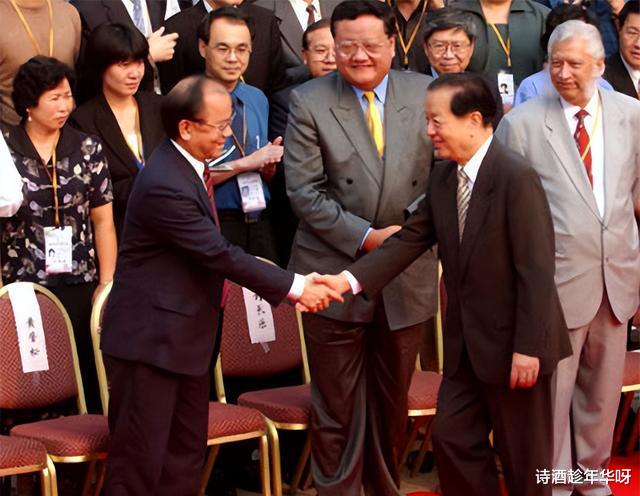

1993年10月,国务院副总理兼外交部长钱其琛,就香港回归事宜,再次会晤英国外交大臣赫德。

双方就香港政制问题争执激烈,至赫德面色铁青,几近发怒,欲终止谈判。钱其琛却平静表示:“今日会谈结果尚佳,已有积极进展。”

赫德满脸诧异,两人争吵激烈,未见积极成果,他正欲发问。

钱其琛总结:一,争论激烈表明香港回归问题受重视,是解决问题的前提;二,未达成一致但愿继续谈,为日后沟通打下基础。

赫德闻言,神色顿缓,两人间原本紧张对峙的氛围随之消散。

后来,钱其琛于1997年及1999年,以中国政府代表团成员身份,参与了香港与澳门政权的交接仪式。

【二、平易近人的钱其琛】

钱其琛能力卓越且位居高位,却从不自以为是。他对人谦逊,私下对下属平易近人,态度十分亲切。

李肇星,中国杰出外交官,钱其琛的助手与弟子,初见钱其琛时曾闹笑话。

李肇星较钱其琛年轻12岁,自幼立志成为外交官,并于1970年正式开启外交职业生涯。

1977年,李肇星转入外交部新闻司,此前他有三年军旅生涯作为基础,并完成了七年的外交工作任务。

李肇星初至新闻司,遇见钱其琛。他早闻钱领导才能,却未曾谋面。今得在其麾下效力,李肇星深感欣喜。

他郑重地向钱其琛打招呼:“钱司长好。”这一声问候,充满了敬意,语句简洁明了,中心思想清晰传递。

他话音刚落,其他同事便哄堂大笑,令李肇星倍感尴尬。他初以为是被自己浓重的山东口音所逗笑,但心中仍存疑虑。

他显得手足无措,钱其琛则和蔼地对李肇星道:“你是新来的李肇星吧,你好。大家常叫我老钱,你也可以如此称呼。”

李肇星事后获悉,钱其琛日常与下属相处无领导架子,且极具亲和力,因此深受下属喜爱,皆亲切称呼他为“老钱”。

李肇星称呼钱其琛为司长,这与“老钱”的昵称显得极不协调,因此,同事们不禁笑出声来。

李肇星钟爱该部门融洽的工作氛围,并从钱其琛处汲取了丰富的外交经验。

1993年,钱其琛与英国外交官赫德会谈,李肇星随行。见双方就香港问题几近争执,赫德面色铁青,似有起身离去之意。

钱其琛以一句话巧妙化解僵局,使双方关系得以缓和,其智慧令他深感敬佩。

他从中获得宝贵经验,后来成长为优秀外交官,这与钱其琛的教诲和培养密不可分。钱其琛的指导对他职业生涯的发展产生了重要影响。

【三、领导兼老师】

李肇星视钱其琛为师,工作上遇难题时,他常向身兼领导与老师的钱其琛求教,以获取经验和指导。

1983年,李肇星受命赴南非任临时代办,行前他备纸笔拜访钱其琛,恳请分享外交经验。

钱其琛仅微笑简短叮嘱:“到新环境,要与新同事和睦相处,多沟通协商,日常共进餐食。”

李肇星抵达南非大使馆,遵循钱其琛指示,与同事团结协作,相互扶持。不久后,他与团队因表现出色,被评为先进集体。

1985年,李肇星担任外交部发言人一职。

李肇星心绪复杂,身为副司长却要与上级马毓真同台发言,他感到既兴奋又不安。为求心安,他私下询问钱其琛,建议是否明确正副发言人的分工。

钱其琛严肃指出:“正副发言人皆应实事求是发布新闻、介绍政策,因此,划分正副并无必要。”

受钱其琛言论的影响,李肇星日后报道新闻时,始终坚持实事求是原则,确保每次报道内容准确无误。

李肇星曾以代表团团长身份,应邀出访日本,此行由日本外务省新闻俱乐部发起邀请。

这是关乎中日两国未来合作与交流的关键任务,其重要性不言而喻,需慎重对待。

李肇星初时满怀信心,但见到访问团报名者中不乏佼佼者,远胜于他,心中渐生不安。

他寻至钱其琛处询问:“能否安排一位更有经验、级别更高之人出任该团团长?”

钱其琛沉稳地注视着他,反问:“是否认为自己缺乏经验,能力不足?”

未及他思索如何回应,钱其琛续道:“外交工作中,诸多问题难以预见并预解决,关键在于勇于担当,直面困难,自主寻求解决方案。”

李肇星即刻领悟,老领导意在表明,此工作亟需勇于担当之人。

李肇星放下纠结,毅然带领代表团访日,顺利完成了访问任务,赢得了双方一致好评。

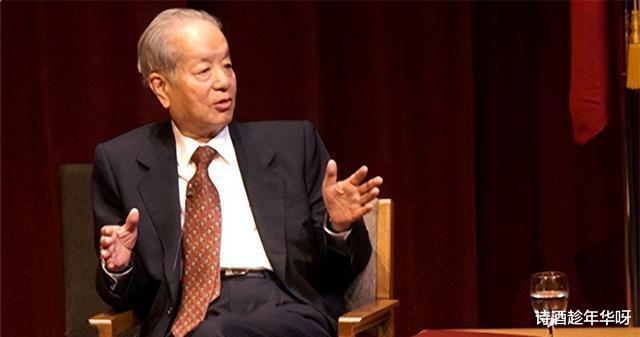

李肇星的外交生涯在钱其琛的栽培下愈发顺利,担任三年外交部长助理后,他晋升为驻联合国代表,继续在国际舞台上发挥重要作用。

1995年,他升任外交部副部长,三年后,即1998年,他转赴美国,担任中华人民共和国驻美利坚合众国特命全权大使。

1999年,美国轰炸了中国驻南联盟大使馆,初期坚称此为“失误”,拒绝公开道歉及参与葬礼。

经李肇星据理力争,克林顿最终就“误炸事件”致歉,并在吊唁簿上签名。

克林顿面带哀伤签署文件,此情景被摄影师捕捉,该画面被誉为中国外交史上最为经典的场景之一。

中国成功要求美国政府道歉,此举令西方各国深感震惊。

李肇星始终铭记,外交工作的显著成就部分归功于钱其琛,对此他心怀感激,从未忘怀。

钱其琛临终前几年,李肇星频繁探望恩师,每次见老师病卧医院,面容枯槁,他内心深感悲痛,难以平复。

钱其琛那时已不认人,每次见李肇星都会询问其身份。李肇星含泪,耐心地向老领导一遍遍自我介绍,从未厌烦。

2017年5月4日,钱其琛陷入病危,李肇星中止所有工作前往探望,此次探望成为了他们师徒二人的最后相聚。

5月9日,钱其琛逝世。李肇星悲痛不已,称钱为其恩师及外交生涯领路人,感激其提携栽培,表示若无钱,便无今日之自己。

李肇星铭记钱其琛老领导的教诲,坚持行事以国家和百姓利益为先,时刻为人民考量,即便钱其琛已离世,这一原则亦不曾动摇。

李肇星现年83岁,已退休。然为国家利益,他再度出山,担任中方代表团团长,致力于修复中澳关系。李肇星不愧为我国杰出的外交官。