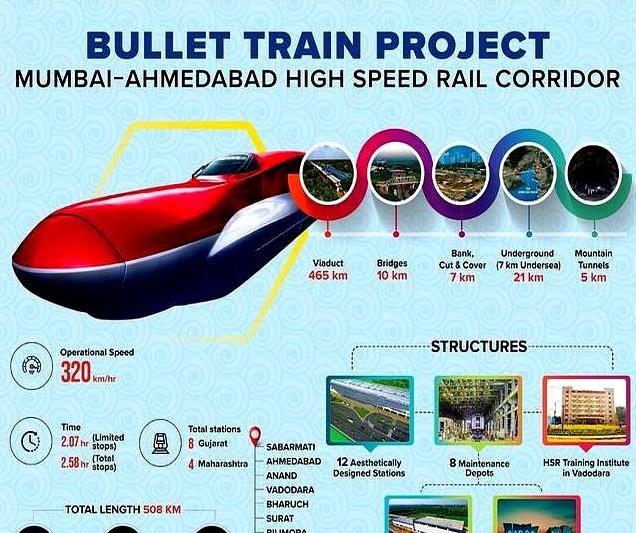

500公里,十年沉寂:日本高铁印度梦魇,是技术难题,还是政治博弈?印度的高铁梦,十年来始终笼罩着一层迷雾。一条连接孟买和艾哈迈达巴德,总长508公里的高速铁路,本应在2023年通车,如今却依然停留在缓慢施工的阶段。日本,这个曾以新干线技术闻名于世的国家,倾注了巨额资金和技术,却深陷这片南亚次大陆的泥潭,其背后的故事远比简单的“工程延误”复杂得多。一、巨额投资,迟迟不见曙光

2015年,时任日本首相安倍晋三与印度达成了高铁合作协议,日本政府慷慨提供超过1万亿日元的软性贷款,几乎承担了项目80%以上的资金。这笔贷款的年利率低至0.1%,期限长达50年,堪称“白菜价”。然而,这笔“善意”的投资却未能换来预期的回报。最初,项目的预估成本约为150亿美元,但随着工程推进,成本一路飙升,最终膨胀至难以估量的数字。日本媒体曾报道称,实际成本已超过3万亿日元。这其中,既有印度土地征用、施工管理混乱等客观因素,也有日本自身在竞标阶段低价中标后,面临成本压力不得不不断追加投资的无奈。

二、技术瓶颈,还是政治阻碍?工程延误并非仅仅是资金问题。日本引以为傲的新干线技术,在印度的应用中也遭遇了前所未有的挑战。印度复杂的地理环境、多变的气候条件,以及相对落后的基础设施,都给施工带来了巨大的难度。

例如,线路设计变更就是一个典型案例。最初的设计方案并未充分考虑印度特有的自然环境,例如大量散养的牲畜。印度政府后来提出,需要对线路进行高架化改造,以避免与牲畜发生碰撞。这一变更导致了额外的成本增加,并进一步拖延了工期。 这并非个例,在施工过程中,类似的变更屡见不鲜,每一次变更都伴随着漫长的谈判和成本的重新评估,最终导致了项目成本的失控。更深层次的原因,或许在于印度复杂的政治和社会环境。中央政府与地方政府之间的协调机制并不完善,土地征用过程中常常面临重重阻碍。地方利益集团的阻挠、腐败现象的蔓延,都使得工程进展举步维艰。 一些分析人士指出,印度政府利用日本提供的巨额资金,实际上在进行一种“策略性拖延”,以期获得更多的利益。

三、文化差异与沟通障碍除了客观因素,文化差异和沟通障碍也加剧了项目的困境。日式管理的严谨细致与印度相对松散的管理风格形成了鲜明对比。日本企业对工程质量和安全标准的要求非常高,而印度方面则更注重工程进度和成本控制。这种差异导致了双方在沟通和协调方面存在摩擦,甚至出现矛盾。

此外,语言障碍也影响了沟通效率。虽然双方都聘请了翻译人员,但技术细节的沟通仍然存在误解的风险。一些看似微小的误解,最终可能导致重大的工程变更,从而增加成本和延误工期。四、民众质疑与社会影响

令人意外的是,即使日本巨额投资,印度民众对高铁项目的评价也并不高。一部分民众认为,高铁的建设成本过高,性价比远不如飞机。孟买到艾哈迈达巴德的飞机票价仅为1800卢比,而未来高铁票价预计将高达3000卢比,这使得高铁的吸引力大打折扣。此外,印度铁路系统本身就存在严重的安全隐患。近年来,印度频发的列车事故,也让民众对高铁项目的安全性表示担忧。 政府将巨额资金投入高铁建设,而忽视了现有铁路系统的维护和升级,这无疑加剧了民众的不满。

五、日本战略的得失与反思对日本而言,印度高铁项目并非单纯的商业投资,更是其在亚洲高铁市场竞争中的一颗重要棋子。日本希望通过这一项目,展示其新干线技术的先进性,并与中国在高铁建设领域展开竞争。然而,项目的长期搁浅,无疑削弱了日本在国际高铁市场的影响力。

这一项目也暴露了日本在国际合作中的经验不足。日本政府过于乐观地估计了印度的执行能力和效率,低估了印度复杂的政治和社会环境带来的挑战。 在未来与发展中国家进行类似的大型基建项目合作时,日本需要更加谨慎地评估风险,加强沟通协调,并建立更完善的风险控制机制。六、结语:悬而未决的未来印度高铁项目的未来,依然充满不确定性。2027年,甚至2030年之后,都可能只是新的“预期”而非现实的通车时间。 这不仅仅是工程问题,更是一个复杂的政治、经济和社会问题的综合体现。 它警示着所有参与国际合作的国家,在追求经济利益的同时,更要充分考虑文化差异、政治风险和社会影响,避免陷入类似的“高铁泥潭”。 这500公里的铁路,或许将成为国际合作中一个值得长期研究和反思的案例,其背后隐藏的诸多问题,值得我们深思。

谁进入印度,谁就是入了虎口。印度就是个深不见底的陷阱。