在众多人民币藏品中,1980年版1角纸币常被认为是“最不值钱”的一种。它面额小、发行量大,至今在某些地区仍能见到,很多人甚至一包包按公斤收购。但就是这样一张“边角料”级别的纸币,却因为一个细节的不同,摇身一变,成为收藏圈中的“潜力黑马”。

它的价值,不在于年份、图案或颜色,而藏在一个你可能从未注意过的地方:冠号。一组特殊的“数字冠”——例如“OO11111077”——如今在市场上已经可以卖到上百元一张,远超大多数人对它的认知。

冠号是什么?为什么能决定纸币的身价?

冠号是什么?为什么能决定纸币的身价?所谓冠号,就是纸币编号最前面的两位英文字母。它不仅用来区分批次、追溯生产线,更在收藏圈中成了衡量稀缺性的重要指标。

举个例子,同样是“1980年版1角纸币”,一张冠号为“AB25413698”的普通票,可能只值几毛到一元;而冠号为“OO11111077”的同年份纸币,却可能被卖到几百甚至上千元。

造成这种巨大差价的根本原因,是数字冠的稀缺性与混淆性。

数字冠:从“印刷瑕疵”到“收藏热点”

数字冠:从“印刷瑕疵”到“收藏热点”什么是数字冠?简单来说,就是纸币冠号中的两个英文字母形似数字1和0,例如:

I → 容易与数字1混淆

O → 容易与数字0混淆

当冠号由“II”、“IO”、“OI”、“OO”等组合构成,并且后续编号本身又是数字型排列时,比如“OO11111077”,整张纸币的冠号就会呈现一种极强的“视觉数字感”。很多人初看会以为整串号码都是数字,误认为这是“纯数字号”或“错版号”,这恰恰成为其价值的源头。

更重要的是,这类数字冠因混淆性高,在后来印刷规范中被全面停用。也就是说,1980年版是极少数采用数字冠的纸币之一,且数量极少,存世不多。

这类冠号一旦被发现、识别出来,往往在市场中引起高度关注,尤其是未流通原票、尾号对称、重号、顺子等组合的数字冠,更是拍卖场上的抢手货。

普通整包价几十元,“数字冠”可飙到千元

普通整包价几十元,“数字冠”可飙到千元目前,普通的1980年1角纸币在市场上的行情较为稳定。按品相计:

散张流通票:价格约为0.1~0.2元/张;

整刀百连号:10~20元/刀;

整包千连号:200~400元/包;

但一张带有“OO”、“II”等特殊数字冠号的纸币,如果配上如“11111111”这样的豹子号,或者“12345678”的顺子号,即使是1角纸币,也有可能在二级市场上卖出800元~1500元的高价。

这类差价的背后,其实正是稀缺性 + 趣味性 + 品相完整性三重价值逻辑的集中体现。

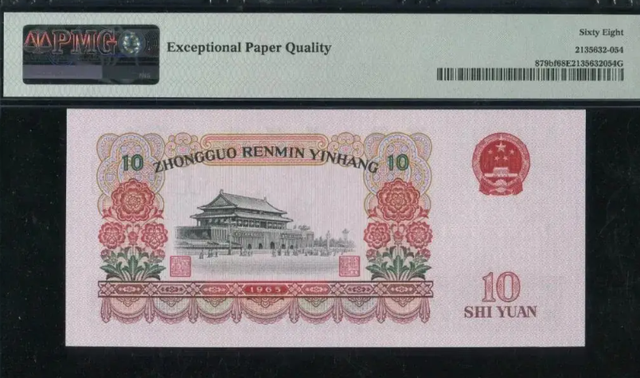

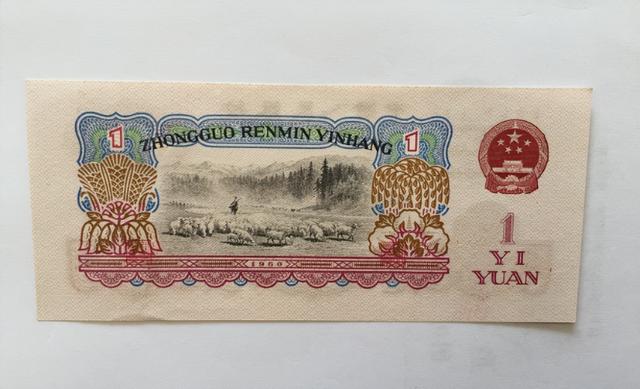

上图是2张数字冠纸币,他的拍卖价格达到了590港币,相当于单张的价格在200多。

收藏的魅力就在于:很多看似普通的东西,往往在特定角度下展现出意想不到的价值。1980年1角纸币,表面看是收藏市场中的“底层币种”,实则却因数字冠的加入,成为众多藏家追逐的“小而美”藏品。

在人民币纸币逐渐退出流通、第五套全面取代旧版之际,曾经你熟视无睹的那张1角纸币,也许就是未来价值飙升的“隐形富矿”。

所以,不妨现在就动手翻翻你的旧钱包、零钱罐,甚至老父母留下的收纳盒。或许那张被你忽略的小纸片,正静静等待被重新“识别”与“定价”。