你是否见过一张看起来像“白纸”的纸币?没有图案、没有面额、甚至几乎看不到颜色……第一反应可能是:“废纸一张,有啥价值?”

然而,就是这样一张“几乎空白”的1分纸币,在一场专业钱币拍卖会上竟然拍出了17250元高价,让无数收藏者直呼“意想不到”。

这不是玩笑,也不是炒作,而是实实在在的市场交易。这张纸币之所以能引起如此轰动,源于它身上的一个关键标签:严重漏印错版币。

那么,这张貌似印刷错误的“白纸”,到底隐藏着怎样的收藏逻辑?又有哪些细节,决定了它能在众多普通纸币中脱颖而出?

什么是“漏印错版”?印刷失误中的价值金矿

什么是“漏印错版”?印刷失误中的价值金矿在纸币印刷的过程中,每一张票面通常需要经历多个环节:底纹印刷、图案套印、号码印制、防伪层叠加……每一道工序都必须高度精准。

然而在早期印钞工艺中,机械不稳定、纸张受潮、油墨偏流等问题时有发生。一旦出现某一道工序“失联”,就可能造成局部或整体图案缺失——这就是所谓的漏印错版币。

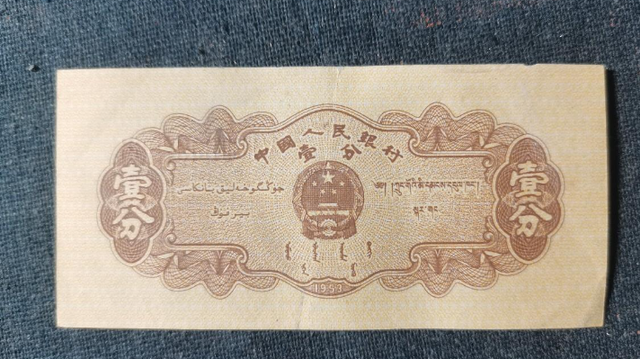

而此次拍出的这张1分纸币,正是其中最罕见的类型之一:正面严重漏印,仅剩下罗马编号,其余完全空白。视觉上几乎与白纸无异,却因其极端罕见而具备极高收藏价值。

“1分纸币”?不是人人在意,却是藏家心头好

“1分纸币”?不是人人在意,却是藏家心头好很多人会疑惑,1分纸币不是早在流通中消失多年了吗?这东西难道还有价值?

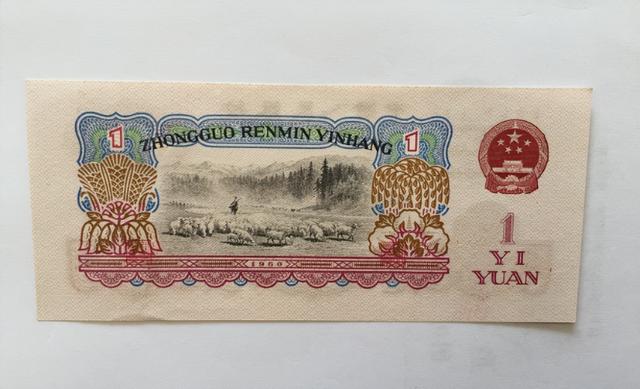

事实上,尽管1分面额极低,但早期版本(尤其是1953、1980年版)的1分纸币因为发行量大、使用频繁,导致存世好品极少。而同时,由于人们普遍对小面额币重视不够,错版币更是“误放误丢”的重灾区。

尤其是这种严重漏印的情况,在人工检验为主的年代,很可能被误当作残次品流出或直接作废,真正能保存下来的,少之又少。

所以,这并不是“面额小就不值钱”,而是“被低估的东西才有空间”。正是因为不被重视,才形成了今天这种错版币的极致稀缺性。

白纸+罗马号:错得彻底,贵得彻底

白纸+罗马号:错得彻底,贵得彻底从图像来看,这张漏印的1分纸币正面几乎“空无一物”——没有毛主席头像、没有“中华人民共和国”字样、没有面额数字……只剩下一串印在底部的罗马字母编号。

这种“极端错版”其实远比普通的折白、偏印、重影等更为稀缺。因为它代表的不是一处小偏差,而是整道印刷工序“完全漏印”的结果,是所有错版币中难度最高、出现概率最低的一种。

如果说“偏印错位”是常规错版,那这类“白纸错版”几乎就是错版中的“王者”。

更重要的是,这张纸币并不是人为擦除图案后形成的伪品,而是经权威评级机构确认的原厂印刷错误。这也是它能在拍卖会上拍出17250元高价的核心支撑。

看似瑕疵,其实是价值密码

看似瑕疵,其实是价值密码许多初级收藏者在看到一张印刷异常的纸币时,往往会下意识认为:“这张纸破了、脏了、印歪了,是废品。”殊不知,有时候这些所谓的“瑕疵”,恰恰是隐藏的“价值密码”。

在收藏界,“完美”固然重要,但“稀缺”才是王道。而错版币的魅力就在于——它不是人为设计的特殊版本,而是生产流程中因极端偶发因素而诞生的“孤例”。

也正因如此,判断一张错版币是否有价值,关键不是你喜不喜欢它的外观,而是看它是否具备以下几个要素:

错误程度明显且不可复制:如整面漏印、号码缺失、图案偏移等;

来源清晰、真伪可查:是否经过评级机构认证或专业拍卖流通;

存世极少、识别容易:一眼能看出异样,具备视觉冲击力和传播性。

这张“白纸”1分币,正好同时具备以上三项,加上流通时间久远、面额低被忽视,构成了其不可复制的高价值。

说不定,这样的故事也曾发生在你身上。或许你在翻找旧物时,发现一张图案不完整的旧纸币,觉得没什么用,随手一丢。又或者你小时候曾拿到过一张“图案歪了”的一分纸,觉得“印坏了”,便当废纸处理……

但如果你知道,今天有一张“几乎空白”的1分纸币能卖出1.7万多元,你还会这样做吗?

我们不是说每一张错版币都值钱,但我们想说的是:真正的价值,往往藏在不被注意的细节里。