在阅读此文前,为了方便您进行讨论和分享,麻烦您点击一下“关注”,可以给您带来不一样的参与感,感谢您的支持。

声明:本文内容均是根据权威资料,结合个人观点撰写的原创内容,文未已标注文献来源及截图,请知悉。[送心]

【前言】

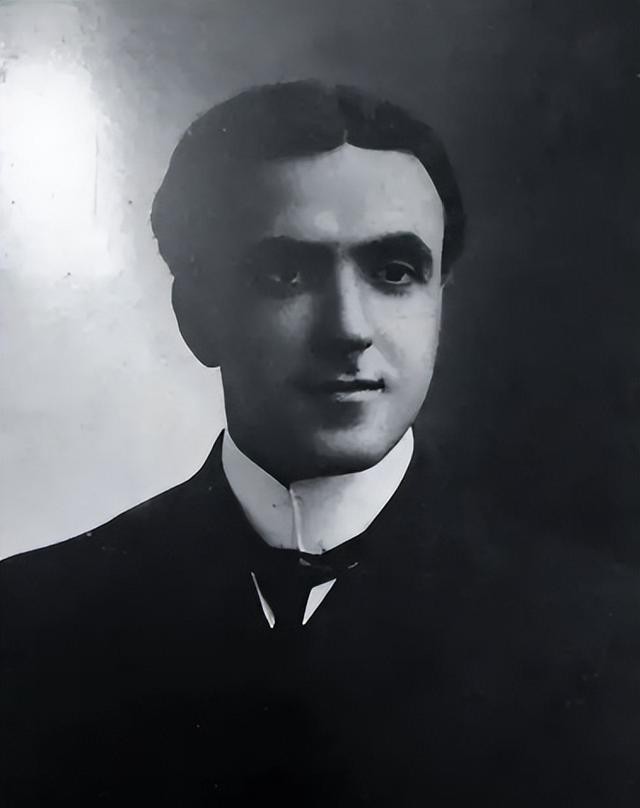

从清朝的贵族血统,到美国陆军的少将,这样的跨越在历史上并不常见,傅履仁,这位第一位华裔美军少将,曾经在美军服役长达33年。

他的身份既复杂又特殊,既是美国军队的高层将领,又是中华文化的传承者,傅履仁的传奇一生,不仅仅是个人成就的展现,更是两国之间文化、政治、经济互动的缩影。

他为何会选择为美国效力?为何又在退役后,毅然决然成为两国友好的桥梁?

【满洲贵族的转折】

傅履仁的家族背景为他的一生奠定了复杂的基础,傅履仁原本姓富察,属于满洲正红旗,是清朝的贵族之一。

他家的历史可以追溯到清朝时期,他们在社会中拥有不小的影响力,甚至傅履仁的曾祖父富察倭和曾担任过山海关总兵。

倭和的军事成就不可小觑,作为清朝的重要军事领导人之一,他在保卫山海关及镇压外敌入侵方面发挥了关键作用,随着清朝的灭亡,傅家的辉煌逐渐褪色。

他的父亲傅泾波,是家族历史的一个转折点,作为家族的第三代,傅泾波没有继续承袭父辈的传统,他选择了与西方接轨。

傅泾波信仰天主教,并成为了美国传教士司徒雷登的私人秘书,这使傅泾波在满洲贵族中成为异类,也决定了傅家与西方的紧密联系。

他的这一决定,标志着傅家进入了新的时代,从传统的满洲贵族转向了与西方文化的深度融合,傅履仁的成长环境也因此与传统的清朝贵族背景产生了巨大差异。

傅履仁的父亲在与西方世界建立联系后,家庭的生活方式发生了改变,傅泾波让家族成员接触西方文化,还将傅履仁送到美国学习。

他的成长环境充满了变革的气息,传统的满洲贵族身份与西方的新思想不断冲击着他,他的生活轨迹从小就被这种文化冲突所塑造,这对他后来的选择产生了深远的影响。

身处两种截然不同的文化背景中,傅履仁继承了满洲贵族的优越感,也受到了西方思想的深刻影响,他为何要放弃家族的传统,选择完全不同的道路?

【从中国到美国的身份认同】

1949年,随着新中国的成立,傅履仁的家族决定离开中国,迁往香港,最终定居美国。

随之,傅履仁的个人身份认同也发生了剧变,他要面对家庭与祖国之间的情感冲突,还要应对作为移民的内心挣扎。

最初,傅履仁在美国几乎完全陌生,他的英语几乎为零,文化的差异让他倍感孤立,他被送到纽约的一所私立学校寄宿,身边是形形色色的美国孩子。

对于一个来自中国、没有接触过西方生活的少年来说,这无疑是一场极为艰难的适应过程。

尽管傅履仁从小就被教育要具备开放的心态,但置身于完全不同的文化环境,他依然无法避免感受到身份上的强烈冲突。

他既不能完全融入美国社会,又始终不愿完全放弃自己作为中国人、满洲贵族的身份。

父亲傅泾波曾经在移民美国后为他铺就了一条尽可能融入美国社会的道路,傅泾波的西化观念和对基督教的信仰,曾深深影响了傅履仁。

尽管他在一个相对开明的家庭环境中长大,傅履仁心底的中国情感始终没有改变,随着在美国生活逐渐稳定,他对自己身份的认同开始出现了更深的反思。

即使傅履仁从父亲那里继承了与西方的深厚联系,但他从未完全放弃过对自己祖国的认同,面对父亲的期望和西方社会的吸引力,傅履仁内心的矛盾逐渐加剧。

他感到自己被两种文化“拉扯”,这种情感上的挣扎,正是他选择为美国效力并融入美国社会的根本原因。

虽然傅履仁的家族在移民后的生活相对顺利,但他并没有顺从父亲的要求,去从事那些更为安稳的职业。

父亲一直希望他能够在美国做一名律师,继续家族的事业,而傅履仁却选择了一条截然不同的道路。

他对军队产生了浓厚的兴趣,这与他对西方文化的深度融合以及对自身身份认同的探索有着直接关系,傅履仁为什么会决定走向军旅,而非选择安稳的律师职业?

【从军法官到美军少将】

傅履仁在大学毕业后,曾梦想成为一名外交官,移民身份的限制使得他无法进入这一领域,外交官梦破灭后,傅履仁选择了法律这一职业。

他在华盛顿大学法学院深造,毕业后成为一名律师,这本应是他职业生涯的起点,但命运却再次给了他一次意外的转折。

1960年,傅履仁收到了美国陆军的兵役通知,这个通知彻底改变了他的人生轨迹,当时,正值美国军队需要大量专业人才,傅履仁的法律背景反而成为了他的优势。

他毅然决定参军,尽管父亲傅泾波强烈反对,认为军人职业并不适合自己儿子,这种不满甚至让父子俩的关系陷入了冷战。

傅泾波希望自己的儿子能安稳地做一名律师,而非为一个陌生的国家效力,但傅履仁仍选择加入美国陆军,并成为了一名军法官。

刚开始的军旅生活并不像他预期的那样充满战火与危险,反而是一种相对安逸的状态,傅履仁被分配到军法署,专门为士兵提供法律服务。

与其他新兵不同,他不需要接受艰苦的训练,也没有被派往危险的前线,军中的这种生活,让他逐渐喜欢上了军队的纪律与秩序,甚至让他产生了继续留在军队的念头。

虽然傅履仁的选择当时让父亲非常不满,但这一决定却成为了他职业生涯的转折点,后来,傅履仁在军中的表现越来越出色,逐步获得了军队的认可。

他的法律专业背景使他在军法系统中逐步晋升,并且在军中的影响力不断扩大。

在服役的过程中,他接触了各种不同的任务与挑战,这锻炼了他的专业能力,也让他逐渐意识到,军队将是他一生的事业。

在美国陆军,他不仅成为了军法官,还担任了多个关键职务,这让他积累了丰富的管理经验,还使得他在军队中脱颖而出。

1984年,傅履仁晋升为准将,成为美国陆军历史上第一位华裔将军,对于一个华裔移民来说,能够在美国军队中获得如此高的职位,堪称一种突破与荣耀。

傅履仁打破了种族和文化的壁垒,也证明了自己在美国社会中不可忽视的地位,他的成功不仅是个人努力的结果,也是对他多年在美国生活和奋斗的回报。

而在这一过程中,傅履仁也越发意识到,作为一名华裔,他的身份是一种文化的象征,也是一种力量的体现。

在1989年,傅履仁最终晋升为少将,这不仅是他个人事业的高峰,也为华裔在美国军队中的地位奠定了基础。

傅履仁的故事,证明了个人的努力和能力可以突破一切身份的限制,成就不一样的传奇,退役后的傅履仁,为什么没有选择过上平静的生活,而是继续推动中美之间的交流?

【跨越两国的桥梁】

退役后的傅履仁并没有选择过上平静的生活,反而进入了更为复杂的领域,推动中美之间的文化、经济交流。

他的军旅生涯虽然已经走到了巅峰,但傅履仁并没有就此停下脚步,退役后,他分别担任了麦道公司和波音公司等企业的高层职位。

这些职位让他在商业领域打下了深厚的基础,也为他以后在中美之间架起桥梁提供了平台。

在商业界,傅履仁推动了两国之间的贸易合作,还通过自己的影响力,积极促进了中美文化的交流。

他并非单纯地做一个商人,而是充当了两国文化沟通的桥梁,他参与了经济活动,也参与了中美之间的文化对话。

作为“百人会”会长,傅履仁走访了两国的政府官员和企业领袖,推动了无数商业合作和文化交流的项目。

傅履仁还亲手将司徒雷登的骨灰带回杭州,完成了这位美国驻华大使的遗愿,司徒雷登在中国的影响深远,特别是在民国初期,他对中美关系的建立发挥了重要作用。

他在2008年完成这一历史性任务,是对司徒雷登的一种缅怀,更是对两国历史的尊重。

傅履仁作为一名华裔美国人,通过这次举动,体现了个人的情感,也表达了他对中美友谊的深厚感情。

通过他的努力,中美关系进入了一个新的阶段,在他的推动下,双方在多个领域加强了合作。

傅履仁在两国政府和商界之间的桥梁作用,无疑让他成为那个时代的中美友谊的见证者与推动者。

无论是在商界,还是在文化交流中,他的努力都为两国带来了更多的理解与合作。

在傅履仁看来,两国的未来紧密相连,而中美关系的进一步发展,取决于每一个有远见的推动者。

他的行动和思想为后来的中美互动提供了宝贵的经验,也为全球化背景下的国际关系提供了有益的启示。

【结语】

傅履仁作为第一位华人美军少将,他为美国军队和中美友谊做出了巨大贡献,跨越了不同的文化与国界。

身份并不是束缚,而是不断超越自我动力,在全球化日益加深的今天,傅履仁的跨国人生仍然是我们理解多元文化、包容并蓄的重要典范。

【参考文献】

中国新闻网2006-12-08发布的《美首位华裔将军傅履仁:穿梭中美促进相互理解》