文/梅花村人

世事桑苍,人间转换。

妈妈她们从枪炮声走来。淮海战役的胜利,引领人民军队走进城市。妈妈参与了接管地处苏鲁豫皖边中心城市徐州的工作,担任一个区的妇女主任,热火朝天地投入到建设新社会的工作。

妈妈。摄于1958年,5月

解放初期,那时的家处在不断迁徙的过程之中,好像永远不会停顿下来。爸爸先从鲁南军区调徐州警备区再调到市委。那时江苏未建省,徐州归山东分局管,相当于三级军区的权限。仅过了年把,爸爸又调到北京,在北京住得时间较长,有四五年,换了三四个住处,先住在中办的大院里,后搬到东四条,最后落脚在那时叫新北京的百万庄。每搬一次家,妈妈都累得喘不过气。

妈妈随着爸爸的调动而调动,四处奔波,操劳家里家外。一个环境刚适应,又一个新去处在等着她。而这一切,均发生在她在连续生育后代的过程中。

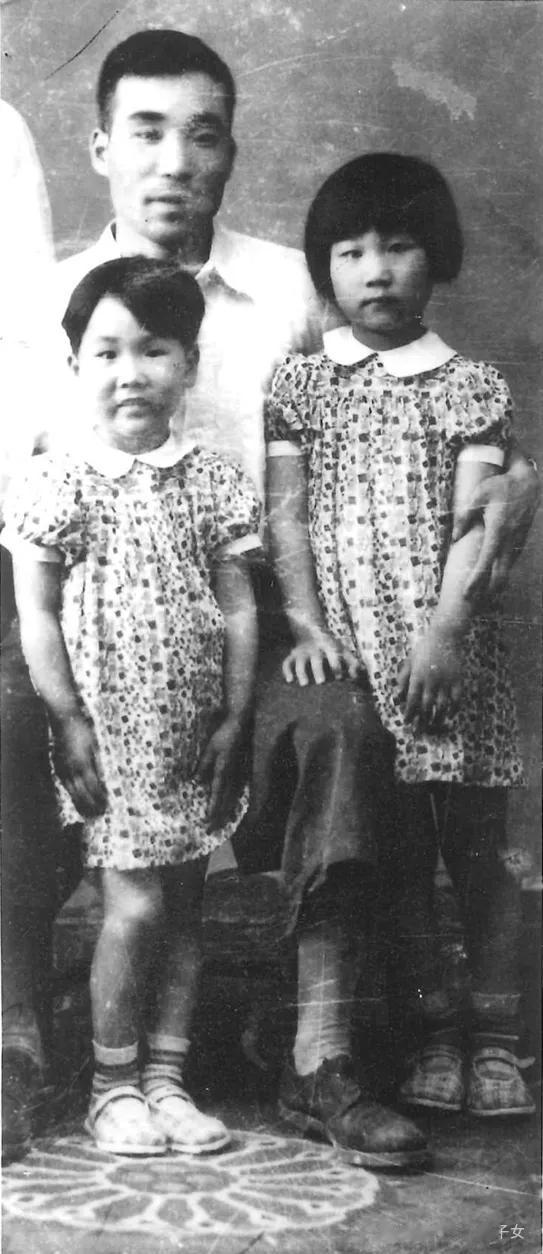

爸爸,及依偎两边者是大姐、二姐。摄于北京,1952年

她在1949年底生下我后,又接连生下三个妹妹,一个弟弟。虽然那时实行供给制,家里还有一个大奶奶(即我未出五服的叔伯奶奶,孤寡)在帮忙,但作为母亲的她,仍然事无巨细地亲力亲为。每天一下班就忙着拾掇家务,缝补浆洗,照料老幼,辛苦异常。

1953年后国家对干部实行薪金制,家里人口多,还有老家的长辈和亲戚需要接济,父母的收入与一般人相比可能不算少,但经济压力还是挺大的。不过,妈妈十分知足,说跟过去比要好多了。她精打细算,省吃俭用,一个子掰成两瓣花,艰难地支撑着这个大家庭。

我的大伯父因为在抗战时期受到伤害,丧失了生育能力,无后,倍感孤独。按家族的传统习俗,可以过继自家兄弟的子女为后嗣。三个爷爷多次提出可让大伯父收养我家一个女孩,这样既被视为理所应当,又可为我们家减少经济负担。但母亲认为,孩子是自己身上的一块肉,既然把你们生下来,我就有把你们抚养成人的责任和义务,便一直未松口。

大奶奶,怀抱着未满周岁的五妹。摄于北京,1953年

妈妈在我长大后常对我说:富有富养,穷有穷养。七个孩子一个样,一个都不能少。解放后我多次到沂蒙山区把你战争失散的大姐找回来是这样,那时老乡不舍得给,费了多大的劲呀,后来不忍心让你伯父收养你的妹妹也是这样。

家在北京四年多,妈妈有三年是在脱产学习中渡过的。组织上把她送进中央直属机关干部文化学校(当时附属于中国人民大学)学习。她小时侯在村里只读过一年私学,参加革命后在根据地的“识字班”里补习过,挺多算又多认了几个字,文化底子薄。

参加革命后,妈妈倍感文化水平低的艰难,这次让她脱产读书,她高兴而激动。当然她也有些顾虑,既怕基础差完不成学习任务,更觉得孩子小,家务重,忙不过来。但她后来想通了,绝不能知难而退。

妈妈珍惜光阴,两头兼顾,不知吃了多少苦头,居然按期三年完成了初高中课程,取得了吴玉章老前辈签发的干部文化学校的毕业证书。妹妹芸芸跟我说,为写悼词她查阅了妈妈的档案,成绩单上清楚地记录着妈妈当年的学习成绩:初、高中结业成绩除一二门是四分外,其它各门都是5分制的满分,还被评为优秀学员。

这可真是个不可思议的成绩呀,之中包含了多少的心血耗费和酸甜苦辣。要知道这对于要抚育七个孩子、其中两个小的正处于哺乳期的母亲意味着什么。

二姐说,妈妈生小弟时,一边坐月子,一边学习,常常在她醒来后,还能看见妈妈在台灯下看书、做作业。

回想这幅图景,真觉得妈妈的不易。哪里是在学习,似乎是在拚命。在她的内心里永远有一股子不听信命运摆布的劲头。

凭着在速成学校打下的底子,妈妈工作起来也有了底气。

妈妈后来在上海、武汉工作时当过710厂(中国无线电产业的母厂,直属四机部管辖的央企)二车间的党支部书记,晚年她曾骄傲地回顾道,在她的任上生产出新中国的第一部坦克和舰艇电台。

1958年家搬到武昌水果湖,妈妈在工业厅科技处(后省机械研究院)任总支书记,她与那些工程师们打成一片,相处很好,叔叔阿姨们常来窜门。那时我小,不知道她们在说些什么,只听到笑声一片。现在想来,她这个“大老粗”在知识分子成堆的地方还能当个家,搞得风生水起,真不知道她有什么凭借。

1961年到广州后,她的工作变动似乎更频繁,懵懂中记得她在区政府,以及市里的检察院、监委干过。虽然她听不大懂粤语,但不妨碍她与同事交流,她似乎如鱼得水,与同事相处密切,还学会了做点粤菜,煲汤、炸煎堆、蒸叉烧包…

“文革”中她也受到了冲击,但由于“官”不大,历史阅历简单明白,很快就被宣布“解放”,被“三结合”了,先后在市里的几所医院、疗养院当过领导。那时我己下乡、入伍,她写信说,现在工作很好,让我放心。

1971年爸爸心脏病复发住院,我回广州探亲。我曾去过她下去工作的市第㐅人民医院。看到这个医院的一大片院区是精神病区,把我吓了一跳。我说,这个地方挺瘆人的。她却说,能让病人恢复理智,让不少家庭解脱痛苦,这不挺有意义的吗?组织上信任我,让我来,我怎能讲什么价钱。现在这所医院已成为华南地区最大的精神病专科医院,也是国家指定的精神病司法鉴定的权威机构。上世纪八十年代我在法院系统工作,曾因办案需要,走访过这家医院,并写过调查报告,才知道这个单位存在的意义和地位。当时这所医院的几个老教授还记得妈妈,都说那个老干部真是个好人,“一打三反”时期保护过不少人。

前排为妈妈、大奶奶和爸爸,后排站立者为我和弟妹们。摄于武昌,1974年

七十年代中期,妈妈好象还到龙洞的干部疗养院工作过一段时期。

“文革”后期,云水翻腾,世态炎凉。爸爸还有想干点实际工作的念头,便请调回到武汉,怎奈病体缠身,一镢不振,难以坚持工作。

妈妈又一次回来武汉,她知道那个时候乱,就在家等待分配工作,把主要精力放在照料父亲的生活上,直至八十年代中期才办理了离体手续。

妈妈性格平和,遇事不慌,知天达命,随遇而安。她无奢求,干实事,不攀比,有修养,永远是我们做人处事的榜样。

2025年3月25日 写于广州东山献给清明

作者