上世纪八十年代末九十年代初的河间农村,虽物资匮乏,却困不住孩子们的天真烂漫。在这片土地上,童年的快乐如同野草般倔强生长,自有一番质朴的童趣。

水果零食稀缺,四季轮回皆是盛宴:春日里,榆钱串串,槐花簇簇,地里的"甜么根"和"地黄妈妈嘬"是天然的糖果;盛夏时节,井水拔凉过的西瓜沁人心脾;秋风起时,玉米秆当甘蔗嚼,路边的"黏黏团""野茄儿"酸中带甜;寒冬腊月,蜂窝煤炉子摇身一变成了烧烤炉,烤馒头的焦香混着"长果"的酥脆,连粉条都能在炉盖上开出白胖的花。那时的玩具更是就地取材五花八门,大人们随手在腕上画块表,孩子便举着胳膊高喊着报时;捉只蜻蜓系根线,看它扑棱棱地画圈;一块泥巴能捏出万千世界。

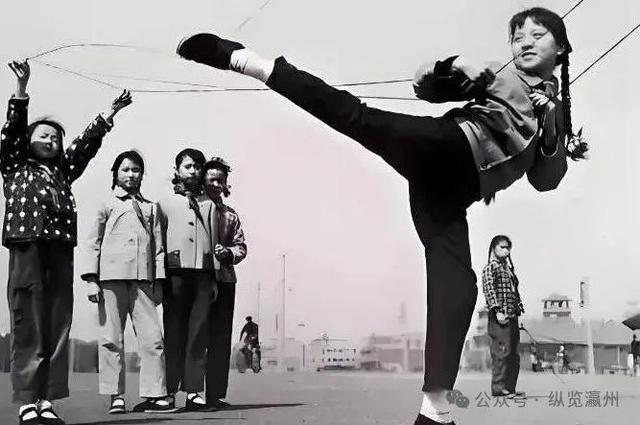

上学的小孩子在地上划格子,这种游戏叫“跳房子”,用老师讲台上拿来粉笔在上学路的墙上写字,画画,算算术。还有调皮孩子,跟谁斗气了,就在墙上写骂人的话,被骂者也用同样的方式怼回去。跳房子、跳皮筋、打弹弓、抽陀螺……这些简单的游戏里,藏着最纯粹的快乐。

如今孩子们的玩具堆积如山,指尖在电子屏幕上飞舞。平板电脑,手机游戏都走入了孩子生活。但是他们真的比我们那个年代的童年更快乐,更有童趣吗?那些沾着泥土的欢笑,那些为一只蚂蚱雀跃的午后,那些在墙上写写画画的童真,真的能被琳琅满目的商品替代吗?当物质不再匮乏,我们是否也在不经意间,弄丢了那份简单却饱满的快乐?