1967年的一个夏日中午,年近七旬的李立三缓慢地走向食堂。

他,这位曾经位高权重、参与成立新中国的政治局常委,如今却被打成“叛党分子”,被迫背负莫须有的罪名。

他回到简陋的住处,又一次点燃香烟,将浓烈的烟雾一口口吞咽下去。

桌上放着一封写给毛主席的绝笔信,为什么忠诚的革命者会在暮年承受这样的羞辱?为什么他的信仰和牺牲会被如此践踏?

直至最后,他打开一瓶从外买来的安眠药,吞下去时难掩满眼的绝望。

他的一生究竟经历了怎样的起伏,最终为何陷入这般悲凉的结局?

从五四运动到赴法追寻真理

从五四运动到赴法追寻真理1919年,五四运动的爆发仿佛一道惊雷,横扫了中国大地。

这场以反对帝国主义和封建主义为主题的伟大爱国运动,让年仅20岁的李立三感受到了思想解放的力量。

他开始刻苦钻研各种进步书籍,并日益渴望追寻救国真理,为国家寻找新的出路。

也是在这一年,受国内外思想潮流的感召,李立三得知一项由蔡元培、吴玉章等人推动的“勤工俭学”计划。正是这一计划改变了他的命运。

李立三抱着“舍身求真”的决心,毅然告别了家人与故土,加入了这场赴法勤工俭学的潮流。

1920年,李立三漂洋过海,终于抵达法国。

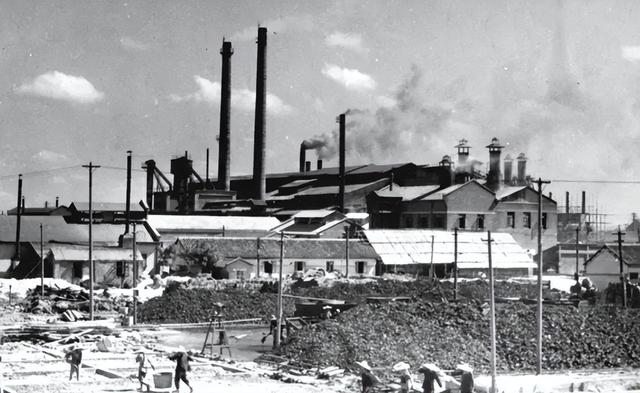

初到法国,李立三的生活极为艰难。他每天清晨便赶往钢铁厂,与当地工人们一起进行繁重的体力劳动。

李立三并没有被压垮。在车间的劳作间隙,他主动与法国工人交流,了解工人们的生活状况和资本家对他们的盘剥。

工作之余,李立三始终没有放弃学习马克思主义理论。

他利用每一个休息的夜晚,翻阅《共产党宣言》等理论著作,并积极参与中国留学生中的理论学习讨论会。

他逐渐认识到,马列主义所强调的阶级斗争、无产阶级革命等思想,正是中国社会变革所需要的真理。

1920年末,李立三更是投身到工人运动中。

他与华工和留学生们共同组织罢工,抗议恶劣的工作条件和工资微薄的现状。

正是在这些斗争中,他看到了工人阶级潜在的力量,以及马克思主义在改造社会中的巨大可能性。

旅法期间,李立三并未满足于个人学习和思想上的进步,而是积极投身于侨居地的革命活动。

1921年,在赵世炎、周恩来等中国进步青年共同努力下,李立三参与发起了“劳动学会”。

他们利用华工的工作休息时间,通过小范围的演讲和讨论,向他们宣传马克思主义的基本原理,讲述无产阶级革命的必要性和工人团结的重要性。

他经常穿梭于车间和宿舍之间,组织工人们召开读书会和座谈会。

为了打消工人的疑虑,他还用自己在钢铁厂工作的亲身经历,生动阐释资本剥削的残酷性和无产阶级革命的历史使命。

李立三的行动很快引起了法国当局的注意。

1921年10月,法国警方因劳动学会的活动和李立三的理论宣传而视他为危险人物。他被拘捕审查,并最终以“危害社会秩序”的罪名被迫遣送回国。

在回国途中,他已决心将自己在旅法期间学到的马克思主义理论和斗争经验带回中国,融入到国内革命斗争中。

12月,刚刚踏上海岸的年轻李立三便直奔上海,加入了不久前成立的中国共产党,。

“立三路线”的错误与转变

“立三路线”的错误与转变1928年,中国大地的战火依旧纷飞,国内革命运动在曲折中前行,而中国共产党也正面临前所未有的危机与挑战。

在这样一个关键时刻,党的第六次全国代表大会(即“六大”)在苏联莫斯科召开。

大会的召开,旨在总结大革命失败后的经验教训,分析当前中国的社会状况,重新确定党的革命路线和方针。

在莫斯科,李立三与来自全国各地的党代表齐聚一堂,共同商讨中国革命的发展方向。

在这次意义深远的六大上,李立三当选为中央委员,接着在随后的六届一中全会上,他继续被推选为中央政治局候补委员,很快,又升任为正式政治局委员及常委,成为党的核心领导层成员之一。

同时,他被任命为中央宣传部部长,负责党的意识形态宣传与教育党建工作。

1929年,国内外革命形势愈加复杂。共产党这艘年轻的革命航船面临着风浪的考验。

在党的实际工作中,无论基层还是高层,因大革命失败的创伤及对未来斗争的期望,党组织内部产生了急于求成的思潮。

这种思潮,很大程度上受到了共产国际“左”倾指导思想的影响。

李立三,这位理论功底扎实、充满干劲的年轻常委,也随着局势变化,逐步形成了一系列“左”倾的革命主张,这些主张后来被称为“立三路线”,成为党史中的重要一页。

所谓“立三路线”,其核心在于对形势的严重误判。

他错误地认为,中国革命已进入高潮,武装斗争可以迅速推进。

为了实现这一目标,他提出了两个具体主张:第一,以武汉为中心,掀起各大城市的武装起义;第二,集中全国红军力量,直接攻打中心城市。这一方针,忽视了中国当时实际的经济基础、群众动员程度以及红军的战略发展条件,更无视当时敌我力量对比悬殊的客观现实。

在决策推行过程中,李立三的错误主张对党的基层工作造成了很大的损害。

由于盲动冒险的路线,各地的起义未能成功,而过早的行动使党和红军的力量遭遇严重挫折。

这一时期,中央革命根据地也受到极大的压力,为党的革命事业带来了沉重的损失。

这样的失误并未被忽视。

1930年9月,党的六届三中全会在上海召开,这次会议成为李立三路线的重要转折点。

会议期间,党内的许多领导人,包括瞿秋白、周恩来等同志对“立三路线”提出严肃批评。

周恩来秉持同志间的坦率态度,指出李立三高估形势的乐观判断实际来源于急功近利的思想。

同时,会议在总结教训的同时,并未放弃对李立三的教育。

经过全会讨论,与会同志一致认为,党内需要统一认识,避免“大跃进式”的冒进错误。

面对党内同志的意见和事实教训,李立三痛定思痛。

他在全会上诚恳地承认了自己的错误,并进行了自我批评。

他在发言中表态:“这样的错误是不应该犯的,我负有不可推卸的责任。”

反思之后,李立三愿意服从党的安排,主动退出中央领导岗位。会后,按照共产国际的建议,李立三被派往苏联继续学习和工作。

从莫斯科归来贡献新中国

从莫斯科归来贡献新中国1937年,全国抗日战争全面爆发,此时的李立三正在苏联,一边学习革命理论,一边从事国际共产党提供的工作任务。

得知日本全面侵华的消息后,作为一名长期投身中国革命事业的老党员,李立三迫切希望能回到祖国加入抗日洪流,用自己的经验和力量支援前线。

也正是在这一段时期,他数次向党组织递交请求报告,希望能返回中国。

由于国际局势的复杂性、抗日战争初期中共的战略布置以及他的个人历史,李立三的请求一再被推迟,他被要求继续留在苏联工作和学习。

这段时间,李立三的耐心与忠诚经受了严峻考验——他没有消极懈怠,而是始终以共产国际的工作任务和学习要求为重。

抗战胜利后,1946年初,李立三终于获得批准回国。此时,他已阔别祖国近15年。

当他踏上祖国的土地时,目睹战后的破败景象,更加坚定了自己的信念:只有通过社会主义革命,才能帮助中国摆脱贫弱的命运。

1949年,随着三大战役的胜利和国民党政权的崩溃,中国革命迎来了最后的胜利曙光。

新中国成立的筹备工作全面展开,作为资深的共产党员,李立三被任命为新政协筹备委员会常委。参与这一关键历史任务,他倾注了满腔热忱。

针对新中国的政权构建、内政部署以及外交蓝图,他夜以继日地参加文件的起草,组织会议的筹备,并与其他党内领导人共同探讨新中国的治理方针。

蒙冤与迟来的平反

蒙冤与迟来的平反新中国成立后的政治环境在很长时间里风云变幻,一些党内元老和早期革命者因为历史原因受到不公正对待。

作为曾经在“立三路线”中犯过严重错误的李立三,在新时期的复杂局势下再度被错误对待。

1967年,李立三因早年的“错误”历史受到诬陷和审查,被打成“叛党分子”。

审查过程冷峻而苛刻,他被长时间隔绝审查,连生活的最基本自由都被剥夺。

他反复思索着自己的一生,难以理解为何一名忠诚的共产党人却在晚年遭到如此命运。

为了缓解痛苦,他频繁吸烟、失眠,精神状态日益恶化。

最终,在无法忍受的精神重压下,他选择了自我了结的方式。

1967年的一天中午,在简陋的住所里,李立三服下安眠药,并用颤抖的手将一封绝命书留给毛主席,静静结束了自己的生命。

因当时的“政治问题”,组织直接将李立三的遗体改名为“李明”,草草送至火葬场进行火化。

更令人唏嘘的是,火化后他的骨灰并未受到妥善保存,而是被随意丢弃,至今下落不明。

长达13年的时间里,他的冤屈无人平反,他的贡献无人提及。但历史终究会正视真相。

1980年,党中央重新审视李立三的历史,彻底推翻了对他的所有错误指控,宣布他为党和革命作出了不可替代的贡献。

参考资料:[1]贺一峰.李立三工人运动思想的理论来源与生动实践初探[J].湖北理工学院学报(人文社会科学版),2024,41(5):7-14