你是否还记得童年记忆中那些充满未来感的日本机器人动画?

从铁臂阿童木到高达,它们承载着我们对科技的无限遐想。

现实却与想象大相径庭。

曾经在人形机器人领域独领风骚的日本,如今却逐渐淡出人们的视野。

这究竟是怎么回事呢?

让我们一起回顾日本人形机器人的发展历程,探寻其兴衰背后的原因。

日本的人形机器人并非诞生于20世纪。

早在18世纪的江户时代,一种名为“卡拉库里”的机械木偶便已出现。

这些木偶由精巧的发条装置驱动,能够完成简单的动作,例如奉茶、表演或参与宗教仪式。

卡拉库里木偶的出现,展现了日本人对机械和自动化的早期探索,也为后来人形机器人的发展奠定了基础。

20世纪是日本人形机器人蓬勃发展的时期。

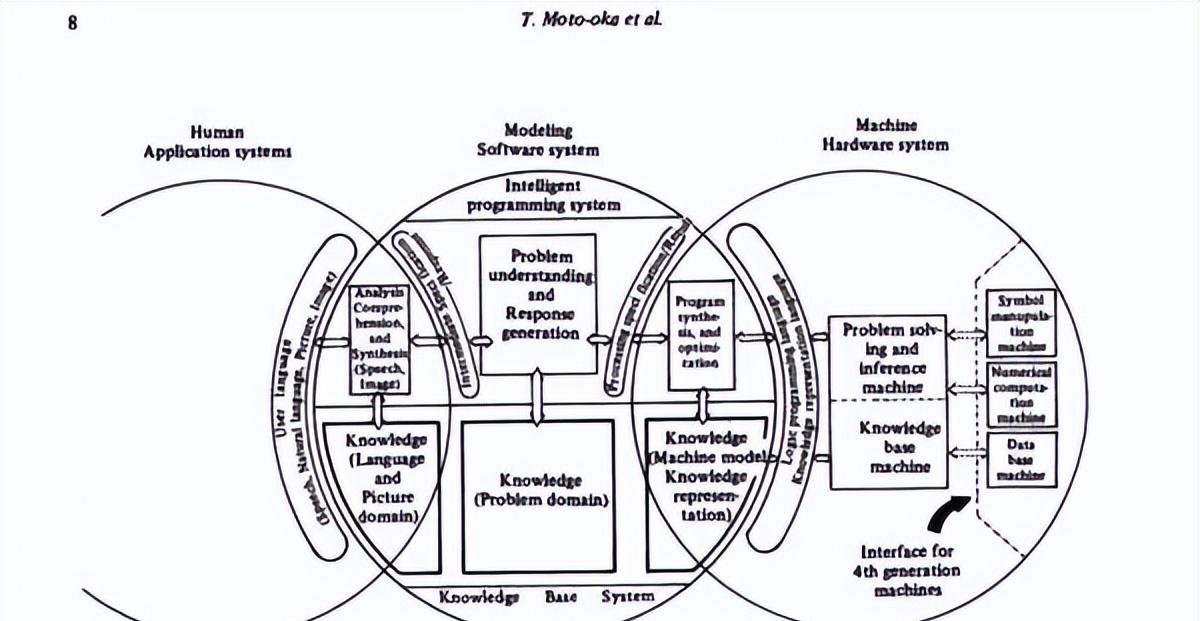

70年代,日本政府将机器人技术列为重点扶持领域,推动了人形机器人研究的兴起。

早稻田大学于1973年研制出WABOT-1,这是世界上第一个能够自主行动的人形机器人。

虽然步履蹒跚,但WABOT-1的出现具有里程碑式的意义,标志着人形机器人技术迈出了关键一步。

日本文化对人形机器人的发展也起到了推波助澜的作用。

从《哆啦A梦》到《高达》,众多经典动漫作品塑造了日本人对机器人的独特情感。

甚至在宗教领域,也出现了将机器人与佛性联系起来的观点。

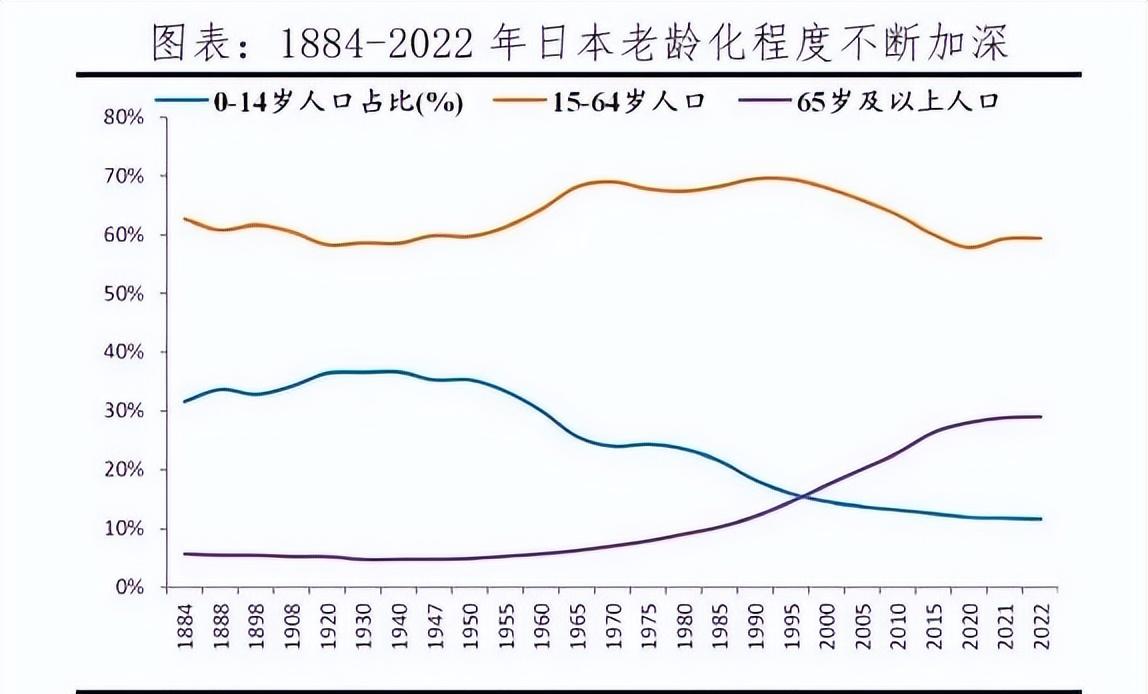

此外,日本日益严峻的老龄化问题也促使了服务型机器人的研发。

2005年,国立科学博物馆发布报告,指出服务机器人将深刻改变未来人类社会形态。

在这样的背景下,日本企业也积极投身于人形机器人研发。

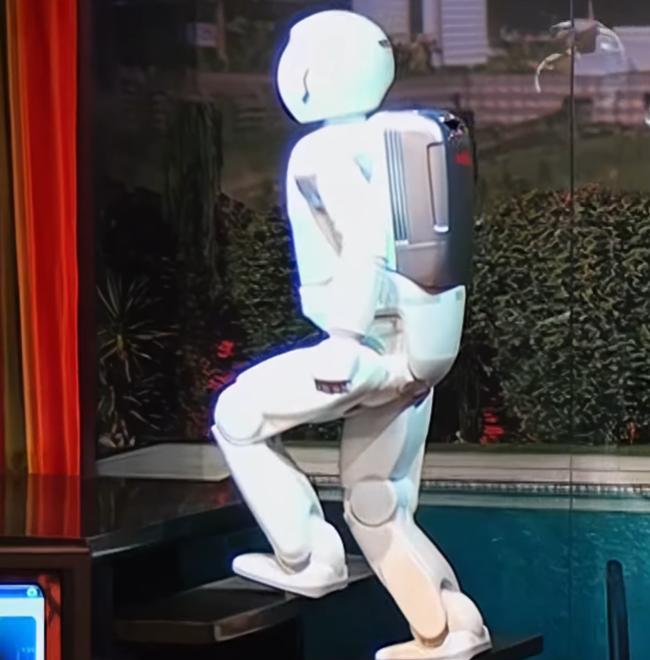

本田公司于2000年推出的ASIMO,更是惊艳了世界。

它能够流畅地行走、跳舞、上楼梯,展现了当时人形机器人技术的最高水平。

在随后的十几年里,ASIMO一直活跃在国际舞台上,成为日本科技实力的象征。

进入21世纪后,日本的人形机器人产业却逐渐走向衰落。

曾经风光无限的ASIMO于2022年退役,而日本在全球机器人赛道上的存在感也日渐式微。

这其中,软件算法的落后是一个关键因素。

日本企业长期以来“重硬轻软”的文化,导致其在软件和人工智能领域的发展相对滞后。

错失了互联网和人工智能浪潮的日本,在人形机器人领域也逐渐失去了竞争力。

另一个重要原因是政策导向和高昂的研发成本。

日本政府对机器人研发的巨额投入,并没有带来预期的回报。

WABOT-1的造价高达100万美元,却功能有限。

而ASIMO虽然性能出色,但250万美元的售价使其难以商业化。

服务机器人Pepper虽然价格亲民,但功能过于简单,无法满足用户的实际需求。

政府投入与市场需求的脱节,导致了资源的浪费和研发方向的迷失。

此外,日本经济泡沫的破裂也对人形机器人产业造成了冲击。

企业纷纷削减研发投入,转向更加务实的领域。

曾经备受瞩目的人形机器人项目,也逐渐被搁置。

尽管在人形机器人领域遭遇挫折,但日本在工业机器人领域仍然保持着领先地位。

发那科、安川电机等企业在全球工业机器人市场占据重要份额。

这表明日本在机器人硬件方面拥有深厚的技术积累。

如果能够克服软件和人工智能方面的短板,日本仍有望在人形机器人领域重振雄风。

从卡拉库里木偶到ASIMO,日本的人形机器人发展历程充满了希望与挑战。

在科技浪潮的冲击下,日本能否再次抓住机遇,续写曾经的辉煌?

这既取决于技术的发展,也取决于对未来方向的抉择。

那么,您认为日本的人形机器人产业还有未来吗?