曾经遥不可及的太空,如今正逐渐向我们敞开大门。

卫星已能像汽车一样在流水线上批量生产,火箭发射也日趋频繁,商业航天正以惊人的速度发展。

在江苏南通的一家智慧工厂里,卫星生产实现了流水线作业,生产周期从过去的60天缩短至5天。

这种效率的提升,得益于科技的进步,也为商业航天的快速发展奠定了基础。

这家企业仅用三年多的时间,就完成了从团队组建到卫星设计、制造、小批量生产及商业订单交付的全过程。

他们研发的卫星已经有两代升空,而第三代“手机直连卫星”——“飞毯卫星”,也正在紧张的研制中。

未来,这款卫星将满足人们通过手机直接连接卫星宽带的需求。

除了卫星制造,火箭发射能力也在不断提升。

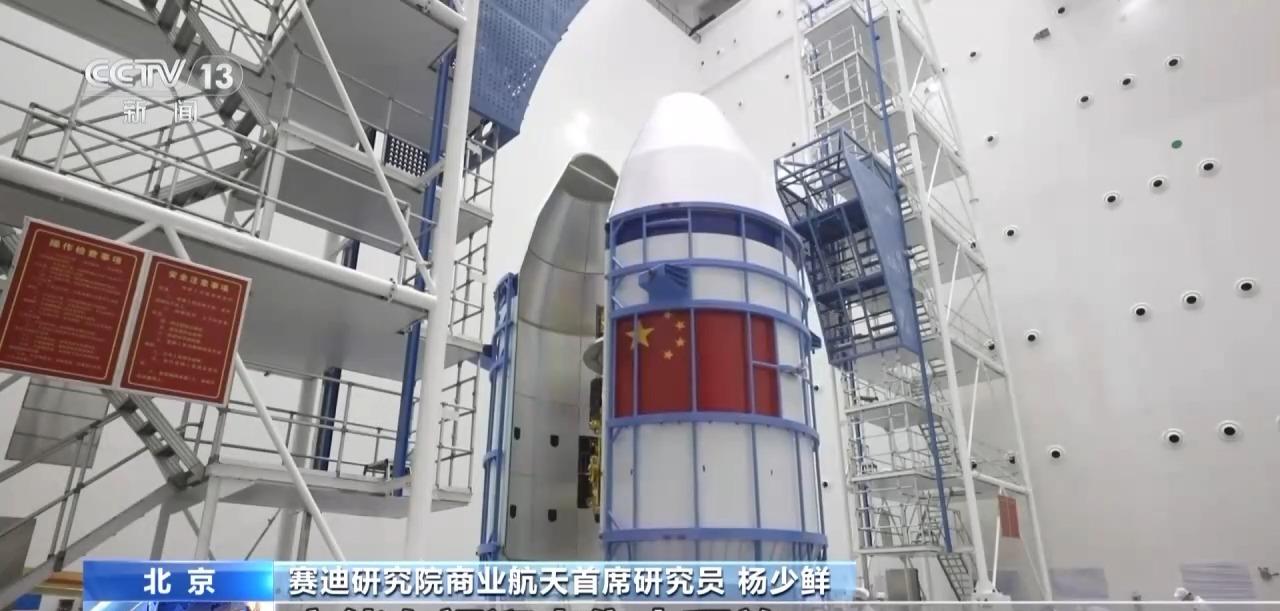

国内首家实现火箭入轨的民营公司——安徽星河动力公司,计划于2025年8月首飞其新研制的“智神星一号”液体运载火箭。

该公司已成功发射18次,将77颗卫星送入太空。

该公司负责人表示,便捷的交通、政府的支持和当地完善的产业链是公司快速发展的重要因素。

安徽池州当地依托20亿元产业基金和极简审批机制,吸引了多家商业航天项目落地,形成了“火箭+卫星+材料”的全产业链生态圈。

目前,该公司正在对“智神星一号”的二子级动力系统进行装备,预计本月底将进行试车验证。

在产业链的支撑下,商业航天企业得以快速发展,并不断推动技术创新。

银河航天已经成功发射8颗高性能低轨宽带通信卫星,并在轨组成了我国首个低轨宽带通信试验网络星座——“小蜘蛛网”。

这标志着我国在低轨卫星星座建设方面取得了重要进展。

这些低轨卫星星座将有助于解决深海、荒漠、山区等通信欠发达区域的上网通信难题。

随着技术的不断进步,卫星通信服务的需求和应用场景也越来越多。

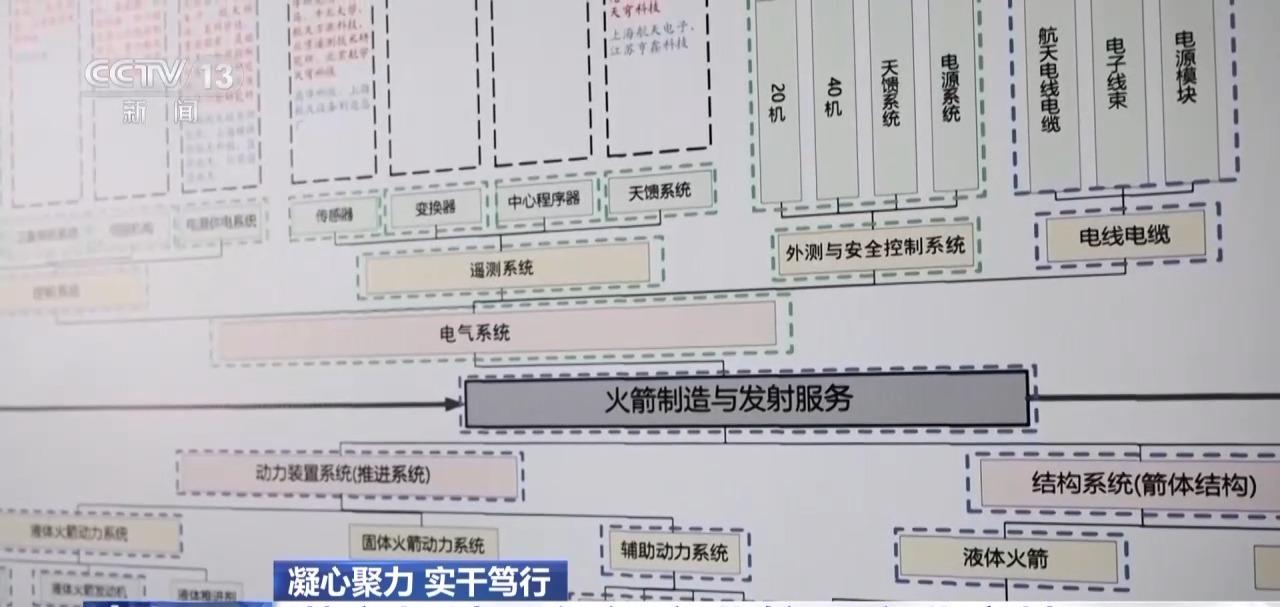

为了更好地发展商业航天产业,安徽池州绘制了安徽省首份市级商业航天产业链图谱,并以此开展链式招商,积极推动低轨通信卫星载荷的研发与制造。

他们的目标是到2027年引进商业航天重点企业35家以上,到2030年引进50家以上,形成年产35发运载火箭和400台卫星核心载荷的生产能力,总体规模达到100亿元以上。

从卫星制造到火箭发射,从测控服务到应用拓展,我国商业航天产业链正迎来历史性发展机遇。

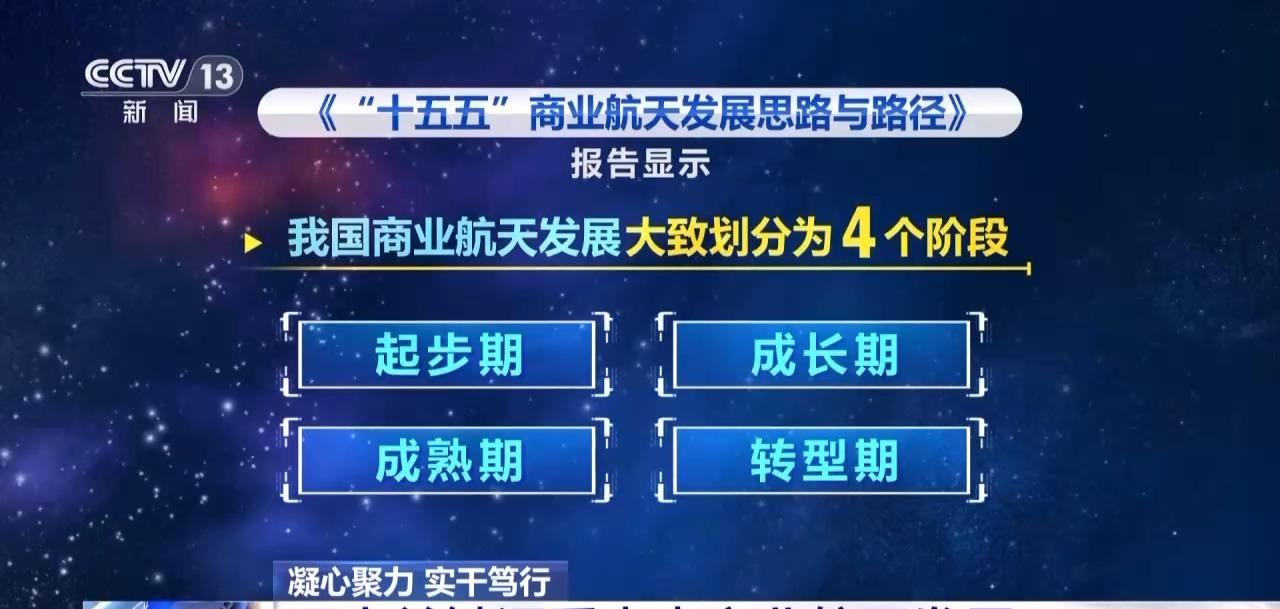

工信部赛迪研究院发布的报告显示,中国商业航天正处于快速健康成长阶段。

专家将我国商业航天发展划分为起步期、成长期、成熟期和转型期四个阶段。

目前,我国商业航天正处于成长期的快速健康成长阶段,“星箭场测用”链条上的企业正逐步从“0到1”的突破走向规模化发展,安全保障高质量发展也成为行业共识。

赛迪研究院的专家认为,安全、创新、产能、成本、效率将是未来商业航天发展的“五大关键词”。

卫星制造将朝着模块化设计、自动化测试、批量化总装的方向发展,火箭发射则朝着可重复、低成本、大运力的方向发展。

随着商业航天技术的不断进步,其应用也日益深入到各行各业。

北斗卫星导航系统为我们提供高精度定位导航服务,通信卫星为我们提供即时通信服务,遥感卫星则为我们提供实时的地球三维实景图。

随着低轨卫星星座的全面建设和卫星数据消费市场的兴起,融合了人工智能、大数据、云计算等前沿科技的空天信息产业正在加速改变着我们的生活。

专家预测,太空旅游和商业探月有望在5-10年内实现政策突破,迈向试验验证或商业运营初期。

商业航天蓬勃发展,太空探索的步伐不断加快,一个充满无限可能的太空时代正向我们走来。

我们是否已准备好迎接这个时代的到来?

未来的太空,又将带给我们怎样的惊喜和挑战?