晚上7点半“音乐剧明星GALA演唱会”开始,林佳5点半就出门了,从家到天桥剧场是步行可以到达的距离,她还是预留了充足的时间,不能冒一点迟到的风险。林佳是刚入坑两年的“音乐剧女孩”,2024年看了38场演出,其中一大半是音乐剧,只要有音乐剧在北京上演,不管是海外名剧还是国内原创,她基本不会错过。今年2月14日刚看过音乐剧《长安十二时辰》的北京首演,第二天就又去通州看《雨中曲》。“必须得去啊,这次《雨中曲》(世界)巡演,全国就这么一站。”林佳对《中国新闻周刊》说。

起源于伦敦西区和百老汇的音乐剧,在中国是完完全全的舶来品,曾经很多年都带着“小众”标签,如今,不但已经有了众多音乐剧迷,也有了自己的音乐剧之都——上海,甚至诞生了“魔都百老汇”。《2024中国音乐剧市场年度报告》显示,2024年1月至10月,全国音乐剧演出场次1.36万场,票房13.96亿元,观众人数582.13万人次,其中,上海音乐剧票房占全国比重的56%。

今年年底,林佳计划专程为音乐剧去一趟上海,因为“大悲”回来了。“大悲”是中国音乐剧迷给经典音乐剧《悲惨世界》起的昵称,正是《悲惨世界》2002年在上海的首次巡演实现了西方经典音乐剧在中国的“破冰”。2025年11月4日至12月28日,对于中国具有特殊意义的《悲惨世界》40周年纪念版世界巡演音乐会将重返上海大剧院。

23年过去了,帷幕开合间,聚光灯下流淌出的早已不仅仅是音乐、舞蹈和戏剧,更是一场跨越世纪的文化迁徙。

2002年,上海街头的音乐剧《悲惨世界》广告。图/中新

“有波音747吗?”

今年3月,资深音乐剧从业者、上海文化广场剧院管理有限公司总经理费元洪刚刚出版了他的第六本音乐剧专著《一听就懂的音乐剧》,当年为《悲惨世界》翻译剧本的时候,他怎么都没想到,音乐剧在中国会有今天这样的市场。那时,作为上海音乐学院音乐学的在读硕士,费元洪对音乐剧的所有认识,基本来自课本和影碟。

这种以歌舞为主要表演特色的戏剧形式已诞生超过一个世纪,它试图进入中国并得到一席之地的尝试,其实远比很多人想象中早。

1987年,《戏剧报》上刊登了一则消息:“美国音乐剧将首次介绍到我国……《乐器推销员》和《异想天开》将由中央歌剧院在北京公演。”这是中国第一次做版权引进的中文版音乐剧。第二年,上海戏剧学院又公演了百老汇经典《窈窕淑女》;1995年,中央戏剧学院也推出《西区故事》六个经典片段。

那个时代,尝试新鲜、追求跃动的氛围似乎涌动在各个角落,文学和艺术家们渴望在短时间内追赶西方,不少院团不满足于演西方名剧,他们在音乐剧的初步探索期试水原创作品,例如沈阳话剧团的《搭错车》,改编自台湾同名电影;其他院团排演的《芳草心》,为20世纪80年代留下了经典流行歌曲《小草》。

在一切处于摸索的阶段,尚无成熟的商业化演出市场,更没有足够多可以自掏腰包购票进场的观众,这些早期作品虽然宝贵,却更像实验室中的艺术标本,没有土壤,无法生根。

但正是早期不计成本的实验,让西方原版音乐剧看到了中国。1994年,制作出品了英文版《悲惨世界》的著名音乐剧制作人卡梅隆·麦金托什派人来到上海,进行了为期一周的前期考察,可惜的是,因为“没有好的市场、剧场和可以一起工作的人”,他的结论是,进入中国市场为时过早。

剧评人杨小乱在做剧场管理时,接手过一些千禧年之前建造的剧院,在他看来,中国很多老式剧院其实相当于礼堂,主要目的是开会、作报告,没有条件承接商业演出,符合商业演出标准的剧院多数在20世纪90年代中后期才开始规划、建立。

1996年,还在施工建设的上海大剧院开始筹划开幕及以后的剧目演出,他们第一次正式向麦金托什公司提出引进《悲惨世界》的邀请。时任艺术总监钱世锦后来在一篇文章里回忆,谈判进行了四年,每一个问题都带来史无前例的挑战。例如,对方提出:“有波音747吗?”因为《悲惨世界》的整个舞台布景、道具、服装、音响及灯光设备,都是按照一架波音747货机的体积来设置和量身定做的。用飞机运送道具,在当时的国内尚无先例,上海的航空公司也没有波音747,后来,通过向中国航空公司租赁飞机和社会招标等方式,才解决了道具运输问题。

2001年,正读硕士的费元洪接到上海大剧院的一项工作任务,为即将登陆上海的《悲惨世界》翻译剧本和歌词。“那时在读书和电视台工作期间,翻译过一些剧本,出于对《悲惨世界》的熟悉和喜欢,我当即答应了下来。”他对《中国新闻周刊》回忆——那天他骑着自行车去上海大剧院接受工作,又一路踩着自行车哼着《悲惨世界》里的经典歌曲回家。

待到剧目上演,翻译费元洪又充当起了现场字幕员:“一直以来,现场舞台演出的字幕都是人工手打出来的,作为字幕员的我,当时就坐在剧场一个昏暗的小角落,隐约意识到,自己正在见证音乐剧的重要时刻。”

2002年6月,作为第一部引进中国大陆的西方经典音乐剧,《悲惨世界》在上海大剧院连演了21场。20多年前,音乐剧在中国还缺乏观众基础,首场演出时,总票房售出率只有30%。但在第一场演出结束后,在那个社交网络还不发达的年代,通过观众之间口耳相传,《悲惨世界》演出即刻成为城中盛事,20多场演出以每天数千张票的速度飞快售罄,费元洪还记得,第21场收官演出一票难求,原价500元的演出票被炒到2500元。这次巡演创下了当时全国商业演出市场的连演场次和票房纪录,开启了中国观众与西方经典音乐剧零距离接触的大门。

那次巡演,展现在中国观众面前的是改版前的原版《悲惨世界》,舞美装置中包含一个直径10米、重量超过4500公斤的大转盘,在极度震撼的《人民之歌》大合唱里,旋转舞台把观众带回到19世纪20年代巴黎街头的血与火中。震撼过几代观众的大转盘设计,在2019年《悲惨世界》改版后不复存在,由此23年前那批观众真正见证了《悲惨世界》最原始的气势恢宏的舞美版本,也亲历了音乐剧在中国的里程碑事件。

2003年,“音乐剧之父”韦伯的《猫》紧随其后来到中国。2004年12月,《剧院魅影》又以百场演出打破了《悲惨世界》21场和《猫》53场的场次总和,平均上座率达到99%,成为当年演出市场的奇迹,很多剧迷至今还记得《剧院魅影》演满百场仍然一票难求的盛况。

连续三年,三部经典音乐剧都取得票房成功,中国音乐剧市场步入第一个成长期,《音乐之声》《狮子王》《妈妈咪呀!》等经典音乐剧纷至沓来,开拓了上海乃至中国观众的视野,也推动着本土音乐剧产业的发展。

“常规的、稳定的受众”

2004年,费元洪硕士毕业,正式进入上海大剧院工作,那时候的大剧院承担了音乐剧在上海的推广和普及工作。他记得2005年《狮子王》上演前夕,为了宣传剧目,大剧院组织走访了上海40多家中小学做宣传、讲座。

2006年7月,上海大剧院,迪士尼英文版音乐剧《狮子王》剧照。图/视觉中国

由于原版音乐剧班底要很长时间才能来一次,那么,中国人是不是可以做自己的音乐剧?与20世纪80年代的院团相比,21世纪初的艺术创作者已经开始明白商业和市场。2004年12月,由张学友担任艺术总监及主演的《雪狼湖》在北京连续演出6个月,2005年4月,三宝担任总导演和作曲的《金沙》在北京保利剧院进行全国首演。

那时还在读书的杨小乱对《雪狼湖》和《金沙》都有印象,如今回头去看这些破过圈的作品,他觉得,在那个还在为音乐剧拓荒的时代,无论张学友还是三宝,都用一己之力带动了音乐剧这个门类的发展,但是也必须承认,“去看这些剧的观众,是冲着张学友、三宝、沙宝亮这些明星,而不是奔着‘音乐剧’这三个字”。

“那个时候,音乐剧的影响力已经很大,上海大街上,音乐剧DVD随处可见。”费元洪说,但是民众对音乐剧的消费意愿和消费能力,相比戏剧大国仍有较大距离。在业界有一种说法,“人均GDP一万美元”是音乐剧产业发展的一个门槛,日语版《猫》诞生的1983年,韩语版《剧院魅影》上演的2001年,日韩两国年人均GDP超过了一万美元。上海和北京分别在2008年、2009年跨入“人均GDP一万美元”大关。

2012年,现在已经是资深音乐剧制作人的巩玥婷刚刚在韩国读完“演出制作与经营”硕士,她从朋友那里听说,韩国CJ集团正在和中国公司合作制作《妈妈咪呀!》中文版。这就是后来被称为“中国音乐剧黄埔军校”的“亚洲联创”——2011年,CJ E&M公演事业部联合中国对外文化集团和上海东方娱乐传媒集团,成立亚洲联创文化发展有限公司,打造了《妈妈咪呀!》《猫》这两部世界顶尖作品的中文版,并成功将韩国本土音乐剧《寻找金钟旭》《小伙子的蔬果店》改编为中文版音乐剧《寻找初恋》和《番茄不简单》,赢得很高市场口碑,更为关键的是,为中国的音乐剧产业培养了一批专业人员。

专业对口、韩语流利的巩玥婷顺利进入亚洲联创,她在韩国留学时,看到过韩国人把自己吸收并改良过的西方音乐剧制作经验,注入韩国本土音乐剧市场,他们做出了非常成功的版权音乐剧韩文版剧目以及原创剧目。而亚洲联创可以把两国的优势融合,探索出更适合中国市场的演出制作方式。

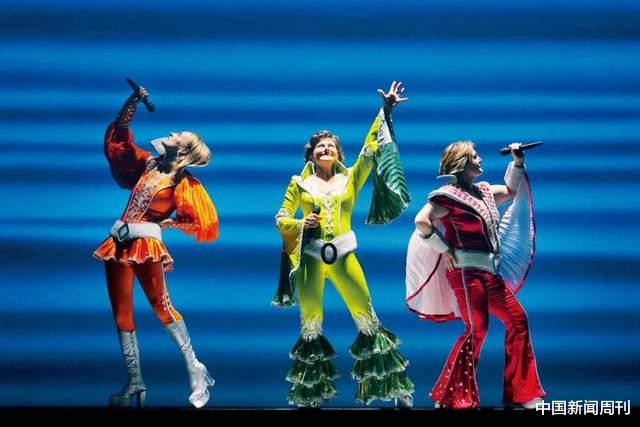

2007年7月,上海大剧院,音乐剧《妈妈咪呀!》 剧照。图/视觉中国

“戏剧制作有个东西叫作bible,是事无巨细的一个完整流程手册,即便是没有做过这个戏的人,看了bible就会知道这个戏是怎么做出来的。跟版权方确定版权交易后,我们会从版权方收到bible。”巩玥婷告诉《中国新闻周刊》。一台大戏,从舞台技术、制作、演员规范到巡演、运营,《妈妈咪呀!》《猫》等名剧的bible几乎成为给当时的音乐剧人指明产业化道路的培训手册,但光“纸上谈兵”远远不够,落实在具体的项目里,如何实践bible里的每一步,是版权方主创和有过这些项目经验的韩国音乐剧人陪伴着亚洲联创的员工完整“走”了一遍。

2011年到2014年,《妈妈咪呀!》中文版第一轮巡演持续了整整3年,希腊小岛的“蓝白热潮”和迪斯科金曲的劲歌热舞席卷了整个中国演出市场,它不但是迄今为止最成功的世界经典音乐剧中文版,也是中文音乐剧的第一品牌,甚至有音乐剧迷将2011年标记为“中文音乐剧元年”。

现在任“一台好戏”副总经理的袁齐当年从法律行业跨行进入音乐剧行业,就与《妈妈咪呀!》和《猫》的中文版引进不无关系:“以前我只是音乐剧爱好者,2011年左右看了《妈妈咪呀!》和《猫》声势浩大的中文版演出后,突然意识到这个东西离我近了,以前总觉得它是个外国人的东西。2012年底正好一家初创民营公司招人,他们也是做海外经典版权引进、中文版制作及运营的,我就转行做了音乐剧。”

中文版音乐剧开始为市场培育稳定的受众群,市场扩大也催促各大城市建立能够承载音乐剧的新型剧场。2013年12月,《剧院魅影》第二次来到上海,2015年下半年,《剧院魅影》又来中国,这次去了广州大剧院和北京天桥艺术中心,各演出两个月。《剧院魅影》是天桥艺术中心2015年开业伊始上演的第一部剧,这直接奠定了“天桥”在北京音乐剧市场的地位。

几乎场场爆满的经典音乐剧让资本和演出商看到了市场潜力。2017年,《保镖》《修女也疯狂》《金牌制作人》《律政俏佳人》《人鬼情未了》《泽西男孩》《魔法坏女巫》《西区故事》等已经受过海外成熟演艺市场锤炼的口碑之作组团进入中国。《我,堂吉诃德》《近乎正常》《音乐之声》《玛蒂尔达》《狮子王》等一批海外作品的中文版也相继推出。

在袁齐看来,正是《妈妈咪呀!》《猫》《我,堂吉诃德》等中文版音乐剧几年间的不断巡演,为市场夯实了基础。如果说21世纪的第二个10年是中国音乐剧的第二个发展周期,那么这也是中文版音乐剧默默发展的10年。

“原版音乐剧巡演周期非常短,基本是对这个剧感兴趣的人,看一波完事了,没多少长尾效应,无法结构性地改变市场。大IP拿过来做成中文版,首先规避了纯原创市场可能不认的风险,然后使用中国演员,可以长时间反复地出现在市场上,喜欢的人很快就能再看第二遍,并且会有自己喜欢的剧目和演员,产生更强黏性,这样才能真正把音乐剧市场做起来,形成常规的、稳定的受众。”袁齐对《中国新闻周刊》说。

比中国更早发展音乐剧的日本和韩国,都是利用大IP的本土化使本国音乐剧市场进入快车道。例如,迪士尼最引以为傲的IP《狮子王》,在日本演出场次最多的为日语版,迄今演出持续超过26年,总计上演突破13000场。

在亚洲联创工作了几年后,随着公司解散,巩玥婷进入了引进且制作《我,堂吉诃德》《音乐之声》等剧的七幕人生,和她一起从亚洲联创走出来的同事多数进入各个剧院担任要职,要么自己创业做音乐剧,他们把从亚洲联创习得的那一套产业模式和工作方式带进了中国音乐剧市场各层级的血脉里。

“魔都百老汇”

2018年,中国音乐剧市场发生了一件大事,不是经典剧目又来巡演,而是一档聚焦音乐剧的综艺节目爆了——湖南卫视的《声入人心》乘上选秀类节目的东风,将人们印象里陌生、高雅的音乐剧以组队竞演的方式拆解开,用单独舞台呈现唱段。在精致妆造和剪辑包装之下,《声入人心》第一季的36位参赛选手成了2019年炙手可热的新星。

“从我入行到2018年,音乐剧市场呈现出每年平稳增长的趋势,但是2018年实现了第一次飞跃,这是爆款大众综艺给整个市场带来的颠覆性变化。”袁齐说。郑云龙、阿云嘎这些在圈内已经颇有名气的演员,终于成为真正的大众明星,不但获得全民认知度,还登上了央视春晚。

尽管综艺节目仅仅呈现出这个剧种的冰山一角,但音乐剧也已经让大众着迷了。节目结束,选手们回到音乐剧领域,将节目的很大一部分受众带进了剧院。阿云嘎、郑云龙参演的剧目一票难求,面对迅速售罄的场场演出,郑云龙在微博感叹:“这一分钟我等了十年。”

大量新观众走进剧场,中国音乐剧进入飞速发展期。根据上海市演出协会统计,2019年全市专业音乐剧场演出752场,同比增长41.1%;迎来观众72万人次,增长48.4%;剧场票房收入达1.4亿元,在11个剧种中排名首位。

为了进一步激活演艺市场,上海在2019年5月出台了《上海市演艺新空间营运标准》,这个政策在推出时并不起眼,却在一年后挽救了濒临破产的音乐剧企业,并意外为中国原创音乐剧的繁荣造就了土壤。

2020年春天,袁齐所在的“一台好戏”面临一个难题——最多撑到6月,再不开工,就活不下去。那年3月开始,演出市场已经逐步恢复,但是剧场的上座率限制在50%以下。“一台好戏”的创始人汉坤仔细研究政策,发现上海的演艺新空间对演出没有限制,而他们刚好在政策刚出台的时候已经在亚洲大厦租了一块场地。为了配合这种前所未有的模式,他们还造了一个新词“环境式驻演音乐剧”,上演他们从韩国引进版权的《阿波罗尼亚》。首演那天,汉坤给演员做演前动员时说:“有可能一场就20个观众,甚至更少,大家也根本不知道咱在干啥,但是无论如何你们都好好演,先演三个月,不行咱就撤。”

没想到的是,《阿波罗尼亚》爆了。2021年底,整个亚洲大厦已经有十几家小剧场。

看到亚洲大厦成功,相隔不远的老牌百货公司上海第一百货也迅速把几个闲置空间租给了小剧场。集群效应显现,吸引来更多同行,很快,人民广场一带的“环人广”小剧场宇宙已见雏形,这里成了剧迷们的“魔都百老汇”。巨大的虹吸效应让北京的音乐剧演员和从业者纷纷南下,“一台好戏”原本驻扎在北京,《阿波罗尼亚》成功后,整个公司搬到了上海。

“太羡慕上海的观众了!去年有‘宝冢OG上海sp演唱会’,今年有原版日语音乐剧《千与千寻》,还有《莫里哀》《长靴皇后》……”音乐剧女孩林佳感慨,在他们剧迷圈里,上海就是中国的音乐剧之都,“前两年‘法罗朱’(法国音乐剧《罗密欧与朱丽叶》)在上海演出,观众直接合唱法语《世界之王》,给我震惊了”。

林佳是比较理性的观众,“考虑到荷包”,尽量在北京看音乐剧,更狂热的粉丝,可以为一个剧奔赴一座城,甚至几乎每个月“入沪”一次。因此产生了一个新词,“入沪连打”——周五下班出发,到了看晚场或午夜场,周六中午、下午、晚上连看三场,周日再看两场,晚上返程。剧迷们观剧日程做得比旅行攻略还细,因为要平衡多个演出剧目、演员阵容、时间,穿插其间的步行时间和吃饭时间也要考虑进去,能看8场,绝不只买7场,甚至为了给粉丝省下去酒店办入住的时间,许多成熟的剧场为他们提供行李寄存服务。

据中国演出行业协会2023年发布的数据,72%的剧场类演出观众年龄为18—34岁,音乐剧25岁以下观众占比最高,达40%,一年内观看4场及以上音乐剧的观众增速最快。

只要不能驻演

再好的剧都是“大篷车”

演艺新空间带动小剧场的繁荣改变了中国音乐剧市场的格局,上海成功后,广州的北京路天河城、成都的春熙路都开始复制上海的小剧场驻演模式。这个模式并非仅仅增加一些剧场,而是解决了一部剧如何才能效益最大化的问题。

“在大剧场,没有哪个戏能像百老汇的剧一样一演20年,这周哪个剧下周哪个剧,人家排好的,谁也没法驻场。那么好,装一次台,拆一次台,拉走到下一个剧场,要多少钱?”袁齐给《中国新闻周刊》解释,只要不能驻演,再好的剧都是“大篷车”。而演艺新空间由剧目出品方和写字楼签约租赁,只要剧有人看,楼不拆,理论上可以演几十年,《阿波罗尼亚》作为亚洲大厦首个环境式驻演音乐剧,迄今已经上演1200多场,成本被时间摊薄。

演员们不再需要综艺助力,小剧场就能积攒大量人气。杨小乱在剧场见过不少音乐剧粉丝,她们常常在出场口等演员,见了面可以签名、聊几句,有些人看一个剧十几次已经是专家级观众,还会跟演员交流专业:“今天××部分的处理下次是不是可以这样……”

“观众看着年轻演员成长,有相互陪伴的感觉。”杨小乱对《中国新闻周刊》说,近距离的观演关系,令观众黏性更大,演员很容易积攒票房号召力和行业口碑,最近5年,活跃在头部剧目的主角,几乎都是在小剧场获得第一波人气,这是从地里长出来的音乐剧明星。

市场氛围和小剧场中更低的试错成本又吸引更多年轻制作人尝试原创音乐剧,2023年,巩玥婷创办自己的公司,一年后她制作的新剧《去你的夏天》登陆亚洲大厦,她把运营整个交给了“一台好戏”。

市场需求火爆,新剧供不应求,也催生了一些泡沫。巩玥婷记得当年在亚洲联创帮迪士尼音乐剧《狮子王》中文版招募演员的时候,遴选三年,每一轮都不低于2000名候选者,经过多轮挑选才有了最终站上舞台的几十个人。现在的市场更加丰富,剧目也多,但在技术、主创、运营等只要能想到的岗位,人才都缺乏,演员更是如此。

音乐剧制作人王林入行已经十几年,他告诉《中国新闻周刊》:“如今一些在台上的演员还不具备专业性,胜任一台戏的能力远远没到,但也能有戏演,甚至有几个粉丝。”他合作过一些曾参与亚洲联创剧目的“老演员”,他们至今还保持着当年习得的教科书般严格的规范,一换上戏服就不再坐,怕戏服起皱,但一部分在入行时就没经过专业团队洗礼的演员,没有这样的意识。有一次,王林和一个演员发了火,因为他在化完装换上戏服戴上麦后,又跑出去买东西。“麦(麦克风)等于一个演员上场的武器,这么轻易地就把‘武器’带出剧场,万一出什么状况影响了麦,上了舞台发不出声音怎么办?”

只要是王林制作的戏,他都发演员手册,上面写了穿戏服不能抽烟、吃饭,不能带麦外出……但并非所有人都具有职业精神。

2019年,在《声入人心》让音乐剧一度出圈时,费元洪就曾理性地对《中国新闻周刊》说,“路还很长”,“不能说音乐剧是红海还是蓝海,因为还不是海,最多算是个湖”。今天,音乐剧市场已经跨入下一个发展维度,他还是没有改变自己的看法,只不过“这个湖变大了,比2019年大了很多”。但是,就算不和百老汇比,相较于东京和首尔,中国音乐剧市场的体量都还小得多。

音乐剧市场的未来,是由创作者、政策制定者和观众等诸多因素共同构建的,每个躬身入局者都有能力维系当下的繁荣,众人才能一起,走得更远。

(林佳、王林为化名)

发于2025.4.21总第1184期《中国新闻周刊》杂志

杂志标题:当音乐剧来到中国

记者:李静

编辑:杨时旸