在古代,宰相一人之下,万人之上,是辅佐社稷的重臣。宰相一词缘起商周,商朝管理家务和奴隶的官职被称为宰,属于家臣。相出现于周朝,指辅佐君主处理政事的人,为百官之长。到了战国时期,宰相开始连用,但并非是实际官职,而是辅政重臣的通称,秦国的左右丞相、楚国的令尹、魏国的相邦、齐国的相都被称为宰相。

在之后的历史中,只有辽朝将宰相设置为正式官名,在其他时期宰相仍旧作为辅政重臣的通称。秦始皇时设立丞相、汉朝有三公,魏晋南北朝时期三省长官(中书省、门下省、尚书省)逐渐掌握实权,取代了三公。宰相制度演变的背后大致有两条主线,一条是君权与相权之争,一条是官僚制度的专业化与高效化。

宰相模范诸葛亮

先秦时期,夏朝的皋陶、伯益,商朝的伊尹,周朝的周公都可以被视为宰相,但由于当时的政治模式原始,官制粗犷,其地位与之后的宰相大相径庭。比如皋陶、伯益以部落氏族首领的身份参与朝政,是地方势力的代表,而在宰相制度趋于成熟的战国时期,地方势力是朝廷重点防范对象,地方势力代表根本不可能被授予宰相大权。在之后的历史中董卓、朱温之流虽以武力抢过了相权,但这些都是特殊情况。

伊尹以家奴的身份辅佐商王、周公以王叔的身份摄政也不符合宰相的定义。家奴与藩王干涉政治是大忌,往往与宰相领衔的朝臣爆发冲突。而且宰相主管行政,按规定不能插手军务,而伊尹和周公则是军政一把抓,这样的角色与后世有辅政权的大将军(如霍光、梁冀、何进等人)很相似,而非宰相。

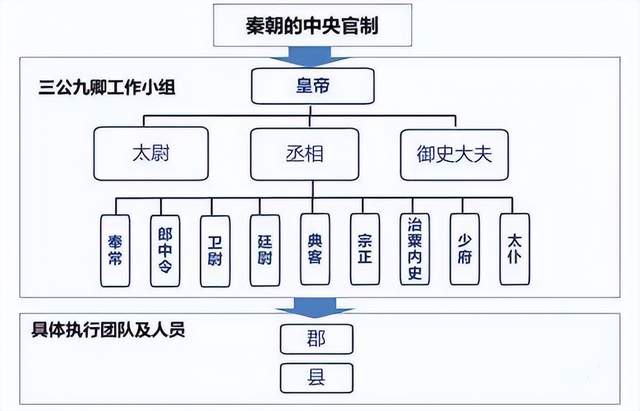

战国变法以后,人才选拔制度与政治组织模式经历了一次大变局,最终促成了秦始皇的中央集权。为了治理疆域空前辽阔的帝国,秦始皇设立了三公九卿制,三公之中,丞相管行政,太尉管军事,御史大夫负责监察百官,辅佐丞相处理政务,下面的九卿各司其职,也都归丞相管理。

三公九卿制

在这套体制中,主管军事的太尉是唯一能与丞相平起平坐的,但太尉之职只在战争时期设立,平时空缺,由皇帝直接掌控军队。于是就形成了皇帝之下,丞相一家独大的权力格局。由于秦朝二世而亡,三公九卿制在秦朝并未来得及发展。刘邦建立汉朝后,沿袭秦制,这套制度在汉朝继续演变。

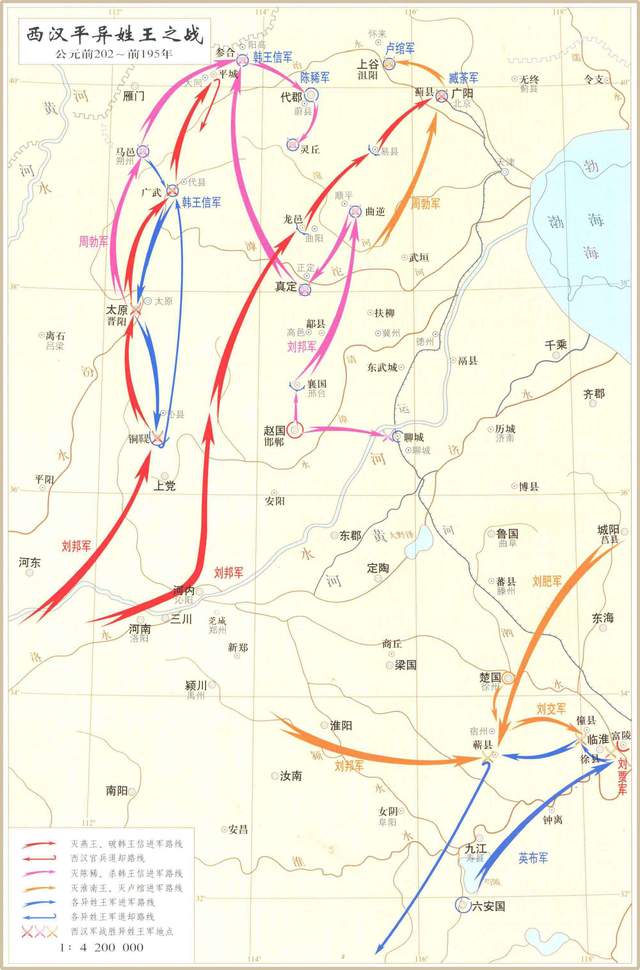

汉朝初年,以萧何为丞相、卢绾为太尉、周昌为御史大夫,萧何在楚汉之争时总理后方,出任丞相实至名归。卢绾并无赫赫战功,但因与刘邦关系最亲近,最受刘邦信任。刘邦也和秦始皇一样,不放心把兵权交给外人,卢绾既忠心听话,又没什么才能和野心,实际上军队还是受刘邦的直接指挥。汉高祖五年(公元前202年)八月,刘邦平定了燕王臧荼,将卢绾立为燕王,太尉之职空缺。两年后,周勃因征讨韩王信有功,短暂出任太尉,之后又被取消。

刘邦平定异姓王

周昌以直言敢谏著称,刘邦晚年欲废黜太子刘盈,周昌谏争最为激烈。但在行政方面,周昌并未有什么建树,整个行政系统全由萧何把控。掌握如此大的权力,萧何也感到了危险,不惜纵容家人犯法来自污名节。刘邦击败项羽后,又马不停蹄的投入到征讨异姓王的战争中去,无暇管理行政,也只能继续倚重萧何。君相二人相互妥协,相得益彰。但到了后辈,形势出现了变化。

在平定诸吕之乱中,周勃、陈平、灌婴等开国元勋起到了重要作用,汉文帝刘恒的皇位也全赖这帮人的推举。作为回报,文帝任命周勃为右丞相、陈平为左丞相、灌婴为太尉。周勃等人作为文帝的叔叔辈,又有拥立之功,很容易对文帝倚老卖老,指手画脚,君相矛盾暗流涌动。

在汉代,皇帝并没有权力乾纲独断,尤其在重大政策问题上。比如刘邦要废掉太子刘盈,周昌就直接表示不奉诏,没有臣子奉诏执行,所有政策都是无效的。此外,丞相虽然不能直接针对皇帝,但作百官之长,对于皇帝身边的亲信官员还是有权处置的,即使皇帝出面,也不好使。

文帝的宠臣邓通因不守朝仪,被丞相申屠嘉弹劾,欲将其召入相府斩首。邓通害怕,就向文帝求救,文帝向邓通支招,先去相府磕头请罪,文帝紧随其后派使者召邓通入宫并向申屠嘉致歉,不给申屠嘉法办邓通的时机。景帝的宠臣晁错为了上班方便,擅自凿开宗庙外墙为门。申屠嘉知道后准备弹劾晁错,按律令,晁错当斩。不料消息走漏,晁错连夜进宫向景帝求救。最后景帝以晁错所凿并非真正宗庙墙,且是自己让他这样做为由,赦免了晁错。

这两个案子中,皇帝都没有直接出面制止丞相执法,而是先侧面迂回,给丞相一个台阶下,然后请丞相手下留情。这说明皇帝没有权限干预丞相行使职权,他唯一能做的事就是罢免丞相。景帝时代另一位丞相周亚夫行伍出身,性情刚直,因多次反对景帝的提议而遭罢免,但罢免了丞相也无济于事,当时的皇帝是货真价实的孤家寡人。

汉朝初年,朝中官员或是开国勋贵,或是以军功、政绩起家,又或是察举入仕,都与皇帝没有直接关系,他们直接效忠的是提拔他们的上级。皇帝没有渠道从民间直接选拔人才,也就没有办法培植自己的党羽,即使任用了一些亲信官员,也会遭到其他官员的集体攻击,贾谊、邓通、晁错遭到群臣忌恨,即是如此。没有党羽帮助皇帝把政策执行落地,皇帝的话就是空话,就是撤换丞相也不济事。不过这道封锁皇权的锁链并非无懈可击,汉武帝就找到了破局之法。

汉武帝

汉武帝时期,黄老治国的无为而治被丢弃,改为儒家的积极有为。元光元年(公元前134年),武帝下诏令各郡国举荐贤良到长安进行策问。广川人董仲舒上奏“天人三策”最受武帝赏识,他提出的“罢黜百家、独尊儒术”与“三纲五常”成为了武帝加强中央集权的思想武器。

此次策问的另一名佼佼者是汉朝的第一位布衣丞相公孙弘(此前的丞相都是被封侯之后才上任丞相的,公孙弘任相之时还未被封侯,因此被称作布衣丞相)。公孙弘也是儒家学者,他执政后规定五经博士设置弟子五十人,作为人才库备用,通过经艺考试从中选拔人才。这套人才选拔制度虽然渠道较窄,与后来科举制相距甚远,但与科举考生一样,这些博士弟子也成为了天子门生,与皇帝结成了特殊的关系,为日后皇帝集权奠定了基础。

公孙弘之所以能以一介布衣登顶相位,除了个人的才能,特殊的时代背景也起到了重要作用。文帝时的贾谊、景帝时的晁错都极有才华,但由于功臣集团势力太大,都未能施展抱负。文帝时的丞相有周勃、陈平、灌婴、张苍、申屠嘉,都是开国元勋。景帝时丞相陶青、周亚夫、刘舍、卫绾、窦婴,前三位开国元勋家的“侯二代”,后两位虽与皇帝的关系比较亲近,但也都是有功绩的,在位居相位之前就已被封侯,并不是依仗皇帝的提拔。

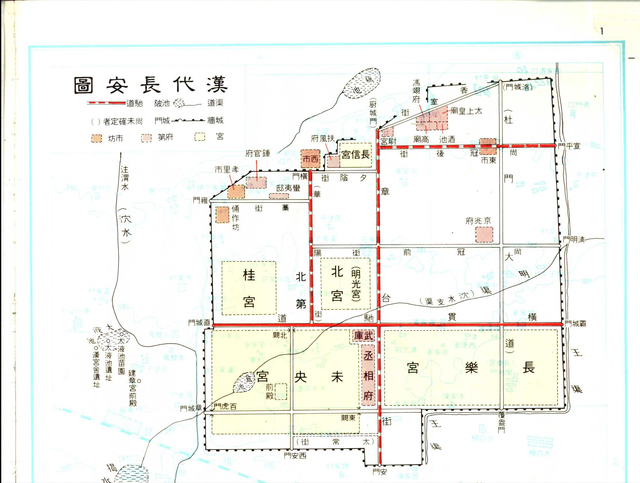

长安丞相府

这些人要么自己有功,要么祖上有功,十分瞧不起靠皇帝宠信上位。最主要的是人家是真有能力,能控住朝局,使皇帝不能越俎代庖,插手具体政务。因此贾谊只能饮恨长沙,晁错最终腰斩东市。但到了武帝时期,“侯二代”的影响力虽在,能力却断崖式下跌。

在武帝任用公孙弘之前,出身“侯二代”的丞相有许昌、薛泽、在公孙弘之后,丞相庄青翟、赵周、石庆也出自“侯二代”。但这些人都能力不足,武帝转向积极有为之后,政务繁多,需要更专业的人才辅佐朝政,“侯二代”们无力应对,使武帝有理由可以频繁撤丞相,削弱丞相对政局的影响力。此外,武帝又另辟蹊径,组建中朝,打造了一个能与外朝群臣相制衡的官僚机构。

中朝又叫内朝,指代宫中的皇帝亲信官员,与丞相领衔的外朝相对。中朝的主要机构为尚书台,尚书原是少府(九卿之一)的属下机构,负责掌管奏章,在宫内值班,是皇帝的亲随人员。奏章的审批原本由丞相负责,汉武帝将此项权力转归尚书,尚书台的主官为尚书令,仆射副之,其下有郎官。但由于尚书台原本职权较小,官员品阶较低,缺乏威望。于是武帝设立大将军领导中朝,录尚书事。

大将军之职由汉武帝首创,第一任大将军是武帝的小舅子卫青。卫青北伐匈奴,立有赫赫战功,武帝又在大将军的头衔之前加上了大司马的名号。但卫青在行政方面并没有什么建树,实际上录尚书事的还是武帝本人。武帝雄才大略,精力充沛,尚书台官员只能提供建议供武帝咨询。但武帝死后,即位的昭帝年幼,中朝权力开始扩大。

反击匈奴

武帝临终前指定的辅政大臣依次为大司马大将军霍光、车骑将军金日磾、左将军上官桀、丞相田千秋、御史大夫桑弘羊。其中前三位都属于中朝官,轮流值班录尚书事,由霍光任领尚书事。丞相和御史大夫只能屈居其后。

霍光死后,霍家人违法乱纪、嚣张跋扈,霍家的家奴与御史大夫魏相家的奴仆因驾车争夺道路,霍家的家奴竟跑到御史府门口公然慢骂,值班的侍御史出门磕头谢罪,霍家家奴才肯罢休。

魏相向汉宣帝上奏霍家人的不法行为,但当时所有的奏章都一式两份,尚书台看过副本觉得没问题后留存副本,将奏章送呈皇帝阅览,有问题的就搁置不报,而录尚书事的就是霍光的侄孙霍山。为了奏章不被截留,魏相找到宣帝的岳父许广汉,请他抽去副本,宣帝这才得以看到魏相的奏章。之后宣帝给魏相加官给事中,使其可以自由出入宫中,商讨铲除霍家的计策。

为了扳倒霍家,宣帝将魏相又升为丞相,统领外朝公卿,解除霍家的职权,最终铲平了霍氏一族。在这场丞相与内朝的斗争中,名义上是丞相取得了胜利,实际上还是皇帝掌握了最高大权,相权并未被恢复。宣帝临终前,指定了三位辅政大臣,大司马车骑将军史高,前将军萧望之,光禄大夫周堪,三人都兼任尚书事,丞相都没有位列其中。

宣帝靠丞相夺权,却又任命中朝官辅政,很大的一个因素就是中朝官容易控制。大将军虽然名头很响,但实际上除非是霍光那样的王佐之才,其他人都很难胜任,其权力都要依仗皇帝的赐予。比如外戚出身的史高虽然位高权重,当受到元帝的新宠臣弘恭、石显的排挤后,就乖乖的退休了。

相比于依赖皇帝的中朝官,丞相就难以撼动了,宣帝时的丞相魏相、邴吉与黄霸都是在官僚队伍里卷出来的大神,其权势与声望让皇帝不得不做出妥协。另一方面,外朝政务程序繁杂,各部门之间往往相互推脱,议而不决。皇帝想推行什么政策,常被长时间的拖着。为了提高效率,皇帝也更喜欢在宫内办公,绕过外朝。因此丞相一职逐渐虚名化,成为了表彰功高老臣的荣誉职位。

西汉版图

绥和元年(公元前8年),宰相制度经历了一场变革,丞相不再统领百官,其职权由三公(大司马、大司徒、大司空)分领,史称绥和改制。此次改制并非是要进一步削弱相权,当时在位的汉成帝沉迷享乐,做起了甩手掌柜,对权力根本不感兴趣。

改制的起因是当时天灾不断,政务繁忙,丞相一人难以处理万机,廷尉何武上书建议:“世事到了近代,政府事务复杂繁重,宰相的才干,又赶不上古人。但宰相之位,却兼管‘三公’的事,所以国家不能治理,请恢复古代‘三公’制度。”汉成帝接受了建议,改太尉为大司马,丞相为大司徒,御史大夫为大司空,三公地位平等,共同处理朝政,直接对皇帝负责。

大司马设立于武帝时期,武帝先后加封大将军卫青、骠骑将军霍去病为大司马。卫、霍两位将军虽常年统兵作战,但大司马并非像太尉一样握有军权,而只是一种加封的荣誉头衔。此后首席辅政大臣都领有大司马一职,但并非都掌军权。至于名义上的军队统帅太尉,如西汉初年一样经常空缺。

绥和改制后,大司马与太尉合体,兼有行政权与军权,但两者兼得的代价就是两者皆弱,大司马的实际职权仅是负责边境郡县的军政事务。大司徒就是缩水版的宰相,负责内地郡县的民政。大司空负责掌管水土工程,御史大夫监察百官的职权虽被保留,但也被弱化了。汉哀帝即位后,绥和改制一度被废止,但没过多久,就又恢复了三公制度,丞相总揽朝政的时期就此落幕。