文|小彭的灿烂笔记

编辑|小彭的灿烂笔记

声明:本文陈述内容参考的“官方信息来源”,均赘述在文章末尾,感谢支持。

【前言】

2025年3月31日,日本政府发布了一项震撼全球的地震预测:未来30年内,南海海槽可能发生9级特大地震,概率高达80%以上。

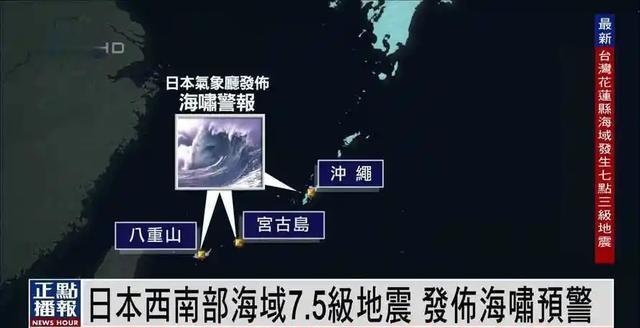

更令人担忧的是,这场地震的震中距离中国沿海仅约800公里,一旦发生,可能引发巨型海啸,冲击我国东部沿海地区。

这不是危言耸听,日本地震专家基于历史数据和板块运动规律,已连续多年提高这一预测的概率,从2013年的60%-70%逐步上调至如今的80%-82%。

那么这场地震为何被预测得如此精确?它对中国究竟有多大影响?我们又该如何未雨绸缪呢?

【82%的概率意味着什么?】

但事实上,这一数字需要科学解读,日本地震调查委员会主席平田直解释说,概率上升主要是由于时间推移和数字四舍五入的结果,并非突然增加的风险。

自2018年以来,该地震的30年内发生概率一直维持在70%-80%区间,每年以约1%的速度自然增长。

南海海槽的地质特性决定了这一区域必然会发生大地震,这条长达800公里的海底沟壑位于菲律宾海板块与欧亚板块的交界处,板块相互挤压积蓄能量,每隔100-150年就会通过大地震释放一次。

历史记录显示,该区域在1946年发生过8级地震,距今已近80年,远超平均复发周期。

东京大学地震研究所的模拟表明,当前板块积蓄的能量足以引发9级地震,一旦释放,破坏力将是2011年东日本大地震的30倍。

日本政府的最新预测报告描绘了灾难的可怕图景:最坏情况下,地震可能导致29.8万人直接死亡(其中21.5万人死于海啸),235万栋建筑全毁,经济损失达292万亿日元(约合14.6万亿人民币),相当于日本国家预算的2.5倍。

而对中国而言,最直接的威胁是可能波及东部沿海的次生海啸,虽然由于东海大陆架的缓冲作用,到达中国海岸的海浪高度会大幅降低,但仍可能对长三角等经济核心区造成影响……

【一衣带水的威胁】

日本与中国隔海相望,最近处仅相隔800公里,这一距离在地质尺度上微不足道,意味着日本的灾难很可能成为中国的危机。

历史上,1960年智利9.5级大地震引发的海啸在22小时后抵达日本,造成138人死亡;2011年东日本大地震的海啸甚至影响到美国西海岸。

不得不说,海啸风险是最直接的威胁,根据中国地震局模拟,如果南海海槽发生9级地震,产生的海啸约2-3小时可到达中国东部沿海,预计浪高1-3米。

虽然远低于日本本土可能遭遇的28米巨浪,但对上海、浙江等低洼地区仍构成威胁。

特别是长江三角洲地区,地面沉降问题使该区域更易受到海水倒灌影响。

2011年东日本地震后,中国国家海洋环境预报中心曾监测到浙江、福建沿海出现50厘米左右的海平面异常波动,导致部分渔船受损。

还有核污染扩散是另一个潜在风险,日本现有数十座核电站,其中多座位于可能受海啸袭击的太平洋沿岸。

如果重演福岛核泄漏事故,放射性物质可能随洋流扩散。

根据海洋环流模型,日本东海岸的污染物约1-2年可到达中国海域。

虽然稀释后浓度会大幅降低,但对渔业和海洋生态的长期影响不容忽视。

2023年日本启动福岛核污水排海后,中国已全面暂停进口日本水产品,未来若发生核泄漏,管控措施势必更加严格。

经济冲击波同样值得警惕,日本是中国第四大贸易伙伴,2024年双边贸易额超过3000亿美元。

地震可能导致日本汽车、电子等关键产业停产,直接影响中国制造业供应链。

更严重的是,日本持有超过1万亿美元的美债,若为救灾大量抛售,可能引发全球金融市场动荡。

1995年阪神大地震后,日经指数一周内暴跌7.5%,这次规模更大的灾难可能造成更深远的影响。

人员安全问题也不容忽视,在日中国公民超过80万,其中多数集中在可能受灾的关西、九州地区。

虽然日本建筑抗震标准较高,但海啸避难仍是巨大挑战,南海海槽地震后,部分区域可能仅剩几分钟预警时间。

中国驻日使领馆已开始更新防灾指南,建议侨胞储备至少一周的水和食物。

【中国的防灾准备】

面对可能波及我国的跨国灾害,中国已建立起多层次的防御体系。

从早期的海啸预警到核辐射监测,再到经济层面的风险对冲,相关部门正在织密防护网。

海啸预警系统是中国防御的第一道防线,国家海洋局海啸预警中心已实现南海、东海地震的实时监测,可在震后8-10分钟内发布海啸预警。

该系统与太平洋海啸预警中心互联,能及时获取日本地震数据。

为提高预警精度,中国还在东海大陆架布设了海底地震仪阵列,可更准确测算海啸规模。

地方政府层面,浙江、福建等沿海省份定期举行海啸应急演练,部分高危区域设置了避难路线标识。

核安全监测网络持续强化,生态环境部在全国沿海设置了数十个辐射监测站,可实时追踪大气和海水中的放射性物质。

2023年日本排核污水后,中国已将监测频率提高至每日一次,并建立了核污染扩散预测模型。

中国核能行业协会专家表示,现有的监测能力足以在核污染到达前48小时发出预警。

金融监管部门则加强了对日系银行的风险评估,防止连锁性金融冲击。

人民币跨境支付系统(CIPS)的完善也为可能的外汇市场波动提供了稳定器。

在沿海城市,社区级的应急物资储备点逐渐普及,上海等城市还将海啸避难纳入中小学安全教育。

不过专家指出,与日本相比,中国公众的防灾意识仍有差距,需要持续加强。

【科学看待概率】

面对日本高达82%的地震概率预测,我们既不能掉以轻心,也不必过度恐慌,科学认识风险,才能做出最佳应对。

概率的本质需要正确理解,82%的30年内发生概率,并不意味着明年发生的概率就是2.7%(82%/30)。

实际上,地震发生概率随时间呈指数增长,越接近复发周期末端,年发生概率越高。

中国的风险等级也应客观评估,地质学家普遍认为,由于东海大陆架的缓冲和琉球群岛的阻隔,南海海槽地震对中国的影响将远小于日本本土。

最可能受影响的浙江沿海,历史上海啸最高记录仅为3米(1781年台湾海啸),且间隔周期长达数百年。

不过,随着沿海城市发展和经济密度提高,同样的灾害可能造成更大损失,这是防灾规划必须考虑的变量。

要知道,国际合作是应对跨国灾害的关键,中日两国已建立灾害管理对话机制,2024年还举行了首次海啸联合演练。

科学家呼吁加强数据共享,特别是实时地震监测和海洋观测数据。

在灾难真正发生时,国际救援协调也至关重要,毕竟中国国际救援队曾参与2011年日本地震救灾,积累了宝贵经验。

【结语】

日本南海海槽大地震的高概率预警,是一记警钟,提醒我们自然灾害无国界。

800公里的距离,在现代世界既近又远,它近得足以让一场地震的余波跨越国界,又远得让我们有充分时间做好准备。

科学理性与人文关怀并重,或许是人类面对共同威胁时最智慧的姿态。

参考资料:

红星新闻在2025-03-31关于《日本再发特大地震风险损失预估:或致近30万人死亡 此前预计30年内巨震概率为80%》的报道