1989年11月9日,分隔东、西德长达40余年的柏林墙,终于被愤怒的人群凿穿了,电视镜头前,东西德的人民在墙下相拥而泣,人们纷纷高喊"我们是一个民族",短短一年后,这个曾经被一分为二的欧洲强国就从灰烬中浴火重生,书写了冷战后最令人振奋的政治传奇。

与德国相似的是,在相隔8000公里的朝鲜半岛上,也有一个将同一个民族生生隔离开的阻碍——38线。

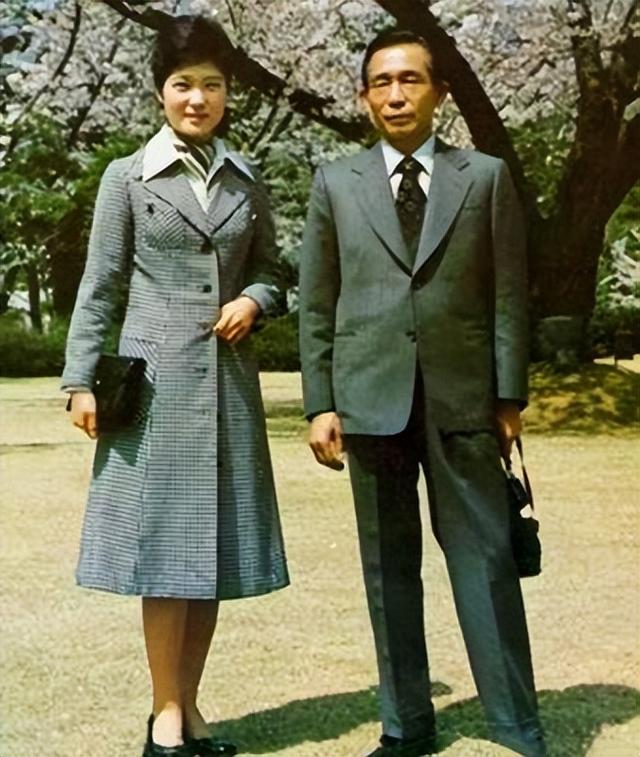

令人不解的是,上世纪70年代,朝鲜领导人金日成和韩国领导人朴正熙都曾提出过统一口号,仿佛韩朝统一很快就能实现了。

然而,言犹在耳,人已作古,金日成与朴正熙这两位铁腕强人早已离世,而他们生前反复承诺的民族统一,却似乎比以往任何时候都更加遥不可及。

我们不禁思考:为何德国能够成功统一,而韩朝却统一无期呢?

两位曾经手握最高权力、本可推动统一进程的领导人,背后又各自有着怎样的算计呢?

二战后的分裂迷局

二战后的分裂迷局1945年,两场影响深远的民族分裂剧同时在世界舞台上演,虽然时间同步,但历史背景和本质却截然相反,这种本质差异为日后二者截然不同的结局,埋下了伏笔。

德国的分裂明显带着战败国被惩罚的色彩。

二战中,纳粹德国肆虐欧洲,制造了人类历史上最黑暗的一页,战败后自然成为了战胜国瓜分的对象,根据雅尔塔会议和波茨坦会议的决定,德国被美、苏、英、法四国分区占领 。

随着冷战大幕的拉开,美、英、法占领区合并成立了德意志联邦共和国(西德),苏联占领区则成立了德意志民主共和国(东德),德国一分为二,成为了东西方阵营对峙的前沿。

而朝鲜半岛的分裂同样源于二战末期的大国博弈。

1945 年 8 月,日本投降前夕,美苏两国以北纬 38 度线为界,分别接受朝鲜半岛南部和北部日军的投降。此后,在美苏的支持下,1948 年 8 月大韩民国在半岛南部成立,同年 9 月朝鲜民主主义人民共和国在半岛北部诞生,朝鲜半岛正式分裂。

从表面上看,德国和朝鲜半岛的分裂都是二战后国际格局变化的产物,背后都有美苏两个超级大国的身影,且都分裂为资本主义和社会主义两个不同意识形态的政权。

但实际上,朝鲜半岛的分裂远比德国分裂的惨痛,德国分裂只是外部强加的结果,其民族内部始终保持着统一的愿望,他们始终认为自己是同一个民族,但朝鲜半岛分裂后不久,就爆发了三年朝鲜战争,这场战争造成了200多万人死亡,无数家庭支离破碎,这种血的代价深深刻入了幸存者的骨髓和民族的集体记忆中。

美国哈佛大学国际关系学教授约瑟夫·奈曾说过这样一句话:“如果说德国分裂是冷战的象征,那朝鲜半岛的分裂就是冷战的实际战场。”

这一论断可谓一针见血。

后来继位的金日成与朴正熙,这两位铁腕统治者虽然都高举统一的大旗,不遗余力地宣讲民族团结,但这些都是表面文章,其实背地里都各怀心思。

韩、朝领导人的统一迷局

韩、朝领导人的统一迷局朴正熙的统一策略可谓是韬光养晦的典范。

1961年通过军事政变上台的朴正熙,深谙国力现实——当时韩国经济百废待兴,工业基础薄弱,人均收入不足100美元,军事力量更无法与拥有苏联、中国强力支持的朝鲜抗衡。

在此背景下,他提出了"先建设后统一"的战略口号,巧妙地将遥远的统一愿景,转化为即刻推动经济发展的政治动力。

"只有在经济和国力上超越北方,统一才有可能实现。"朴正熙在光复节、国庆日等重要场合反复强调这一点,将统一与现代化绑定为韩国发展的双重目标。

然而,深入分析朴正熙的政治轨迹就能发现,他真的打算在韩国经济腾飞后推动半岛统一吗?

韩国著名学者金圣七在其广受赞誉的《朴正熙时代的政治经济学》中一语道破了其中的玄机:

"朴正熙将北方威胁与民族自尊心巧妙结合,创造了一种'为了将来统一而必须发展'的国族叙事,从而为其强力专制统治和激进经济政策提供了合法性依据。统一口号成为动员民众接受牺牲、服从权威的有效工具。"

换言之,统一对于精明的朴正熙而言,更像是一面鼓舞人心的旗帜,一种政治动员的手段,而非一项亟待实现的政治议程。

后来的历史事实也印证了这一点——即使在韩国经济奇迹初显、"汉江奇迹"令世界瞩目的70年代中期,朴正熙也从未提出过任何具体可行的统一路线图或切实方案,而是将统一进一步推向遥远的未来。

与此同时,金日成在北方上演的统一游戏则更为精巧。

这位朝鲜领导人在公开场合时常慷慨激昂地宣称"必须在我们这一代人手中实现祖国统一",还提出了看似包容的"高丽民主联邦共和国"统一方案,甚至在1972年惊人地同意与韩国发表《南北共同声明》,首次确立了和平统一的基本原则,这些举动曾一度让世界惊讶朝鲜的转变是如此之快。

然而,随着前苏联外交档案的解密,历史的真相逐渐浮出水面。

金日成在私下对外援助谈判中从不掩饰自己的真实战略意图。

1972年金日成访问莫斯科与勃列日涅夫会谈时曾坦言:"统一必须在我们的旗帜下进行,必须由朝鲜主导,但目前条件尚不成熟,需要战略性耐心等待时机。"

也就是说,金日成期待的所谓"统一",实质上是朝鲜体制对韩国的吞并与征服,而非真正平等的民族团结。

深入剖析这两位强人领导者所谓的“统一宣言”,不难发现,统一对他们而言,不过是一枚可以随时打出或收回的政治筹码,一种维持合法性的意识形态工具,而非必须兑现的庄严承诺。

这种领导人态度上的根本差异,与东、西德的统一进程形成了鲜明对比。

西德历届政府始终将统一作为核心政策目标,不仅写入基本法,更在实际行动中不断落实,甚至不惜承担巨大的经济代价。

在1989年剧变前夕,东德民众的统一呼声同样压倒了官方的意识形态宣传,构成了真正的民意基础,而这种“上下一心”的统一意志,在朝鲜半岛上是绝不会、也绝不可能出现的。

为何这么说呢?

1、巨大的经济鸿沟

对政治家来说,统一不仅仅是一种政治口号,更是一本需要严肃计算的经济账本,而这账本上的数字,往往比任何意识形态争论更能决定统一的可能性。

德国统一时,虽然东西方经济差距明显存在,但细究下来远未达到不可逾越的地步。

1989年剧变前夕,东德人均GDP约为西德的三分之一左右,工业基础相对完整,技术水平在整个东欧阵营中堪称首屈一指。

东德的卡尔蔡司光学产品、MZ摩托车、梅塞施密特机械设备等工业产品在质量上也相当可观,甚至在西方市场也占有一席之地。

德国联邦统计局做过一个统计:1990年统一前夕,西德GDP总量为1.5万亿德国马克,东德为2830亿德国马克,差距约为5.3倍。

这一差距固然不小,但在西德雄厚的经济实力支撑下,这种落差仍然处于可以承受的范围内。

事实上,统一后德国政府通过"团结税"和大规模转移支付,确实在很大程度上缩小了东西部差距。

反观韩朝的经济鸿沟,已经达到了令人瞠目结舌的地步。

我们拿2021年的数据举例,这一年韩国GDP总量约为1.8万亿美元,稳居世界第10位,人均GDP超过3.4万美元,跻身发达国家行列;而朝鲜经济规模据专家估计不到400亿美元,人均GDP可能低于1500美元,差距已然超过惊人的45倍!

更为严峻的是,朝鲜的问题不仅仅在于经济规模小,更在于其经济结构极度落后、与外部世界全面脱节。

连续几十年的僵化计划经济体制、国际制裁和自我封闭,使得朝鲜的工业设备陈旧老化、能源持续短缺、基础设施年久失修。

具体到数字层面,朝鲜的人均用电量仅为韩国的1/30,互联网用户几乎完全与全球网络隔绝,铁路系统的技术水平和运营效率堪比上世纪50年代的水平,道路网络则更为落后。

首尔统一研究院毫不掩饰地指出了统一的经济代价:"按照目前的状态实现统一,韩国至少需要投入2.2万亿美元用于朝鲜地区的基础设施建设和经济重建,这相当于韩国年GDP总量的130%,这一庞大数字远远超过德国统一时西德所承担的经济负担比例。"

这样的统一成本,足以让最热情洋溢的统一支持者迅速冷静下来。

从朝鲜领导层的角度看,统一同样是一个难以承受之重。

在目前的经济落差下,一旦统一,朝鲜精英阶层不仅将失去所有的特权和权力基础,甚至可能面临被清算的风险。

2、民族认同的改变

东西德分裂40年,但民众的交流从未完全中断。

西德电视节目在东德有大量观众,双方家庭通信往来频繁,圣诞节临时通行证也让数万家庭得以短暂团聚。

东西德语言相同,文化一致,历史记忆共享,对民众来说,分裂的只是政治制度,而非民族认同。

据德国历史学家海因里希·奥古斯特·温克勒的研究,在东德剧变前夕,超过80%的东德民众支持以某种形式实现德国统一。

而韩、朝的情况就没有这么乐观了。

随着时间的推移,亲历过统一朝鲜的老一辈逐渐故去,而新一代韩国人对朝鲜的认知主要来自媒体报道和刻板印象,对他们而言,朝鲜不再是"同胞",而是临近而陌生的异国。

2021年韩国统一部的调查显示,仅有52.8%的20多岁韩国年轻人认为统一"必要",远低于60岁以上群体的82.7%。

更令人吃惊的是,只有14.3%的年轻人认为应该"尽快统一",大多数人倾向于"渐进式统一"或"维持现状"。

一位韩国大学生在接受采访时坦言:"统一对我来说太遥远了,我更关心就业、住房和个人发展。说实话,统一后可能带来的经济负担让我担忧。朝鲜人和我们已经不是一个世界的人了。"

除了心理上的“不认同”,70余年的隔绝还造成了韩朝语言上的显著差异。

现代韩国语融入了大量英文词汇和现代表达,而朝鲜则坚持"语言纯洁"政策,排斥外来词。

据韩国国立国语院研究,现代韩朝语言的差异已达到34%,基本相当于美国英语和苏格兰口音的差距,双方日常对话尚且费劲,更别提文化融合了。

而且随着体制和意识形态的不同,韩、朝年轻民众的价值观也差别很大。

从出生开始,韩国就人被培养成个人主义、市场竞争和民主价值的信奉者;而朝鲜人则浸润在集体主义、计划经济和"主体思想"的意识形态中,这种心灵的分野,远比物质差距更难弥合。

除了内部原因之外,韩、朝面临的外部环境也比东、西德复杂的多。

3、国际环境的改变

德国统一的一个关键点,在于它抓住了历史罕见的地缘政治窗口期。

1989年,苏联在戈尔巴乔夫改革失控的泥沼中挣扎,无力继续控制东欧卫星国。

保加利亚、捷克斯洛伐克、波兰、匈牙利...苏联阵营如多米诺骨牌般倒塌。

美国总统布什抓住机会,敦促盟友支持德国统一,法国总统密特朗和英国首相撒切尔夫人尽管不情愿,最终也接受了这一现实。

同年9月,美、英、法、苏与东西德签署《关于德国最终解决条约》(又称"2+4条约"),为德国统一扫清了国际法障碍。难能可贵的是,这些大国在德国问题上暂时搁置了自身利益,为统一让出了空间。

而朝鲜半岛上不仅有美俄博弈,还有中美战略竞争、日韩矛盾等诸多问题。

美国一直试图将朝鲜半岛纳入其亚太战略体系,通过在韩国驻军,维持其在东北亚地区的军事存在,以此来遏制中国和俄罗斯在该地区的影响力 。

而中国作为朝鲜半岛的近邻,朝鲜半岛的和平与稳定对中国的国家安全和经济发展至关重要,因此,我过一直主张通过对话协商解决朝鲜半岛问题,反对任何可能导致半岛局势恶化的行为。

俄罗斯作为朝鲜半岛的重要邻国,同样密切关注半岛局势的发展。

牛津大学国际关系教授罗斯玛丽·福特曾这样评价朝鲜半岛的局势:“德国统一发生在冷战终结的特殊历史窗口期,而朝鲜半岛问题则持续存在于一个充满地缘政治竞争的区域环境中,在东亚,没有一个大国愿意看到朝鲜半岛完全倒向另一方阵营。"

这种大国角力,使朝鲜半岛统一的国际环境远比冷战末期的德国复杂得多。

更雪上加霜的是,朝鲜的核武器发展彻底改变了地区战略平衡。

自2006年以来,朝鲜已进行了六次核试验,核武器不仅是朝鲜的最后保险,也让任何统一方案都变得异常复杂。一个拥核的朝鲜,即使在经济上依赖中国和俄罗斯,在战略上却获得了前所未有的自主性。

结语:

结语:德国的经验告诉我们,统一绝非一蹴而就,而是需要天时地利人和的历史机遇。

也许,朝鲜半岛的统一也需要等待这样的历史窗口期——当大国博弈让位于地区和平,当经济鸿沟不再难以逾越,当民族认同重新觉醒。

在此之前,韩朝或可探索更符合半岛实际的渐进路径:从经济合作开始,逐步扩展到社会文化交流,最终过渡到政治整合。

就如韩国前统一部长官李钟奭所言:"统一不是目的,而是过程;不是终点,而是新的起点。"