之华说史,史说自话。欢迎大家【关注】我,一起谈古论今,纵论天下大势。

1947年,饱尝了200年殖民统治的英属印度获得了独立。根据“蒙巴顿方案”,英属印度按“宗教特点”分成印度和巴基斯坦两个自治领,即将穆斯林占多数的信德省、西北边境省、俾路支三省以及孟加拉、旁遮普、阿萨姆等省的一部分划分为巴基斯坦。其余的领土为印度。

同时,除了按“宗教特点”划分印度和巴基斯坦外,有关领土的划分,特别是查谟和克什米尔的归属问题,“蒙巴顿方案”原则上规定穆斯林占多数的地区应划归巴基斯坦。但是,这仅仅是一个原则,因为“蒙巴顿方案”还规定查谟和克什米尔地区既可以选择加入印度又可以选择加入巴基斯坦,也可以宣布独立。

“蒙巴顿方案”埋下了印度和巴基斯坦两国长期争斗的祸根。连英国的史学家戴维·唐宁也坦率地承认:“在印度次大陆,由撒离的英国人作出的分治决定仍然是令人苦恼的争端根源。”

印度和巴基斯坦自分治后两国关系长期处于紧张状态,相互间都把对方视为最直接的敌人。为了争夺土地,印巴之间在不到50年的时间里发生了三次战争。印巴冲突成了南亚局势紧张和动荡的根源之一。

1、英国人挑起的伊斯兰教与印度教矛盾19世纪末20世纪初,国大党在领导印度进行资产阶级民族主义运动并把印度教引入政治后,英国殖民者对印度教、伊斯兰教采取了行动。国大党的领袖竭力将民族民主运动建立在印度教的基础上,宣称印度教的理想是印度民族和社会的解放。

当时,占据第二位的伊斯兰教的社会政治经济地位并不比印度教好。1857年印度大起义时,信奉伊斯兰教的印度土邦上层也参加了反英起义,英国殖民者一直把穆斯林当作是英国的主要敌人。

在英印政府里,印度教徒是可以担任低级官员和法官的,但伊斯兰教徒却极少,这反映印度教、伊斯兰教教徒在一定历史时期内社会地位的不同。随着国大党势力的日益增长,英国殖民者已感到威胁其统治时,英国人采用了挑动宗教矛盾来限制国大党或印度教教徒势力的做法。

恰巧,穆斯林的领袖阿特摩爵士也在为提高伊斯兰教教徒的地位而接近英国人。为抑制国大党的反英倾向,英国殖民者有意指使阿特摩劝告穆斯林教徒不要参加国大党,同时给予穆斯林一些利益。这样,伊斯兰教与印度教固有的矛盾被英国人激化了。当时,英国殖民者按宗教来分配名额参加选举,穆斯林得到了一些名额,但他们与印度教及其他教派的关系由此而紧张起来,英国殖民者借此稳固了其殖民统治。

在争取民族独立的过程中,1906年成立的全印穆斯林联盟组织和甘地领导的“非暴力不合作运动”是有过合作的。该组织和甘地、尼赫鲁等人领导的国大党也有过暂时的合作。

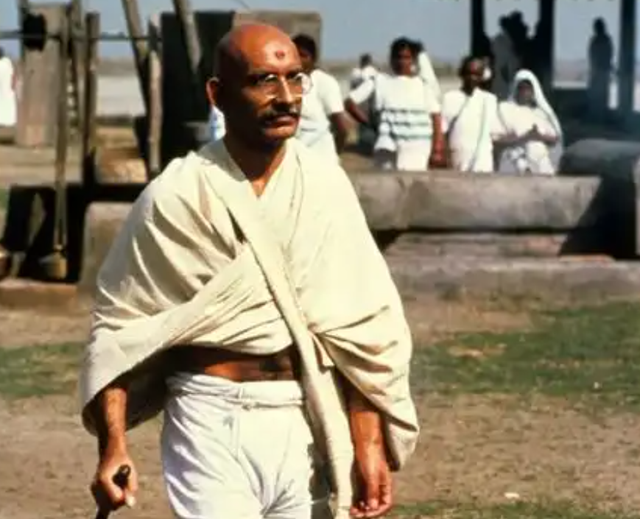

圣雄甘地在印度民族独立运动过程中发挥过无与伦比的作用和贡献。但是,他与国大党的其他领袖也是有分歧的,在某一时期,他也并不能完全代表国大党。

随着印度独立运动的高涨以及独立日期的临近,印度教和伊斯兰教的矛盾也日益激化,甘地作为“非暴力不合作运动”的领袖一直企图调和印度教与伊斯兰教的冲突和制止相互残杀,但仅收到了暂时的效果。在英国殖民者的操纵下,英属印度在独立时根据“蒙巴顿方案”还是分成了巴基斯坦和印度。

印度教与伊斯兰教在独立前的冲突和斗争,以及甘地调解宗教冲突的失败乃至于为此献身,表明了这两个宗教教派的矛盾之深。

1885年印度国大党的成立,标志着印度民族独立运动开始了漫长的奋斗历程。

2、甘地的宗教和睦理论1920年9月国大党加尔各答特别会议通过了甘地提出的开展“非暴力不合作运动”的决议,印度民族独立运动有了新的理论、纲领和策略。在甘地的非暴力主义中,特别恪守的是非暴力的信条,这种信条在民族独立斗争中起到了唤醒民众的巨大作用,但拒绝一切暴力也导致了运动的多次挫折。

甘地非暴力的思想来源于宗教,他通过研究印度教、耆那教、佛教、伊斯兰教和基督教的经典,领悟到宗教的要义在于不杀生,即非暴力的意思,由此形成了甘地一生的非暴力信仰。非暴力是甘地制定政策和一切活动的基础,是甘地认为反对英国统治、改变印度现状的唯一正确方法。

甘地的宗教观是与他的非暴力观点密不可分的,他认为宗教的定义是:

“我说的宗教是指什么?它不是印度教…,而是一种超越印度教,能改变人性、使人与其内在的真理永不分离、永远纯净身心的宗教。”

甘地根据自己的宗教原则对历史和现实的宗教进行过理智的剖析,他认为一切宗教都有它好和坏的两方面,好的方面是可以促使人们去实现崇高的理想,而坏的方面则可以引导人们制造仇恨、战争和狂热。

为此,甘地经过长期的研究,提出了自己的宗教观点,他认为:

(1)所有宗教都是正确的;(2)所有宗教都有某些谬误;(3)一切宗教都像我自己的印度教那样亲爱,这好比对一个人来说,整个人类都如同他自己的亲人一样…,各种宗教友好相处的目的应是帮助印度教徒成为更好的印度教徒,帮助穆斯林成为更好的穆斯林,帮助基督教徒成为更好的基督教徒。

根据这一思想,甘地呼吁印度各种教派和教徒团结起来,共谋生存和幸福。甘地的言论也是他的行动,在争取民族独立的斗争中,他一直坚持实现印度教与伊斯兰教的团结,反对教派仇杀,最后献身于宗教团结事业。

第一次世界大战后,英国对土耳其的干涉导致了全印伊斯兰教徒的愤慨。甘地立即利用这个“百年难遇的团结机会”领导了“基拉法运动”,在抗议英国对土耳其实施苛刻和约的基拉法会议上,甘地第一次提出了抵制英国的“不合作”主张,有力地团结广大印度教徒和伊斯兰教徒与英帝国主义作斗争并取得了胜利。

这次斗争早于甘地加盟国大党,而1920年9月起国大党与甘地的结合,也促进了印、穆教徒的团结。20年代,孟买的印、穆教徒在对待英国威尔斯亲王访印问题而发生互相仇杀,甘地立即出面制止了这种自取灭亡的行动。

1934年10月,甘地因与国大党在“非暴力”问题上有分歧而宣布退出国大党,他把精力集中于废除不可接触制和促进印度教徒同穆斯林的团结事业上。到1941年12月后,甘地一直为消弭印穆仇恨而努力,为平息教派冲突而奔波。但是,甘地脱离了与民族独立运动的结合,他努力追求的贱民的解放和教派和睦并未能实现。种姓制度和教派对立是历史上遗留下来的遗毒,也是英国殖民者分而治之政策的结果。

3、伊斯兰教与印度教仇杀的来源第二次世界大战期间,印度的民族独立运动也未停息过,但教派冲突仍难以消除。1943年后,甘地在身体极为虚弱的情况下仍致力于印穆团结事业。甘地深知英国政府一直对穆斯林所主张的将印度教徒与穆斯林教徒分隔开来的要求持鼓励态度,因为这样英国就可借教派之争而继续占领印度。

甘地尽管难以应付印穆间不断发生的冲突,但他仍不懈地努力着。为平息宗教矛盾,甘地在1944年9月去访问了穆斯林的领袖真纳,与“亲爱的真纳兄弟”会晤了多次。但是,真纳并未因甘地来访而改变印穆分离的主张。

1945年第二次世界大战快结束时,英国人也感到印度已经难以控制了。1946年3月,英国新任首相克莱门·艾德礼上台后宣告:“在印度尽早实现自治政府。”

之后,首相派了三名内阁成员组成的使团到印度和印度领导人及总督韦维尔讨论安排权力移交问题。应内阁使团的请求,甘地也来到德里参加商谈。但是,商谈并未能将国大党和真纳拉拢在一起。

5月11日,内阁使团宣布了一个妥协的方案,这个方案的可行性取决于国大党和穆斯林联盟的合作。甘地认为“这是英国政府在目前环境下所能产生的最好文件”,但真纳认为这个方案“毫无意义,论点支离破碎”,并坚持要成立巴基斯坦。

后来,并未能使真纳和国大党满意的方案被接受了,但在建立一个临时国民政府问题上,分歧又在扩大。副王开始倒向国大党,8月12日邀请贾瓦拉合尔·尼赫鲁组建政府。

真纳则宣布于8月16日为“直接行动日”,教派仇杀在独立来临之前又爆发了。

孟加拉省的穆斯林联盟的部长将武器发给了教徒,印穆间的仇杀由此开始。

当加尔各答的大仇杀传到圣雄甘地的耳朵时,甘地立即决定去孟加拉。这时,甘地已意识到印、穆两派都对他产生了不信任感,但甘地对教徒的虔诚又感动了很多民众。在孟加拉,甘地在绝食的状态下走遍了每个角落,企图唤起印、穆教徒的良知,使他们暂时停止仇杀。

1946年12月,不仅国大党、穆斯林联盟之间存在着敌对和误解,国大党内部也矛盾重重。1947年初,已经78岁高龄的甘地仍在比哈尔进行一日一村的徒步旅行,尽力去宣传两教团结,总共访问了74个村庄,行程达116英里。他每到一处,总要强调印度教徒与伊斯兰教徒不应是敌人,两教的共同敌人是英国殖民者。

4、印巴分治的形成正当甘地在比哈尔省徒步旅行时,德里的临时国民政府开始分裂。穆斯林联盟拒不承认早些时候同意的内阁使团方案,拒绝参加中央制宪会议。艾德礼邀请国大党和穆斯林联盟的领导人去伦敦开会也未果。韦维尔副王(英王称印度女皇,并在印度设立印度副王代表英王统治印度。印度副王又叫印度总督)承认了他的失败,曾任东南亚盟军司令的蒙巴顿被任命为新总督。

蒙巴顿抵印度后,马上邀请甘地到德里进行私下磋商。为求民族的团结和国家的统一,甘地大胆地向蒙巴顿提出解散尼赫鲁政府,邀请真纳来组织新政府的建议。甘地保证,国大党决不会破坏真纳组建政府的计划。当然,甘地还认为,如果真纳拒绝,那还由国大党来组建政府。

蒙巴顿等将信将疑,甘地此时也已无力控制不断高涨、席卷全国的对立宗教间的暴力行为。

蒙巴顿经过与各党派、各有关势力的讨论后拿定了自己的主意。不久,蒙巴顿使国大党的领袖相信,将要发生的分裂似乎已无法避免。同时,蒙巴顿也较成功地使真纳相信,必将会出现分治之后的再分裂。

甘地此时反复重申,如果一定要进行分治,只能在获得自主以后才能进行分治,让英国人撤离印度,由印度自己决定自己的命运。但是,甘地的主张已无人理睬了,主动权不掌握在他的手中。

30年来,甘地已将国家引向自由的大门;长期以来,甘地竭尽全力调解印、穆之间的冲突,但现在他已无能为力了。

1947年6月2日,离宣布印巴分治方案还有一天,蒙巴顿焦虑地等待甘地的到来。甘地公开反对分割印度,但这次甘地不知会采取什么方法来阻止分离。甘地到来后,用他一贯坚持的节俭习惯,在一张碎纸片的背面写下一句话:“在我的讲话中有一句反对过你吗?”

蒙巴顿知道,甘地表现出的是一位伟人的自我谦让和自我克制。在内心,甘地是多么失望和痛心。因为分解印度的主张与甘地统一国家的热忱和努力是多么的矛盾。而且,甘地似乎已看到分离后血流成河的宗教仇杀。

印度新政府成立那天,曾三次派员专门去请甘地去发表广播讲话以表示祝贺。甘地一反常态,粗暴地说:“没有任何祝词。如果有害的话,就让它有害好了。”这位仁慈、和蔼的伟人是多么痛苦啊:他一生为之奋斗的民族团结事业失败了,尽管印度获得了独立。

在印度和巴基斯坦宣告独立那天,真正感到骄傲和欢乐的是英国人。

《华盛顿邮报》发表沃尔特·李普曼的文章说:“或许英国人最荣耀的时刻不是过去,而是今天。”

塞缪尔勋爵就印度的独立问题对上议院说:“我们可以用莎士比亚说柯多乡绅的话来说英国的主权:‘在他的一生中,抛弃它更能显示出他的本色’。”

由来已久的印度宗教矛盾使得印度谋求独立的过程中产生了分裂。而英国殖民主义者分而治之的政策又为印度的民族、宗教矛盾火上浇油。在失去东方这块最大的殖民地的最后时刻,“蒙巴顿方案”也未忘记埋下一颗仇杀的种子。

5、甘地之死“蒙巴顿方案”按照宗教特点把英属印度划分为印度和巴基斯坦,1947年6月3日方案一公布,教民的大迁徙和教派大仇杀便拉开了序幕。

有人统计,仅旁遮普省在分治中便有50多万人死于教派仇杀,还有1200万人无家可归。分治后的1947年8-9月,印、巴两个自治领的教徒按照宗教寻找归宿,数百万人成为难民。

印巴分治就在血流成河的宗教仇杀中进行的。圣雄甘地在他生命的最后一刻仍为平息这种矛盾而奋斗。

印巴分治后,穆斯林联盟总理苏拉瓦底已无法控制加尔各答的宗教仇杀。他本人也被排斥在穆斯林联盟的领导机构之外。于是,他特地邀请甘地延长在加尔各答的逗留期,甘地原计划去已归属巴基斯坦的诺阿卡利,去那里给已燃烧起的宗教仇杀烈火“浇上一罐水”。当然,加尔各答也需要甘地,苏拉瓦底也愿意和甘地一起去平息种族仇杀。

8月13日,甘地所住的老穆斯林妇人的房子被一群敌对情绪的印、穆教徒围住,他们高喊“甘地,滚回去”的口号,并向房子掷来雨点般的石块。

甘地派人请来示威者,向他们解释此行的目的。甘地坚决表示在这里要劝阻教徒仇杀,并在岗位上“死而后已”。果然,第二天,相互仇杀的教徒的情绪平息下来了。印度教徒和穆斯林成群结队聚集在一起,共同庆祝独立节。

孟加拉人萨丁德拉德斯·达塔亲眼目睹这种由疯狂的仇恨突然迸发出友爱的转变,形容这是“我一生中唯一见到的奇迹”。8月15日,甘地在独立庆祝时禁食一天。分治后的巴基斯坦很快又燃起了仇杀之火,印、穆仇杀绝对可以用“血流成河”来形容。

9月1日,甘地宣布绝食一直到加尔各答的宗教仇杀停止。果然,三天之内,各方教派领导人送来书面保证:如果城内再发生宗教间的疯狂行动,他们会心甘情愿地献出自己的生命。但是,旁遮普省、西北边境省和信德省的仇杀却继续蔓延,有1000万人背井离乡。有人形容这是人类历史上空前的歇斯底里的大迁徙。

甘地急切盼望去旁遮普,去给那里的宗教仇杀“浇上一罐水”。9月9日,甘地到了德里,他发现仇杀中心已移到这里。

尼赫鲁政府愿意让甘地调用一切财物去平息仇杀。在德里,甘地进行了第一次公开演讲,流露出失望的心情。他认为,在穆斯林、锡克教和印度教的领导人中,没有任何人能帮助他控制住各自教派中的难以驾驭的局面。

在德里,甘地的话语失去了往日的魔力。分割前,穆斯林称甘地是头号敌人,是一个诡计多端的印度教徒,还装成是穆斯林的朋友;印度教徒则在分治后诬蔑甘地是头号敌人,认为甘地不关心印度教徒的苦难,而去关怀那些制造苦难的穆斯林。

失去理智的印度教徒还把甘地当作是印度教的内奸,说他不是莫汉达斯·甘地,而是“穆罕默德·甘地”!

甘地到达德里后,这里的暴力有所收敛。这时,印度政府内阁决定,在解决克什米尔问题期间,拒绝付给巴基斯坦5.5亿卢比的补偿,不执行独立前双方的财政分配协定。甘地闻讯后提出了异议,认为印度政府应履行诺言。

1948年1月12日,甘地在祈祷仪式上宣布从第二天起绝食直至死亡,除非各教派之间诚心诚意地恢复友好。

甘地的绝食平息了德里的仇杀,显示出“一种可能比原子弹的威力还要大得多的力量”。但是,穆斯林不能像印度教徒那样停止仇杀,而遭到仇杀的印度教徒也愤怒异常。1月29日,甘地计划三天后去瓦德哈讲经所,然后动身去巴基斯坦,以便使真纳的穆斯林联盟政府相信两国的幸福存在于相互间的信任。

甘地深知,他去巴基斯坦会使印度教徒心灰意冷。

1月30日,甘地会见了萨达·帕泰尔,因为近来有人传来他与尼赫鲁之间不和的消息。正当甘地与帕泰尔交谈时,有人报告外面有人求见。甘地谈话结束后,外面的草坪已坐满了信徒们。甘地出现在台阶时,双手合十,回敬信徒们的致意。

就在这时,一个身体结实的年轻人从人群中挤出来,跪在圣雄前面,似乎是向圣雄表示敬意。突然,他抽出手枪,朝甘地赤裸的胸膛开了三枪,甘地应声徐徐倒下,口中发出“罗摩”的声音,这是他称呼上帝时最喜欢用的名字。

这位刺杀甘地的年轻人是一位印度教徒,他刺死甘地后并没有在群众惊乱和混乱中逃走,反而大声呼唤警察并束手就擒。在狱中,他出人意料地用英语发表了供词。他说明了他是为了印度母亲而向这位被称为印度父亲的甘地执行了死刑,因为甘地没有尽印度的父亲之职而成了巴基斯坦的父亲。

刺杀甘地正是反映了印度教徒中的某些人在狂热中对甘地的印、穆团结的努力所持的异议,这是在爱与恨的交织下做出的一种选择。

客观地说,是英国殖民者的分治方案以及印、穆的长期仇杀杀死了圣雄甘地。在这里,我们不去探究圣雄之死的复杂文化、政治、宗教原因,但可以肯定是英国殖民者历来采用的分而治之政策和分治方案扼杀了这位伟人的生命。

圣雄甘地死于调和印、穆仇杀的关头,印、巴分治后宗教仇杀的激烈程度可见一斑。

(正文完)

如果有其他关于历史领域的话题或观点可以【关注】我私聊,也可以在下方评论区留言,第一时间回复。