1946年7月,长江北岸的苏中平原上,一场看似毫无悬念的战役拉开帷幕。国民党名将李默庵率12万美械精锐,剑指粟裕的3万华中野战军。

蒋介石断言“三周收复苏北”,连李默庵的黄埔同窗顾祝同都劝他“谨慎用兵”——因为对面那位沉默寡言的对手,曾在谈判桌上只吃素菜、不谈条件,却让国民党将领感到“面带杀气”。

一个月后,这场战役以华中野战军“七战七捷”载入史册,李默庵主动请辞前线,粟裕则被毛泽东预言“能指挥五十万大军”。

这场实力悬殊的较量,为何成为解放战争的转折点?

1924年的黄埔军校,李默庵是公认的“全能型人才”。他与徐向前、陈赓同期,因成绩优异被周恩来亲自发展为共产党员,甚至被称为“文有贺衷寒,武有胡宗南,又文又武李默庵”。然而中山舰事件后,他成为黄埔一期中第一个公开退党的学生,转而效忠蒋介石。此后的二十年,他参与五次“围剿”,率部攻入红都瑞金,手上沾满红军鲜血。

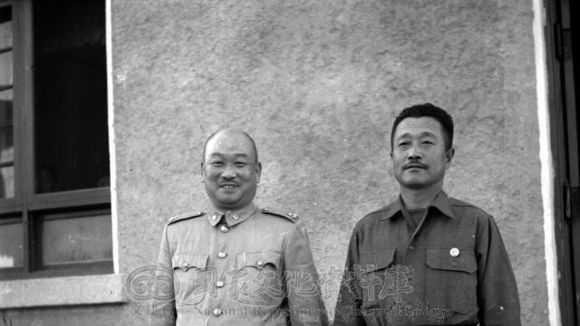

1946年,当李默庵以第一绥靖区司令身份重返苏北时,历史给了他一次戏剧性的对决机会——他的对手粟裕,正是那位从未进过军校、却让顾祝同评价“面带杀气”的华中野战军司令。两人兵力对比悬殊:李默庵手握5个美械整编师12万人,粟裕仅有3万余人,且装备落后。

战役初期,毛泽东曾计划让华中野战军“外线出击”,但粟裕力排众议,提出“先内线歼敌”的战略。他在致中央的电报中写道:“若主力外调,苏中必失;苏中若失,淮南亦难保。”这一坚持最终获得毛泽东支持,为七战七捷奠定基础。

宣泰之战:情报战的胜利7月13日,粟裕截获李默庵的作战密电,趁国民党军尚未集结完毕,率6个团突袭其精锐83师。此战全歼美械部队3000余人,创下解放军首次成建制消灭国民党嫡系的纪录。李默庵在回忆录中懊恼:“作战计划泄露,如同棋盘被掀”。

如南战役:速度与欺骗的艺术当李默庵调49师突袭如皋时,粟裕上演“战场魔术”:留下小部队佯攻泰兴,主力一夜急行军百余里,将49师包围于如皋东南。三天激战后,歼敌1万余人,49师师长王铁汉化装成士兵才得以逃脱。

海安防御战:15:1的伤亡奇迹面对5万国军围攻,粟裕令第七纵队3000人实施运动防御。他们利用河道水网构筑“移动堡垒”,以伤亡200余人的代价歼敌3000人,敌我伤亡比达15:1。战后主动撤出时,国军竟误判“歼灭华野主力”。

李默庵并非庸才。他曾效仿拿破仑“集中优势兵力”,试图以“一字长蛇阵”清剿解放区。但粟裕精准抓住其心理:

轻敌冒进:李默庵初期认定“一个团可击溃共军”,将83师两个团孤悬宣泰,给粟裕送上“开门红”。

机械思维:当粟裕放弃海安时,李默庵误判对手溃败,竟在庆功宴上宣布“苏中大局已定”,结果三天后遭伏击损失9000人。

情报失灵:粟裕通过地下党渗透,对国军动向了如指掌;而李默庵直到战役结束,仍不知晓泄密源头。

1949年,李默庵拒绝赴台,隐居香港。46年后他出版回忆录,虽坚称“战略上未败”,却承认:“粟裕用兵如鬼魅,每次我以为抓住他,其实是他抓住了我。”

1990年,在周恩来临终嘱托的感召下,李默庵以86岁高龄回到大陆,担任黄埔同学会会长。昔日的“剿共先锋”,晚年致力于两岸统一,自称“赎罪之旅”。

而粟裕在战役总结中写下:“胜利不在歼敌多少,而在让12万敌军从此畏首畏尾。”

这场战役的终极意义,在于打破了“美械无敌”的神话,为淮海战役的“60万胜80万”埋下伏笔。

《粟裕战争回忆录》(解放军出版社)、《李默庵回忆录》(中国文史出版社)、《苏中七战七捷》(军事科学出版社)、《中国人民解放军战史》(国防大学出版社)、《黄埔军校史料汇编》(广东人民出版社)