淮海战役是中国解放战争中的重要战役,也是三大战役之一,其战略意义深远。自1948年11月6日打响至1949年1月10日结束,战役历时66天,消灭或改编敌军55.5万人,成为解放战争中的关键转折点。淮海战役创下了三大战役中的“四个之最”——我军牺牲最重、歼敌最多、政治影响最大、战争形态最复杂。这场战役的胜利,背后又隐藏着怎样的牺牲与困境?

1948年12月淮海战役进入了最为关键的阶段。这一决战,已经逼近了胜利的边缘。在豫皖苏三省交界的陈官庄地区,近30万国民党大军被华东野战军严密包围,仿佛困兽般,无路可逃,死死挣扎着。敌军陷入了前所未有的困境,他们原本占据的地理优势和兵力上的优势,在解放军的合围中完全化为乌有。

30万国民党士兵的窘境可以用“狼奔豕突”来形容——他们如同30万只饥饿的狼,在一个空城里游走,却找不到一丝生路。蒋介石心急如焚,派遣了飞机空投物资,企图缓解困境。但这些物资的到达往往事与愿违,不是直接被解放军夺走,就是被地方百姓抢夺。最终飞往敌军阵地的物资,只能微不足道地满足杜聿明的部队需求。大多数物资被困敌军从未得到,他们的饥饿和绝望愈发加剧。

国民党士兵们在几乎没有食物的情况下,逐渐变得无所不用其极。皮带、干草和战马成为了他们的食物来源。随着粮食和马匹逐渐耗尽,士兵们陷入了更深的饥饿和绝望,有的甚至死于寒冷和饥饿,整片战场弥漫着死亡的气息。杜聿明面对此情此景,却选择继续固守阵地,毫无作为,甚至无动于衷。眼看着大批士兵死于非命,解放军指挥部却感到无比心痛。

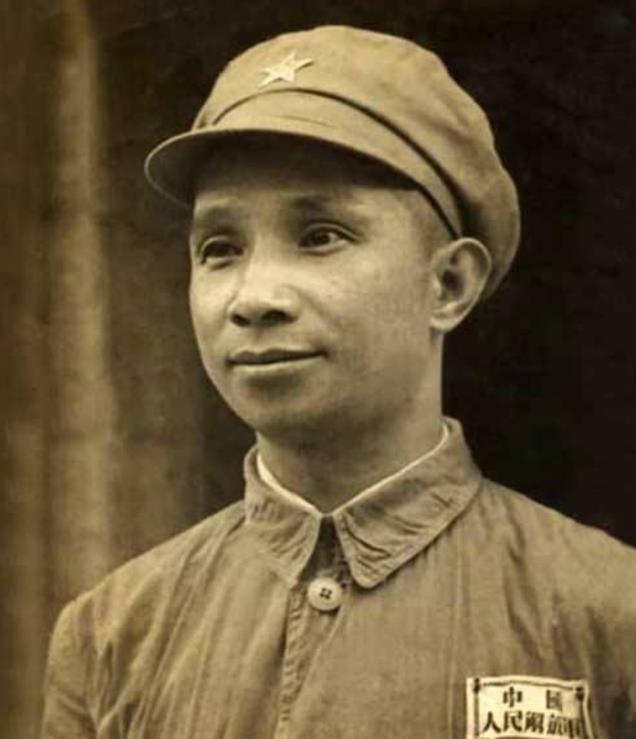

而粟裕将军的应对方式却出人意料。当敌军面临生死存亡的关键时刻,粟裕选择暂停进攻,转而展开了一场心理上的攻势——劝降。他命令解放军将那些被误投到我方阵地的粮食归还给杜聿明部队,并特意将一批大肥猪送到国军阵地附近。这一举动国军士兵对这些“意外之恩”产生复杂的情感,另一方面,解放军士兵也感到难以理解,毕竟在他们的眼中,敌人是需要被击败的对手,而此举似乎并不符合战场上的常规规则。

但粟裕清楚,这一做法背后的深意。他明白凭借解放军的兵力和火力,即使将敌军彻底击溃,也必然要付出极大的代价。而此时饥饿、寒冷和士气低落已经在敌军内部播下了分裂的种子。这种困境,正是破解敌军顽抗的关键。于是粟裕选择通过“攻心战”,逐步瓦解敌军的内部稳定,削弱其战斗意志。通过送粮送猪这一举动,解放军塑造了“仁义之师”的形象,巧妙地加深了敌军的内部矛盾,让他们的信心彻底崩塌。

短短几天内,越来越多的国军士兵在夜幕下悄悄越过战线,带着武器投诚。有些人被解放军士兵的友好对待所感动,甚至主动要求带领更多的弟兄一起加入解放军。这一现象迅速蔓延开来,连国军的高级指挥官都开始感到愈加恐慌。最初他们曾通过严密的监管来阻止这些投降行为,一旦有人谈论共产党或试图投降,立即将其处决。但这些手段并未能有效遏制士兵们的动摇,反而激化了不满情绪。

随着投诚的人数不断增加,国军高层彻底失控。甚至某些指挥官私下指示,允许士兵投共,只要不携带武器。通过巧妙的心理战,粟裕让敌军在物质和精神上陷入了全面的困境,促使其士气彻底瓦解。最终粟裕以极小的代价,几乎完全摧毁了敌军的战斗意志。

1949年1月6日,时机终于成熟,解放军发动了对杜聿明集团的最后总攻。这一天,寒风刺骨,战场上硝烟弥漫,战士们的喊杀声在空中回荡,震耳欲聋。炮火的轰鸣声似乎也无法压过他们的怒吼,彷佛每一声都在宣告着决战的到来。敌军人数庞大,达到数十万之多,但我军士气高涨,众志成城。解放军在强烈的信念和猛烈的攻势下,展现出了非凡的战斗力和决心。

战斗没有让人感到意外,我军再次用实力创造了历史。在短短几小时内,杜聿明的指挥体系完全崩溃,敌人陷入了极度的混乱。国民党集团的阵地被轰然突破,指挥官邱清泉英勇战死,李弥虽然一度试图逃脱,但最终也未能逃脱战场的审判。杜聿明在一开始试图伪装出逃,试图以一己之力逃离战场,但解放军的包围网早已将他死死锁住,最终被擒获。

随着杜聿明的败北,国民党的第二兵团和第十三兵团迅速崩溃,敌军在四天之内溃不成军。整个杜聿明集团几乎在顷刻之间土崩瓦解。至1月10日下午,解放军完成了对26万余名国民党军的全歼,战役以彻底的胜利收官,成为解放战争史上的一场巨大战役。

回顾淮海战役的全过程,国军失败的根本原因,或许可以用一句话概括:他们打倒了自己。尽管国民党在战争初期拥有数量庞大的军队和较为精良的武器装备,但这一切在饥饿和士气的双重打击下,变得毫无意义。战场上的困境,尤其是士兵们在极度饥饿中苟延残喘,只是一个缩影。这场战争真正揭示的是,得不到人民支持的军队,再强大的武器和装备也无法撼动胜利的天平。

即便敌军拥有数量上的优势,解放军却凭借着深厚的人民根基和坚定的信念,最终扭转了战局。人民的支持,才是战争中最强大的武器。这一事实,在淮海战役中得到了充分验证。当战士们在严寒和饥饿中仍能坚守阵地,冲锋陷阵时,他们背后支持的是整个人民的力量,是无数家庭和无数百姓对解放军的深情厚意。而反观国民党,他们的军队无法得到民众的信任和支持,战士们疲惫不堪,内部分裂,而这一切的根源就在于他们未能赢得人心。

1949年元旦,解放军的宽容和善意为解放战争增添了一抹温暖的色彩。解放军并未对投降的敌军士兵进行过多的苛责,相反他们提供了食品、衣物,甚至让部分投降的士兵在前线参与战斗。

但有人把战争当作了工具,用以巩固自己的统治与权力,而另一些人则始终坚持为了人民、为了国家而战,不断寻找新的出路与希望。正是这些不同的选择,最终决定了战争的走向。而解放军选择了宽容、选择了人心,所以这让他们赢得了战争的最终胜利。

战争虽然残酷,但它也可以是一门艺术,谁能善用手段、赢得人心,谁就能笑到最后。在淮海战役中,解放军的策略远远超越了传统的军事手段,他们不光在战场上击败了敌人,更通过“攻心战”瓦解了敌人的士气,破坏了他们的内心防线。战争的结局不是枪林弹雨中的胜负,是对人民心灵的深刻打动与感召。解放军的胜利,也正是因为他们深知,只有赢得人民的心,才能赢得战争的最终胜利。

在这场史诗般的战争中,人民的力量、宽容的胸怀和巧妙的战略最终化为胜利的关键。解放军没有以压倒性的力量去摧毁敌人,而是通过争取敌军士兵的心、通过激化敌内部的矛盾,巧妙地让敌人的战斗意志崩溃。

参考资料:

陈官庄战役——百度百科

《粟裕建议和参与指挥淮海战役的前前后后》——中国共产党新闻网

《淮海战役,杜聿明军队被围陈官庄,解放军展开劝降》——凤凰网

《淮海战役,杜聿明计划在陈官庄突围,不料一场大雪将部队困了十天》——凤凰网

《“心理原子弹”瓦解陈官庄绝望之敌》——新民网