山西大同席某某涉嫌强奸罪一案,随着二审的结束再次引发舆论风暴。这起看似普通的性侵案件,因处女膜完整、物证缺失等关键细节,暴露出司法实践中证据审查的深层矛盾。当一审判决仅依赖言辞证据便认定强奸罪成立,而二审却因物证不足陷入僵局时,公众对司法公信力的质疑已超越个案本身,指向了更深层的制度性反思。

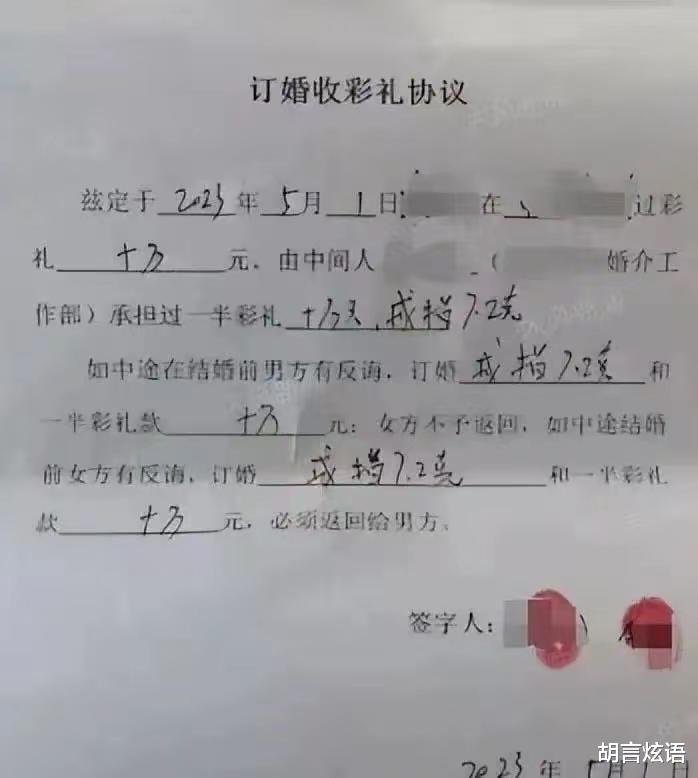

一审判决书认定,席某某在订婚次日强行与女方发生关系,其核心依据是女方陈述及事后报警行为。然而,司法鉴定报告显示,送检的内裤、阴道擦拭物中均未检出人精斑及STR分型,医院诊断记录亦表明女方处女膜完整、无新鲜破口。这些客观证据与“强行发生性关系”的指控形成直接冲突,却在一审中被轻描淡写地略过。

更值得关注的是,男方家属提供的监控视频显示,二人进入婚房时状态亲密,与“暴力反抗”的描述大相径庭。而女方主张的“火烧窗帘”“拖拽行为”等情节,虽能证明事后情绪激动,却无法直接佐证性行为的强迫性。这种“有罪推定”的裁判思路,将本应严格的证据审查简化为对报案人陈述的单向采信,导致判决结果与公众认知产生剧烈冲突。

案件背后,是司法实践中长期存在的“重口供、轻物证”倾向。在性侵案件中,由于取证时效性强、物证易灭失,言辞证据往往成为定案关键。但这种依赖口供的模式,在缺乏佐证的情况下极容易导致误判。本案中,女方陈述的“拒绝性行为”与男方主张的“自愿发生关系”形成直接对抗,而法院在缺乏第三方证人、现场物证的情况下,仅凭报案时间和事后行为便作出有罪判决,显然未能达到“排除合理怀疑”的刑事证明标准。

此外,司法程序中的瑕疵亦不容忽视。男方家属指控侦查机关遗漏关键证据、未进行伤情鉴定,而一审法院对辩护方提交的26份申请未予回应,这种程序上的不透明加剧了公众对司法公正的质疑。当“疑罪从无”原则在地方保护主义或舆论压力下被架空,司法公信力便面临根本性危机。

面对此类争议案件,司法改革的必要性已毋庸置疑。首先,应建立性侵案件专业化审理机制,由具备心理学、医学背景的法官组成合议庭,结合物证技术和行为科学分析,提升证据审查的科学性。例如,引入“性侵创伤应激反应”专家证言,区分正常生理反应与虚假陈述。

其次,完善证据规则,明确“亲密关系”对性侵认定的影响。在婚约关系中,双方的身体接触可能存在模糊地带,仅凭事后态度转变难以直接推定强迫性。应建立“渐进式同意”标准,结合交往历史、沟通记录等综合判断。

最后,强化司法公开与监督机制。对涉及重大公共利益的案件,可试点“人民陪审团”制度,由普通公民参与事实认定,平衡专业判断与社会常识。同时,建立类案检索与量刑指引系统,避免同案不同判现象,增强裁判的可预期性。