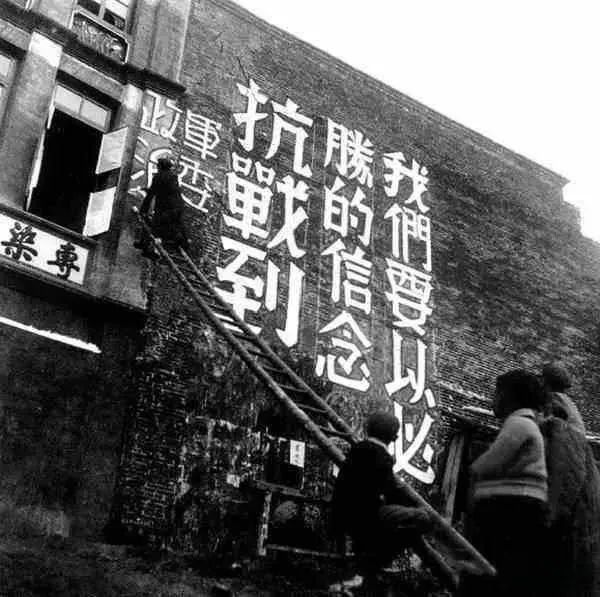

按:从某种角度而言,八路军在抗日战争初期得以迅速发展,与蒋介石有着很大的关系。

此前,蒋介石利用国家机器,将八路军困于特定区域,并通过经济、政治、宣传等封锁手段,切断了八路军与外界的联系,致使八路军难以顺利接触广大群众,开展扩红及群众工作。 而在抗战初期,蒋介石犯下了难以挽回的战略失误,华北地区丢失的太快了。国军的溃败与撤退,意味着国民政府对广袤的华北地区失去了掌控。

国民政府在华北的各级政府组织被日军破坏,陷入瘫痪,然而华北的群众仍在当地。此时,与八路军争夺群众的,仅有组织松散的日伪政权和残暴的侵华日军。

《孙子兵法》有云:“投之亡地然后存,陷之死地然后生。”

国军不敌侵华日军退出华北后,在教员的部署下,八路军化整为零,依托华北山地,大力开展群众工作,迅速补充兵员,壮大抗日队伍,在华北群众急需组织之际,扛起了整个敌后战场的抗日大旗。

这就如同有一项风险大、艰苦且无利益,却又必须有人承担的任务,圆滑之人都逃避了,而一位身形瘦弱但眼神坚定的青年却主动请缨。

在讲述励志少年逆风前行的故事前,我们先探讨一下蒋介石是如何一步步丧失优势的。

01 华北战场的失利

由于蒋介石将国军大部分精锐部署于上海战场,致使华北防守力量极为空虚,让侵华日军得以快速侵占华北。汤恩伯待援无望,选择突围弃守南口,卫立煌和傅作义也相继失守阵地。

至此,侵华日军完全控制平绥线,解除了后顾之忧。

日军恐怕都未曾想到,能如此轻易地拿下南口、张家口一带,这一顺利推进进一步激发了其野心。

平绥线失陷后,平汉线和山西成为日军的下一个进攻方向。

日军以第6、14、20师团(后108师团加入)从北平向平汉路进攻,兵力达88500人。

据第2集团军第1军第27师79旅参谋长徐宪章回忆,日军进攻前,国军在平汉线正面设了三道防线。

第一线由孙连仲第26路军和万福麟第53军防守,第二线以关麟征第52军为主力,第三线由商震第20集团军负责。

第一线遭日军第20、6、14师团攻击,孙、万两部无力抵抗,伤亡惨重。

事后,孙连仲等人指责第二道防线的刘峙和关麟征不予以支援。

实则,第一道防线与第二道防线相距百余公里,且第二道防线兵力有限,自身守城都困难,若支援途中遭敌偷袭,防线必破。所以关麟征只能在城郊等待孙连仲部败退下来后进行抵御,实属无奈。

这也表明,蒋介石将上海定为主要战场后,不仅使华北防守力量空虚,指挥力量也有所缺失,导致军队组织松散、配合混乱,甚至相互拆台。

当时,国军指挥系统专注于淞沪战场,对华北战场指挥力度有限。缺乏有力的中央指挥协调,华北的中国军队不仅难以协同作战,还常互相掣肘。

南口激战时,晋军增援,刘汝明多次阻挠援军过境,甚至对汤恩伯的中央军过境也百般刁难。

津浦线作战中,29军内部宋哲元及将领与战区司令长官冯玉祥矛盾重重,互相拆台之事频发,本就薄弱的战力更被削弱。

这形成了恶性循环:前军抵挡不住时,后军无法支援;前军大败后,后军主力难以抵挡乘胜而来的敌军,只能放弃防线。9月24日,保定失守,石家庄也未加防守便拱手让给日军了。

整个平汉线防御形同虚设,敌军如入无人之境。 主将无能,累死三军。这仗打的是一个憋屈,真是一言难尽!

02 淞沪战场的失利

说完华北战场,再看淞沪战场,两大战场开战时间一先一后。

蒋介石本欲开辟上海战场,吸引北方敌军部分兵力,减轻华北压力,结果却适得其反,中国主力齐聚上海,致使华北防守力量严重不足。

1937年8月8日南口开战,26日南口沦陷。

最终华北之敌倒是南下了,但并非驰援上海战场,而是在夺取华北重要军事要地后,整装南下。

有学者认为淞沪会战持续3个月,吸引敌军30余万人,达成了战略目标。

这种说法是站不住的,战争局势敌强我弱,在此情形下,占绝对优势的一方必然会主动寻找对方主力决战。

直白点说,当时中国主力在哪,日军自然就会向哪包围过去。

而能否利用敌人的战略动机,以较小代价为中国争取更多战略空间,才是关键。南口、上海、南京、武汉等地最终都难以守住,关键是要利用这些敌人必攻的城市和要点,以较小代价实现自身战略目标。

淞沪会战最终使日军在华东地区集结了大量兵力,上海、南京、徐州等战场的出现,皆因蒋介石将日军主力吸引到华东地区。

淞沪会战爆发后,撤退计划不完善,中国军队统帅部未能履行职责,未协调好各部队关系,在战略拐点出现时,也未及时下达撤退命令,导致部队撤退时伤亡惨重,淞沪战场付出了25万人伤亡的巨大代价,且实际损失远不止于此。

前线各级指挥官所率部队多有半数以上或三分之二以上的伤亡。桂军精锐第7军第1022团代理团长称,其部队上阵不久便“伤亡三分之二”,连长全部伤亡。

胡宗南部第一次换防时,“全军官兵伤亡百分之八十以上”,接防的桂军“打了三天就打光了”。

第4军、第43军在浏河口激战,“伤亡三分之二”。

第18军第11师在罗店、月浦等地作战,伤亡惨重,全师“八次补充连排长”,“有的连仅存官兵十余人”。

淞沪战场损失的多为精锐部队,陶峙岳称这些精锐的重大伤亡“损伤了国家元气,给后来的抗日带来更大困难”。

03 淞沪会战的最优解

南口战场地形对我有利,对敌方不利,而上海战场则相反。

上海左边是长江口,右边是杭州湾,形成“凸形边境”,日军可充分发挥其“占绝对优势”的“海军与其航空联合作战”优势,从上海两侧的长江和杭州湾登陆,实施战略包围,易获胜利。

蒋纬国团队对此的解释是:正因上海战场对日军有利,才能吸引日军前来。

从吸引北方敌人、分散敌军兵力的角度看,此解释似乎合理。

但吸引敌人的目的是争取时间,完成中国持久作战的有利部署。令人费解的是:

在已确定将中国持久抗战大后方定为西南、西北,明确四川为“复兴民族之根据地”的情况下,

蒋介石为何不抓紧时间将华东地区的工业等资源转移到后方,反而在未转移前就开辟上海战场?

唯一的解释或许是蒋介石和国民政府没有与日军决一死战的决心,尚存侥幸与犹豫。

因为按此战略,“七七事变”后,国民政府应利用华北有利地形,尽可能拖延敌军南下时间,确保上海及整个华东这一经济重心保持更长时间的无战状态。

再用华北战争现实警醒华东工商界和知识界,动员他们有计划地向后方转移,动员民间力量为工厂内迁筹集经费和运输工具,政府也应争取时间筹措支持工厂和人才内迁的费用、协调选址、协助规划迁后生产等。

但,蒋介石是这么干的吗?

04 淞沪会战未能实现战略目标

淞沪战场开辟过早过快,吸引众多敌人到中国经济中心和产业聚集地,上海开战后,战火蔓延至南京、武汉,必然会出现一个结果:

华东地区产业转移失败,严重影响持久作战大后方的生产建设。

事实上,“七七事变”20多天后,上海工业内迁问题才由资源委员会专门委员林继庸提出。

正式搬迁时,淞沪会战已进入小高潮,许多通道被封锁,陆运和河运受阻。当时部队撤退都困难重重,更不用说工商界人员。

淞沪地区地形给中国军队大撤退和产业转移带来极大困难,第36师西撤时,一路上河汊纵横,只有一条公路可走,部队拥挤不堪,大军溃败失控,敌军趁机攻击,部队损失惨重。

胡宗南第17军司令部遭偷袭,部员及警卫多被打死,胡仅“只身逃脱”。

第19集团军司令薛岳乘车在公路上遭敌机扫射,司机和卫士被打死,薛“跳到河沟里”才幸免于难。

淞沪会战期间,从上海迁出的厂家多以武汉为目的地,未迁往西部。不少工厂急于在武汉重建开工,至1938年2月,已有20余家小厂在武汉开工。但淞沪会战结束后不久,武汉沦陷,重建的工厂再次化为废墟。

有学者研究表明,上海2270家工厂受不同程度损失,闸北损失100%,虹口损失90%。当时上海生产战时急需产品的橡胶业厂商31家,占全国同业90%,其中23家损失严重。

综上所述,国民政府主动发起淞沪会战,投入大量精锐部队血战3个月,不仅未能及时调动华北敌军,还迅速丢失华北重要防线,未为东部地区产业转移创造更多空间和时间,也未达成中国持久作战的物质基础战略目标。

还有,也未能在战略地形上取得比华北更有利的态势以减少中国军队损失,实现持久抗战目的;更未发挥维护中苏交通线的战略作用。

总体而言,淞沪会战对中国持久抗战未产生重大正面影响。

05 日军的战果出乎意料

中日双方军事力量差距悬殊,一方是工业社会,一方是农业社会,开战近乎降维打击,这是公认的事实。

但需强调的是,从总体战力看,日本是岛国,近代才崛起,受发展时间、资源、人口等因素限制,其综合战力与西方老牌强国德国不可相提并论。

当时日本最强的部队是海军,有一定规模的航空母舰战斗群,具备远洋作战能力,但这对非海洋大国的中国作战作用有限。

陆上作战方面,日本没有德国等西方大国的空军集团军和坦克集团军,不具备德军闪电战灭亡法国、一周攻入苏联境内500多公里纵深的能力。

日军从平汉线南下,从广州北进,会师武汉,战线长达2000多公里,为防中国军队侧击,沿途需控制10多个省、上百万平方公里的地域。

这决定了日军无论从哪条路线进攻,都不可能短期内扫荡中国大军主力,一举占领武汉,除非能短时间消灭抗日部队主力,并迅速建立稳定的日伪政权来管理广大地区。

周总理曾指出,“敌人兵力的准备,只能适用于铁路公路线上,最不适应于山地,且不熟识中国内地的道路,而山西全境,冀察西部,热冀边地,都是山地,最便于我军的活动”,对日军作战不利。

华北战争爆发时,日军尚未考虑向上海转兵,主攻方向是平绥线,首战在南口,主要目的是“解除中国驻屯军后侧及满洲国国境的威胁”。

事实上,从九一八事变到七七事变,日军虽有侵吞中国的野心,但在战略上是分步骤实施的。

当时,日本政府首要目标是通过军事胁迫和利诱,迫使蒋介石承认伪满洲国(包括黑龙江、吉林、辽宁、河北承德地区、内蒙古东部地区),实现华北五省特殊化(河北、山东、山西、察哈尔、绥远),进而侵吞华北五省。

06东来紫气,润泽苍生

因此,笔者认为蒋介石将中日第一次大会战选在上海并非最佳选择,可先在山西重兵布防,巩固战略要点防御,待华东产业转移基本完成,华北建立完善防御组织体系后,再开辟上海战场也不迟。

但国民政府的战略定力和组织能力令人质疑,全国看似统一,实则一盘散沙,在此情况下,依靠蒋介石在正面战场战略防御阶段取得战略优势,几乎不可能。

历史没有选择蒋介石,成就千秋功业,必定需要非凡之人。

正所谓,“东来紫气,润泽苍生,巍巍昆仑第一峰!”

图片来源网络,侵权联系删除!