晚年黄维和家人合照

1976年春天,北京永定河岸边聚集了不少围观市民,一具老年女尸漂浮在河面上,午后的阳光映衬着浮肿苍老的脸,显得更加惨白。

人们议论纷纷,本该颐养天年的年纪,为何选择以这种方式结束自己的生命?失足落水?走投无路?除了叹息外,各种猜测接踵而来。

然而没有人想到,这个年过花甲的老人曾经有着显赫的家室,她是国民政府高级将领、国民革命军第12兵团司令员黄维的夫人——蔡若曙。

更令人意想不到的是,此时距离她苦等了27年的丈夫黄维特赦出狱,仅仅过了一年的时间,这其中有着怎样鲜为人知的隐情呢?

蔡若曙出身名门,父亲是杭州军政的一把手蔡仲初,1933年,17岁的蔡若曙在父亲举办的一次舞会上结识了29岁的黄维。

彼时的黄维刚刚被委任为国民革命军第十一师副师长,深得陈诚的青睐,可以说年轻有为,前途无量。

一个才貌双全的大家闺秀,一个英俊潇洒的少帅师长,初见的那一刻,恰似隔了几世的久别重逢,一见钟情实在不是什么出乎意料的事。

很快,二人便陷入了爱河,尽管黄维在老家已有妻室,但封建家庭的包办婚姻,又怎能抵挡住干柴烈火的自由恋爱。

蔡若曙曾对黄维说:“我一定要嫁给你,没有你,我会疯掉。”

为了能够与心爱的人在一起,蔡若曙向家中隐瞒了黄维已有家室的事实,三个月后,他们在西子湖畔举行了婚礼。

此后,黄维带着蔡若曙回到贵溪老家,一来让爱人拜见母亲,二来他要与发妻离婚,给蔡若曙一个应有的名分。

陈诚

然而面对儿子这个“外室”,黄母却坚决不认,为了说服母亲,二人在黄母的门前足足跪了两天,面对爱情,他们是如此义无反顾。

最终黄母选择了妥协,同意儿子与发妻离婚,但是有两个条件:一,前妻离婚后继续住在家中;二,蔡若曙死后不能进入黄家祖坟。

无论在什么年代看,这样的条件都未免欺人太甚,但对于蔡若曙来说,她已经很满足了,她常对丈夫说:“只要能陪在你的身边就好。”

婚后的生活幸福而甜蜜,二人世界也在岁月的沉淀中升级成四口之家,相夫教子的婚姻生活中充斥着欢声笑语。

尽管随着抗战的全面打响,蔡若曙不得不跟随丈夫四处奔波,但一家人在一起的日子,总是令人心安。

黄维一身正气,为人忠诚刚正,战场上的他作战骁勇,又出身于陈诚的嫡系部队,因此深得老蒋的喜爱,很快便得到了提拔。

黄维

然而,“骁勇”并不代表“善战”,黄维就是一个典型的学院派军官,毕业于黄埔军校的他,如果不做军人,也许会成为一名优秀的教师。

但作为一个将领,黄维显然过于死板,缺乏变通,虽然深谙“纸上谈兵”的弊端,却依旧跳不出兵书上的条条框框。

愚忠,固执,守旧,是黄维在战场上留给后人的第一印象,然而这并未成为他前途的阻力,反而令他的仕途平步青云。

1948年,淮海战役爆发,在这场直接决定中国未来命运的战争中,国民党派出五大主力兵团对解放军进行围剿。

对党国一片赤诚的黄维,被老蒋任命为第12兵团司令员,在出征前夜,蔡若曙对丈夫的这次征战隐隐感到不安,而此时她正怀有身孕。

老蒋

“我等着你回来,你还要给孩子取名字呢”,这是在黄维出发前,蔡若曙同丈夫说的最后一句话,谁知这一等竟是27年。

历史的车轮滚滚向前,不会因某个人的意志而改变方向,淮海战役国民党军队全线溃败,黄维率领的第12兵团全军覆没。

心心念念等待与丈夫团聚的蔡若曙,等来的却是丈夫战死沙场的消息,尽管没有找到尸体,国民政府依旧为黄维召开了隆重的追悼会。

听到这个消息的蔡若曙,简直不敢相信这一切,几近崩溃的她一边摇头一边嘟囔着将自己关在房间里:

“不会的,他不会死的,他还没有给孩子取名字,怎么可能会死?”

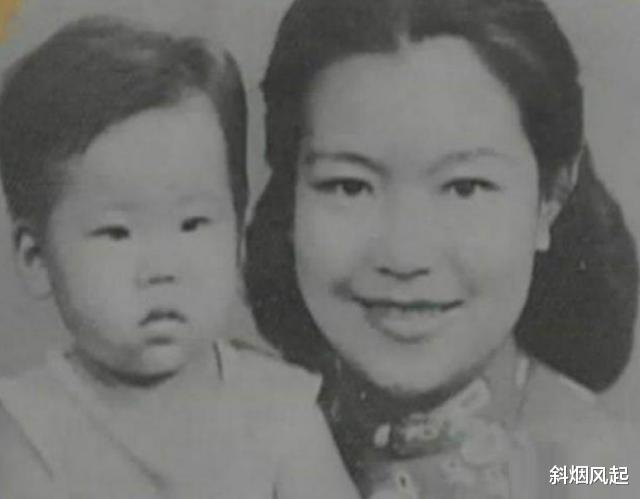

女儿黄慧南在回忆当时的情形时说:“那时候妈妈很着急,听说爸爸战死了,觉得天都塌下来了。”

黄慧南

是的,对于蔡若曙来说,战争的持续与否,战场上谁输谁赢,这一切都不重要,她只是一个普通的女人,一个等待丈夫回家的女人。

那一刻,她何尝不想随他一起去了,但是看着自己日渐隆起的小腹和眼前两个嗷嗷待哺的孩子,他们已经失去了父亲,她又怎能忍心呢?

为了让孩子们在乱世中活下去,蔡若曙不得不接受了现实,她找到了从战场上逃回的第12兵团副司令胡琏,想要领取丈夫的抚恤金。

令她没有想到的是,胡琏上来便破口大骂:“12万人的王牌军,在他的指挥下全军覆没,还有什么脸来要抚恤金?”

蔡若曙没有再坚持,她知道,如果丈夫地下有知,也定不会让她来索要一个“失败将军”的抚恤金,他是如此“骄傲”的军人。

在很多人看来,作为一个逃跑的将军,胡琏根本没有资格对“以身殉国”的黄维指手画脚。

胡琏

但不得不说,除了解放军英勇的进攻外,黄维固执的墨守成规的战术,也的确应为失败负责。

几个月后,老蒋安排国民党高级将领及其亲属东渡台湾,身怀六甲的蔡若曙带着两个孩子,昏昏沉沉地上了船。

来到台湾后的蔡若曙独自生下了小女儿,虽有政府的救济,但日子依旧艰苦,全家的生活重担都压在她一个人的肩上,让她喘不过气来。

没有人知道,在这两年的时间里,带着三个孩子的单身女人要怎样度过那段背井离乡、肝肠寸断的日子。

一个个漫长的夜晚,看着孩子们熟睡的脸庞,她想起了在另一个世界的爱人,常常出现的幻听又让她猛然地将门打开,似乎丈夫刚刚还在。

他的声音、表情、呼吸就这样飘荡在夜色里,飘荡在她抓不住的无尽的虚无中,夜这样地过,她这样地相思,如此地相思。

世间的事有时就是这样百转千回,在来到台湾两年后,时任“台湾省主席”的陈诚,带给了蔡若曙一个惊天动地的消息:黄维还活着!

原来,淮海战役结束后,国民政府大量军官被俘,黄维就是其中之一,作为战犯,他一直被关押在北京功德林战犯管理所接受改造。

听到这个消息,蔡若曙再也控制不住内心的情绪,积压在心中的痛苦、委屈、喜悦、悲伤,像开了闸似地从她的眼眶中奔流而出。

是的,上天给了她一次重新活过来的机会,还是那句话,一切都不重要,只要他还活着,她只要他活着。

由于彼时两岸的紧张局势,蔡若曙只得偷偷带着三个孩子前往香港,后又几经辗转来到了上海,开始了“没有期限”的漫长等待。

陈诚

为了养活三个孩子,并让他们接受教育,蔡若曙开始做一些零散的文案抄写,此后又凭借自己出色的学识,在上海图书馆谋得了一份工作。

尽管有了稳定的收入,但要支撑全家人的开销,依旧是捉襟见肘,然而每每想到丈夫,蔡若曙就有了活下去的希望。

后来,周总理得知了蔡若曙一家的境况后,关怀备至,在总理的关照下,大女儿黄敏南考入了复旦大学,小女儿黄慧南也考入了重点中学。

常言道:“落花有意流水无情”,正当一家人的生活渐渐步入正轨时,黄维在战犯管理所里却是另一番光景。

相较于其他战犯积极接受改造学习,争取早日获释,黄维却我行我素,不服管教,始终是一副不配合、不认可、不接受的态度。

同在管理所改造的国民党陆军中将沈醉,在回忆起黄维时说:

“教官批评他时,他总是闭目养神,面无表情,而有些人的批评使他讨厌时,他会用力一挣,放个响屁,而这往往会引起对方更大的反感。”

每每其他战犯在写悔过书时,黄维从来都是“交白卷”,他常说自己问心无愧,唯一惭愧的是十几万大军在自己的带领下一败涂地。

周总理

时间久了,黄维成了管理所中有名的“刺头”,常常对教官大呼小叫,更是以“士可杀不可辱”“君子不事二主”而自居。

不得不承认,黄维的确是一个受传统儒家思想影响很深的人,君为臣纲、父为子纲的思想根深蒂固,多年来他始终对国民党政权忠心耿耿。

在黄维看来,人要懂得知恩图报,是国民党多年的信任和培养,将他从一个默默无闻的学员提拔成了手握重兵的司令。

对于陈诚和老蒋对他的“栽培”,更是心怀知遇之恩。

诚然,黄维的忠诚与感恩不失为一种气节,但一味盲目、不明事理的忠诚就变成了“愚忠”,要知道,你看到的往往是别人想让你看到的。

“忠诚刚正”的黄维,自是不会看透“论权术无人出其右”的老蒋,解放战争时期的国民党四分五裂,老蒋深谙“手握兵权”的风险。

王牌军必须要交到嫡系统帅的手里,而陈诚系是其最信任的亲信,加之黄维的守旧和愚忠,自然是老蒋心中最佳的带兵人选。

然而让黄维这种只会“纸上谈兵”的学院派将军去领兵打仗,真的是对国家负责吗?这所有的一切安排,不过是其“权术”下的牺牲品。

1956年,周总理对黄维做了特批,准许家属探望,对于这位曾经的“抗战英雄”,总理给予了深切的关怀。

周总理

火车的轰隆声悠远绵长,仿佛一条蚯蚓在铁轨上奋力地摩擦着,蔡若曙望着窗外,就在那茶色玻璃窗的反光里,浮现出丈夫模糊的侧脸。

8年了,岁月的蹉跎想必在彼此的脸上都烙下了印记,她想着他也许瘦了,也许变得苍老,只要能在一起,她又何尝不想与他一夜白头。

夫妻时隔8年的重逢,在彼此的眼中都消瘦了很多,面对着日思夜想的丈夫,蔡若曙竟一时哽咽得说不出话,眼泪却止不住地往外流。

本以为今生再也见不到妻子的黄维也怔住了,对于妻子的守候,他心中充满了感激。

但是身在功德林的他,常年生活在“不成功便成仁”的信念中,作为“党国”的将军,他不想在“敌军”面前表现得儿女情长。

蔡若曙

蔡若曙擦了擦眼泪,从怀里拿出一张包裹得四四方方的纸包,里面是一张照片,她递给了丈夫,微笑着说:

“这是咱们的小女儿,本来打算等你回来给她取名字,但是……”她一下又哽咽住,顿了顿说道:“孩子不能一直没有名字,她叫黄慧南。”

沈醉将军曾在回忆录中这样写道:“在管理所时,黄维一直将这张照片放在上衣的左口袋里,时不时会拿出来看,那是他最珍贵的宝贝。”

丈夫在管理所的表现,蔡若曙已有所耳闻,为了能够让家人早日团聚,她此来的主要目的,就是劝说丈夫接受政府的改造,早日获得特赦。

然而,当听闻妻子是来为“敌军”做说客时,黄维竟勃然大怒:“身为国民政府的将军,我绝不会投降,你以后别再来看我了!”

望着丈夫拂袖而去的背影,宛如一道冰锥扎在了蔡若曙的心上,等待了8年的这次见面,就这样不欢而散。

蔡若曙(右)

蔡若曙又怎会不知丈夫的为人和性格,她知道他是一个好人,只是钻在了自己的牛角尖里,她相信他一定会做出正确的决定。

此后的蔡若曙依旧常常来探望丈夫,尽管对于她的劝告,黄维并不理会,但她还是会为了给丈夫送一件冬季的棉衣而千里奔波。

三年后,政府传来的消息让蔡若曙欣喜不已,中央已经拟定了第一批特赦战犯的名单,而黄维就在其中,很快便会向社会公布。

然而,在中央最终公布的第一批特赦名单中,却没有黄维的名字,虽说希望越大失望便越大,可这样的时刻,让她怎能不满怀憧憬?

事实上,黄维的确曾出现在第一批特赦战犯的名单中,作为陈诚系的将领,他可以为两岸关系的改善发挥重要的作用。

但是,黄维对于政府的善意和改造极端抗拒,最终不得不将他的名字从特赦名单中去掉。

黄维

明眼人都可以看出,黄维的做法无疑是咎由自取,他的墨守成规和愚忠守旧,不仅让人怒其不争,更是让苦苦等待他的妻子伤心不已。

在得知丈夫作茧自缚的行径后,蔡若曙崩溃了,11年的苦苦等待,仿佛一场绵长的秋梦,被寒风猛然惊醒,到头来不过是一场空。

她害怕极了,她怕他会在监狱中度过一生,怕此生全家人再无团聚的可能,怕那高墙内外近在咫尺又远在天涯的无望守候。

在巨大的精神压力下,蔡若曙出现了精神分裂的前兆,常常失眠、幻听,后来在政府的关怀下,上海图书馆为她办理了提前退休的手续。

而此时在管理所服刑的黄维,对家中发生的变故一无所知,为了逃避改造学习,他全心投入了自诩为“伟大”事业的永动机的研究。

黄维

他曾对教官说:“我不是一个合格的将军,但我想为人民做一点事,如果永动机可以成功实现,就可以造福亿万百姓。”

虽然在今天,我们都知道“永动机”是不可能实现的,但在当时,国家还是给予了黄维各种可能的支持。

在清华大学研究物理课题的大女儿黄敏南,常常到管理所劝诫父亲,不要将精力投入到这项不可能完成的事业中,但黄维仍固执己见。

也许,时间终会磨平这世间的一切棱角,年过花甲的他开始慢慢感受到,国家和政府对他的关怀。

是的,即使在三年自然灾害期间,管理所的教官都节衣缩食的情况下,黄维的餐桌上每天仍会有牛奶、鸡蛋和肉,这让黄维发自内心的感动。

黄维接受特赦书

黄维突发心绞痛时,管理所的医护人员对其无微不至的照顾,更是令他第一次说出了“感谢共产党救了我”这样真挚的话。

1975年,在被改造了27年后,黄维终于被特赦释放,那一年他已经71岁。

27年的岁月蹉跎,足以将一个风姿绰约的少妇,变成一个孱弱不堪的老者,而此时的黄维也已是白发苍苍。

小女儿黄慧南在回忆起全家人一起去接父亲出狱时的场景时说:“去北京接父亲之时,母亲对我说‘这回你有爸爸了,我就放心了。’”

对于黄慧南彼时的心情,我们已经无法感同身受,但毋庸置疑的是,对于这一家人来说,这句话充满了无尽的辛酸。

全家人的相聚没有想象中的热泪盈眶,黄维的脸上也并未表现出任何喜悦,也许在他看来,夫为妻纲依旧是理所应当。

蔡若曙

获释后的黄维,被安排在全国政协文史资料研究委员会工作,任文史专员,而黄维在过往改造中长期的不配合,让蔡若曙十分担忧。

本就有精神分裂症状的她,每日患得患失,生怕丈夫在工作中因说错话而再次身陷囹圄。

退休后的蔡若曙每到丈夫下班时间都要提前在楼下等,哪怕黄维晚几分钟出现,她都会觉得天塌了一般,惶惶不可终日。

随着精神状况的每况愈下,蔡若曙只得依靠药物来维持正常的生活,而药物的副作用又常常令她神情恍惚。

不得不说,现实中的情感往往充满了讽刺,正当妻子病情严重恶化之时,黄维却仍然沉迷在“永动机”的实验中。

他将自己工作之余的全部精力,都投入到了这个不可能成功的实验里,对于家人的劝告,他始终置若罔闻。

1976年,蔡若曙收到了儿子黄新的来信,在得知儿子在高校中恢复原职,并于不久后要结婚的消息后,蔡若曙欣喜若狂。

黄维(前排左二)

她兴奋地冲进黄维的实验室,对着正在专心实验的丈夫喊道:“儿子要结婚了!”

然而,黄维像是完全没有听到一样,自顾自地沉浸在实验里,蔡若曙以为丈夫没有听到,又大声的重复了一遍:“儿子要结婚了!!”

令蔡若曙始料不及的是,黄维转过身来,竟对妻子大声斥责道:“滚!”

对于黄维当时的情绪,我们无从知晓,也许他根本没有听到儿子结婚的消息,也许妻子的出现打断了他实验的进程,也许有太多的也许。

但这一声“滚”,却彻底击垮了蔡若曙脆弱的心理防线,27年的等待换来了什么?这一生的痴情难道就是一场惘惘的梦?

精神恍惚的蔡若曙默默离开了实验室,来到永定河边,一跃而下,结束了自己60年的悲剧人生。

对爱情的忠贞,对家庭的责任,对丈夫的守候,对生活的无奈,都在纵身一跃的刹那烟消云散。

当黄维拨开围观的人群,发现妻子时,早已无力回天,此后的他大病了一场,连妻子的葬礼都无力参加。

黄慧南与蔡若曙

“若曙难妻,黄维敬挽”,这是黄维在挽联中留给妻子最后的话。

黄维的愚忠守旧令妻子虚度了27年的大好年华,他的固执己见又造成了妻子的人间悲剧,实在令人感到愤意难平。

尽管晚年的黄维曾说:“我这个人的思想转变比较慢,其原因是我得看事实,没有事实摆在我面前,我是不会轻易认输的。”

但是,这依旧不能掩盖黄维“私心自用”的人格缺陷,相较于率领千军万马征战沙场,27年的守候与磨砺,则更需要勇气。

也许在妻子离去的那一刻,他才真正了解了妻子的苦衷,真正懂得了生命中最珍贵的感情。

1989年,在妻子离开13年后,黄维走完了他85年的荒唐人生。

正所谓“十年生死两茫茫”,然而纵是料得年年肠断处,又能怎样呢,能陪伴他的,也只有明月夜,短松冈。