文|钱宝

编辑|黄毅来了

开机发布会上,片方曾豪言“打造年度爆款”;预告片里,主演信誓旦旦“颠覆经典”;宣发期,热搜词条挂满“行业创新”“突破传统”……

但现实却狠狠打脸,《雷霆战将》只播到第13 集,因“剧情悬浮、价值观扭曲”被央视痛批后连夜下架。

《我叫刘金凤》刚播完片头曲,就因“文化错位”争议被平台紧急撤档。

《东八区的先生们》刚看完第一集,就发现全片从“正在热播”变成“无法观看”。

这 5 部曾被寄予厚望的剧集,如今都成了行业整顿的“典型标本”,它们的真实身份究竟是谁?

《东八区的先生们》:“霸总癌”晚期患者的集体狂欢

《东八区的先生们》:“霸总癌”晚期患者的集体狂欢在影视的长河中,总有一些作品以其独特的“烂”让人印象深刻,《东八区的先生们》便是其中的典型。

这部由张翰自导自演,耗时多年精心打磨的“诚意之作”,打着展现都市男性魅力与生活的旗号,实则是一场令人作呕的低俗闹剧。

剧中的台词“油腻”到令人发指。

每一句都像是从霸道总裁的“油腻语录”中照搬而来,毫无新意和深度。

“这,是男人该干的事”“我童语只要还活着,就一定不会输” 等台词。

配上张翰自以为是的表情和动作,让人仿佛置身于一场尴尬的模仿秀中。

除了油腻的台词,剧中还充斥着大量低俗擦边球和性别歧视的内容。

“扯内衣带”这一情节堪称全剧的“高光时刻”。

张翰饰演的男主在女主险些摔倒时,不是伸手去扶,而是扯住了女主的内衣带。

还进行了 360 度的旋转展示,这一画面简直是对观众眼睛的极大侮辱。

而“职场性骚扰合理化”的桥段更是让人愤怒不已。

男主在办公室对女主做出各种不恰当的举动,却被视为爱情的表现。

面对这部“烂片教科书”,观众们自然是毫不留情地给出了差评。

豆瓣评分 2.2 分,创年度新低,这一数据充分说明了观众对该剧的失望和不满。

而央媒的痛批更是让该剧陷入了万劫不复的境地。

央媒直指其“用低俗博眼球”,一针见血地指出了该剧的本质问题。

《雷霆战将》:抗日神剧的“魔幻现实主义”灾难

《雷霆战将》:抗日神剧的“魔幻现实主义”灾难在抗日神剧的“雷人”宇宙中,《雷霆战将》无疑是一颗耀眼的“雷星”。

这部打着《亮剑 3》旗号的剧集,本应承载着观众对经典续作的期待,传承抗战剧的严肃与厚重。

然而它却背道而驰,将一场波澜壮阔的民族抗战,演绎成了一场令人啼笑皆非的“魔幻现实主义”闹剧 ,最终沦为众人唾弃的对象。

八路军总部竟然被设置在了豪华别墅之中,欧式的建筑风格、精致的装修内饰,与那个战火纷飞、物资匮乏的抗战年代格格不入。

战士们身着崭新笔挺的军装,油头粉面,发型精致得如同刚刚从时尚沙龙走出来,丝毫没有经历战争洗礼的沧桑与疲惫。

更令人匪夷所思的是,他们在战场上还有闲情逸致喝咖啡、抽雪茄,将生死置之度外的战斗场景变成了一场奢华的社交派对。

剧中的女性角色同样难逃“魔改”的命运。

护士们身着紧身裙、高跟鞋,搭配着精致的妆容和丝袜,在枪林弹雨中穿梭,却丝毫没有沾染一丝尘土。

她们的存在似乎不是为了救死扶伤,而是为了展示时尚与美丽,成为了战场上一道突兀的风景线。

面对这部“雷剧”,央媒毫不留情地进行了批评,指出其“把严肃历史题材娱乐化”的错误倾向。

人民日报也发文痛批,强调抗战剧应尊重历史,不能将偶像剧套路用在抗日题材上。

在舆论的压力下,该剧仅播出至第13集便匆匆下架,成为了抗日神剧的“反面教材”。

《我叫刘金凤》:倭风横行的“文化软骨病”

《我叫刘金凤》:倭风横行的“文化软骨病”当古装剧遇上“倭风”,会碰撞出怎样的火花?

《我叫刘金凤》给出了一个令人失望的答案。

仙葩村少女刘金凤,凭借着独特的魅力和机缘巧合,意外入宫成为东皓国皇后,与皇帝段云嶂展开了一段啼笑皆非的爱情故事。

这样的设定,本可以为观众带来一场轻松愉悦的观剧体验,然而,剧中无处不在的“倭风”元素,却让人大跌眼镜。

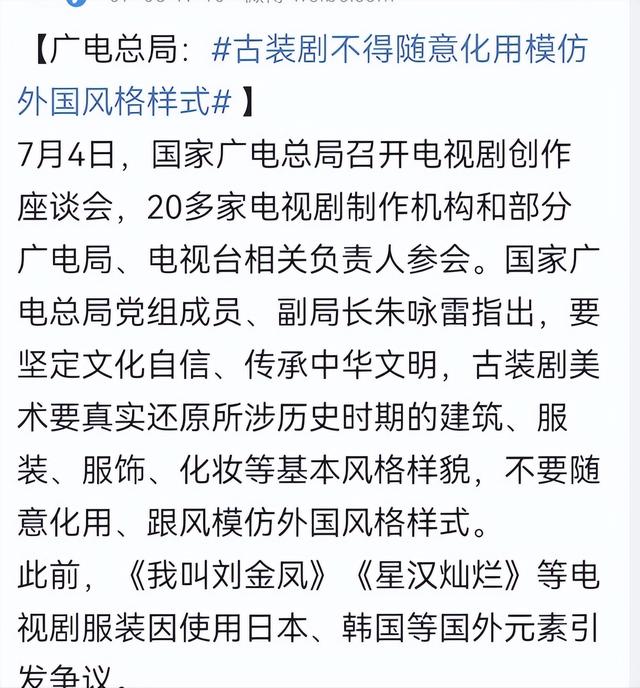

从服装造型来看,《我叫刘金凤》堪称一场“和服秀”。

女主角刘金凤的服饰,不仅在腋下有两个明显的开口,呈现出和服“身八口”的典型特征,而且其整体剪裁和风格,都与和服极为相似。

她的发型和妆容,也充满了日本艺伎的韵味,与中国古代的审美风格大相径庭。

除了服装,剧中的饮食文化也未能幸免。

在一场宫廷宴会上,寿司这一日本传统美食竟然堂而皇之地出现在餐桌上,与中国古代的饮食文化格格不入。

这一情节的设置,不仅让观众感到突兀和荒谬,更是对中国传统文化的不尊重。

面对网友们的质疑和批评,制作方试图以“轻喜剧”和“架空历史”为借口来为自己开脱,声称这些元素只是为了增加喜剧效果和创意。

然而,这种解释显然难以服众。

央媒对《我叫刘金凤》的批评,可谓一针见血。

“缺乏文化自信”“对历史文化的轻浮态度”,这些指责如同一把把利刃,刺向了制作方的痛点。

《封神演义》:经典 IP 的“魔改”坟场

《封神演义》:经典 IP 的“魔改”坟场在影视改编的浪潮中,经典 IP 的改编一旦把握不好尺度,就可能沦为“魔改”的牺牲品。

2019 年播出的《封神演义》便是这样一个典型的例子。

这部由罗晋、王丽坤、邓伦等人主演的古装神话剧,打着经典改编的旗号,对原著进行了大刀阔斧地改动,最终引发了观众的强烈不满。

在剧情方面,新版《封神演义》可谓是漏洞百出,逻辑混乱。

它将杨戬与妲己的关系设定为青梅竹马的恋人,这一改动完全颠覆了原著中两人毫无感情纠葛的设定,让观众难以接受。

杨戬本是一个英勇善战、正义凛然的英雄形象。

但在剧中却被塑造成了一个优柔寡断、感情用事的人。

他在面对爱情和正义时,常常犹豫不决,让人对他的英雄形象大打折扣。

妲己则从一个被狐妖附身的可怜女子,变成了一个主动黑化的复仇者。

她的行为动机和性格转变缺乏合理的铺垫,让人觉得十分突兀。

姜子牙作为封神的核心人物,其智慧和谋略在剧中也没有得到充分的展现。

反而被刻画成了一个唠唠叨叨、毫无主见的老头,失去了原著中的仙风道骨和领袖气质。

面对这部“魔改”的《封神演义》,观众纷纷表示不满,豆瓣评分低至 3.2 分,差评如潮。

各路媒体也对其进行了严厉地批评,指出其“将古典神话变成地摊文学”,严重违背了原著的精神。

《鹿鼎记》:张一山的“猴戏式”表演灾难

《鹿鼎记》:张一山的“猴戏式”表演灾难在金庸武侠作品的影视改编史上,《鹿鼎记》无疑是备受瞩目的经典 IP。

然而,2020 年张一山主演的《鹿鼎记》却成为了一场令人难忘的“灾难”。

他那“猴戏式” 的表演和对经典的肆意改编,让观众们大失所望。

张一山版韦小宝的登场,就如同一场闹剧的开场。

他挤眉弄眼、摇头晃脑,肢体动作夸张得如同一只上蹿下跳的猴子,完全没有演出韦小宝的狡黠与智慧。

在与康熙初次相遇的经典场景中,陈小春版的韦小宝是机灵中带着谨慎,面对康熙的试探,巧妙应对。

而张一山版的韦小宝呢?

他在房间里上蹿下跳,大喊大叫,表情浮夸得让人尴尬,完全没有了原著中韦小宝的那份机敏和沉稳。

有网友吐槽:“这哪里是韦小宝,分明是孙悟空误入了皇宫。”

更让人难以忍受的是,剧中对韦小宝与七位夫人的感情线处理得极为草率。

原著中,韦小宝与七位夫人的感情各有不同,每一段感情都有其独特的背景和发展过程,充满了温情与浪漫。

而在剧中,这些感情线被简单粗暴地处理。

七位夫人如同走马灯一般迅速登场,与韦小宝之间的感情缺乏足够的铺垫和发展。

让人感觉不到他们之间的真情实意,反而像是一场闹剧。

张一山版《鹿鼎记》的失败,不仅仅是演员和剧情的问题,更是整个创作团队对经典的不尊重。

人民日报等媒体对该剧的批评,无疑是对整个影视行业的一次警示,提醒创作者们要尊重经典,尊重观众,用心去创作真正优秀的影视作品。

结语

结语从“抗日神剧”到“文化汉奸剧”,从“霸总癌”到“历史虚无主义”。

这些作品的覆灭警示:观众需要的是尊重艺术、敬畏历史的诚意之作,而非资本堆砌的文化垃圾。

唯有让“毒流量”彻底退场,中国影视才能真正迎来春天。

部分参考资料来源:

中国网:《我叫刘金凤》疑下架被指服化道大量使用日本风元素引争议

澎湃新闻:电视剧《雷霆战将》停播、下架,此前央媒发文点名批评

冲上热搜,《东八区的先生们》下架- 澎湃新闻