当19岁的四川青年易某被送进看守所时,他的人生轨迹便与冰冷的铁窗产生了命运的交集。这个本该在青春年华里绽放的生命,却在高墙之内戛然而止,留给亲人无尽的悲痛与一场旷日持久的法律博弈。

生命最后的48小时:从腹痛到心跳骤停

2020年11月那个寒冷的清晨,易某在监舍中蜷缩着身体,腹部的剧痛如潮水般袭来。凌晨三点的紧急呼叫,换来的只是简单的药物治疗;七时许的再次晕厥,得到的仍是"密切观察"的医嘱。直到九点钟医生巡监时,这个年轻人才被发现已陷入意识模糊的危境。当救护车载着他冲向医院时,一切为时已晚——十时四十八分,成都市第三人民医院的抢救室里,心跳监护仪划出了生命最后的直线。

司法鉴定书里的责任天平

两年半后送达家属手中的《鉴定意见通知书》,用冰冷的文字还原了部分真相:看守所医疗机构的诊疗过失与死亡存在因果关系,但需承担次要责任。这份鉴定如同双刃剑,既承认了监管失职,又将主要责任推给死者自身存在的脑肿瘤及肝功能衰竭。这种责任划分逻辑,让家属在悲痛中更添几分荒诞感——难道身患疾病的人就不配得到及时救治?

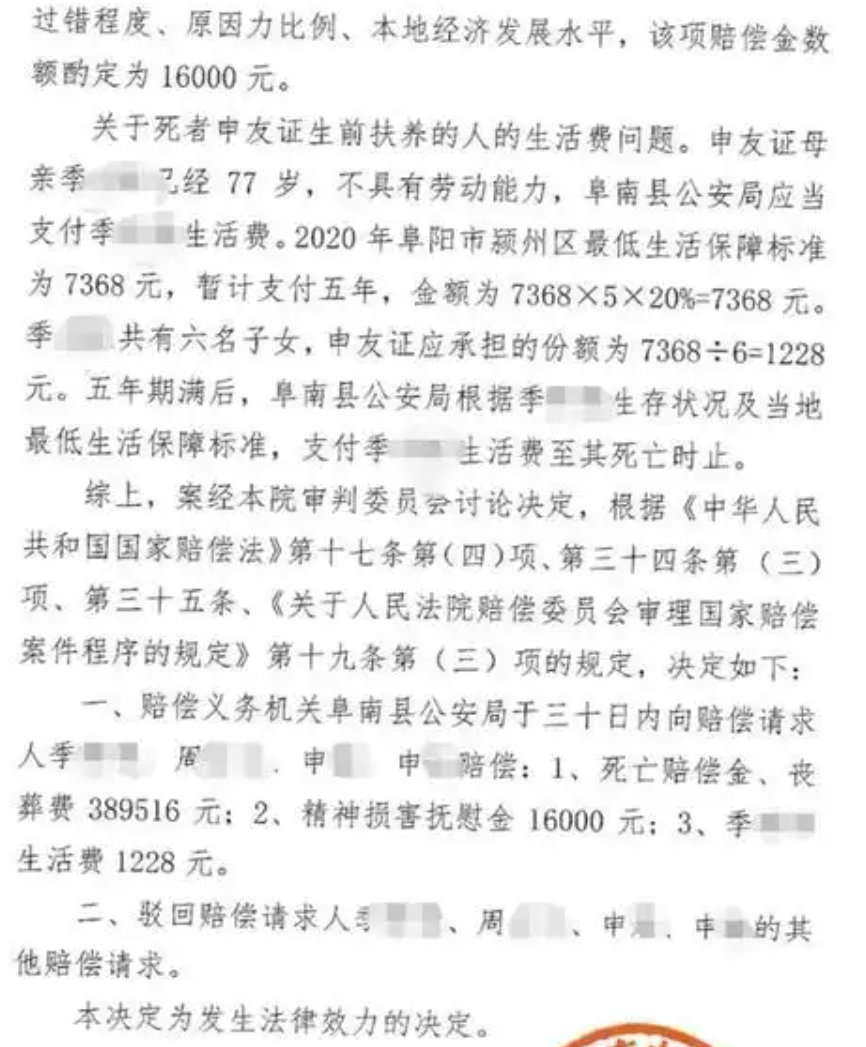

500万赔偿诉求背后的制度叩问

面对成都市公安局"不予赔偿"的冰冷决定,家属提出了502万余元的国家赔偿申请。这串数字背后,是白发人送黑发人的锥心之痛,是丧葬费、生活费、精神抚慰金的现实考量,更是对国家赔偿制度的叩问。代理律师周兆成直指核心:"被监管人员的生命健康权不应因身处高墙之内而打折。"他援引相关法律,强调公安机关作为监管主体难辞其咎。

调解僵局折射法治进步之痛

在省高院的调解室里,赔偿金额的拉锯战仍在持续。20%-40%的责任比例,在家属看来难以抚平丧子之痛,而赔偿义务机关或许也有自己的"算盘"。这场看似简单的经济纠纷,实则触及看守所医疗监管、在押人员权益保障等深层问题。当生命权与监管权产生碰撞,当司法鉴定成为责任推诿的工具,我们不得不反思:究竟怎样的制度设计,才能既维护司法尊严,又彰显生命至上的人道主义光芒?

易某离世已近三年,但这场跨越生死的对话仍在继续。每个数字背后都是鲜活的生命,每次调解都在叩击法治的良心。我们期待,这场悲剧最终能化作推动法治进步的微光,让高墙之内不再上演类似的生死悲剧。