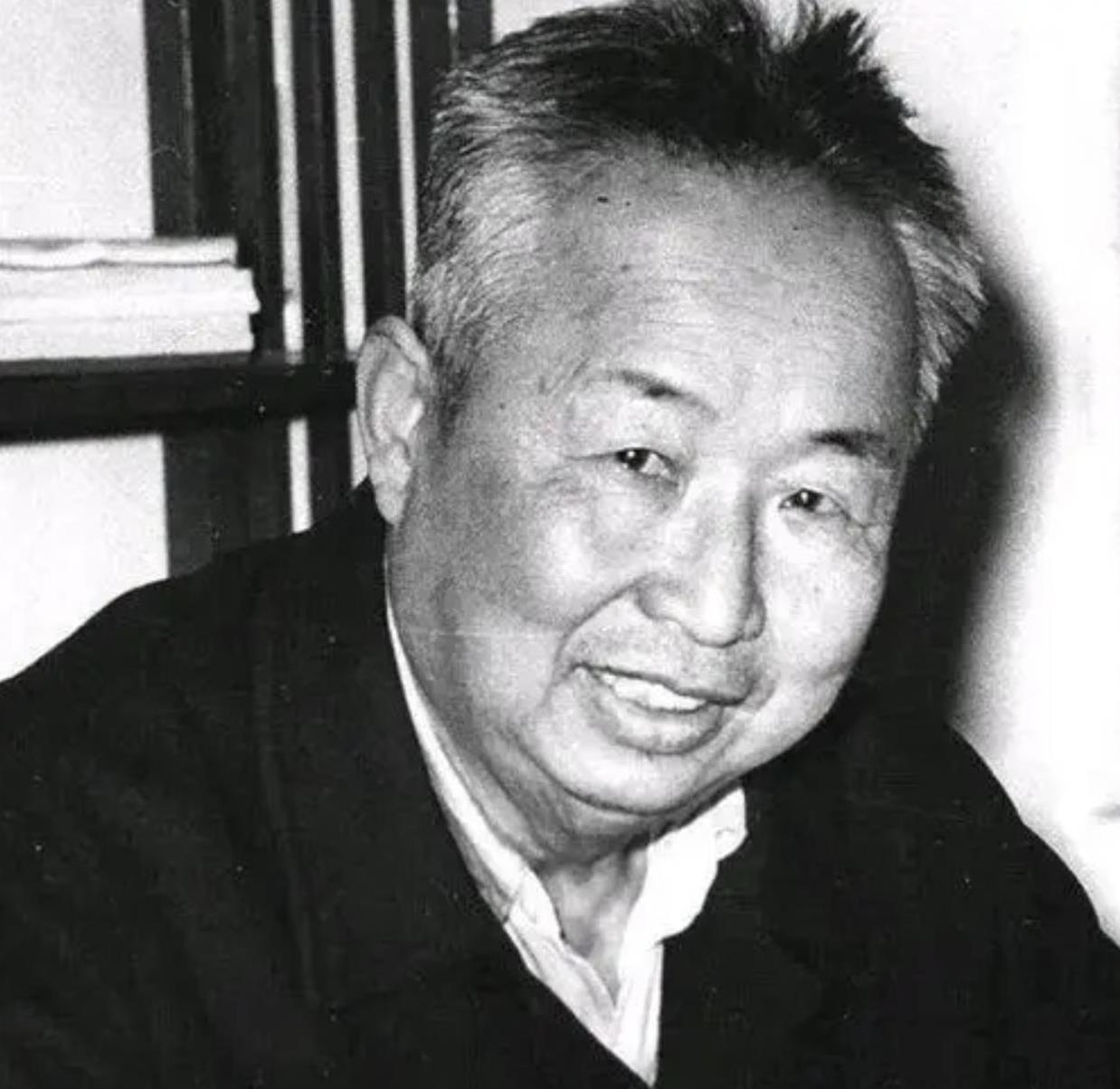

他是一个从农民家庭走出的杰出教育家。他不仅是第一任哈尔滨市长,以出众的办事能力稳定了社会秩序,推动了经济的恢复和发展;更在教育领域屡创佳绩,后任清华大学校长,引领学校走向新的辉煌。他的一生,是对教育事业的无限热爱与执着追求。现在,就让我们一起走进这位传奇人物的世界,感受他那不平凡的人生历程吧!从教育家到抗日战士1911年,黑龙江省肇源县迎来了一位非凡的生命,他便是日后为新中国教育事业铸就辉煌的刘达。起初名为刘成书,他诞生于一户殷实的农耕之家。在历史的洪流中,他的个人成长与整个国家和民族的兴衰紧密相连。

刘达的启蒙教育源自古老的私塾,这种传统教育赋予了他深厚的国学底蕴。然而,时代的车轮滚滚向前,1929年,他更名为刘成栋,并顺利考入黑龙江省立第一师范学校,这一步,标志着他从古老的学问走向了现代的知识殿堂。1931年阴霾笼罩在了东北,“九·一八事变”让东北沦陷,黑龙江省立第一师范在危机之际宣布放假。面对山河破碎的惨状,刘达选择了坚守与抗争。1932年,他在家乡的小学义务执教数月,以实际行动播撒知识的种子。但他深知,教育虽重要,救国之志更为迫切。于是,在1933年的春天,他挥泪告别父母与妻女,与同窗共同逃离了沦陷区,毅然踏上了抗日救国的道路。

抵达北平后,刘达在东北中山中学高中补习学业的同时,勇敢地投身于抗日活动。他加入了“东北民众抗日救国会”等组织,为此,他遭到了学校的开除。但他并未屈服,同年夏天,他更名为刘骥,以出色的成绩考入了竞争激烈的北京辅仁大学文学院中国文学系,开启了新的学术旅程。大学的岁月里,刘达不仅在学业上硕果累累,更积极投身于抗日救亡的伟大事业。1935年底,他参与了震撼人心的“一二·九”运动,展现了他炽热的爱国情怀和高尚的思想品质。随后的1936年,他陆续加入了中国共产主义青年团、“民族解放先锋队”和中国共产党,成为了一名坚定的共产主义战士。这一时期,他的思想觉悟和文化修养得到了极大的提升,为他日后在教育领域的卓越贡献奠定了基石。

1937年“七七事变”爆发后,刘达响应党的号召,前往延安中央党校深造。学成归来,他被派遣到北方局晋察冀分局,投身于抗战和抗日根据地的建设工作。在此期间,他更名为刘达,并担任了北岳区地委书记兼政治部主任等重要职务,为抗日战争的最终胜利贡献了巨大的力量。随着抗战的胜利钟声响起,1945年8月,刘达被委以重任,出任大同市委书记兼市长,这是他政治生涯的又一重要里程碑。在这个岗位上,他全力推动城市的战后重建,致力于恢复社会生产和生活秩序。他的不懈努力为大同市带来了新的曙光,也为国家的后续建设奠定了坚实的基础。推动农林教育与中国林业发展在1946年的明媚春日里,刘达被委以重任,成为哈尔滨市市长,这也是中国共产党治理下的哈尔滨市的首任市长。面对错综复杂的形势与诸多挑战,他凭借着深厚的政治底蕴与出类拔萃的领导才华,使得哈尔滨的社会秩序井然有序,经济也得以复苏与蓬勃发展。他的辛勤耕耘,不仅为党在城市治理方面累积了珍贵的智慧结晶,更为后来者提供了可资借鉴的蓝本。

1948年刘达再次展露锋芒,他自告奋勇地创办了东北农学院并出任院长,由此开启了他献身教育事业的崭新篇章,同时也为国家的农林高等教育开创了宝贵的先河。在他的精心培育下,东北农学院如雨后春笋般蓬勃发展,迅速成为孕育农业英才的温床,为我国的农业现代化进程献上了浓墨重彩的一笔。随后的岁月里,刘达在教育领域的贡献愈发显著。1950年代初,他身兼数职,不仅执掌东北农学院,还兼任了东北林学院的院长与党委书记,进一步推动了林业教育的繁荣。他的领导才华与远见卓识,使得这两所学府都成为了培养农业与林业精英的摇篮,为我国的农林事业注入了源源不断的活力。

1955年,刘达的人生迎来了新的里程碑,他被任命为中华人民共和国林业部副部长。在这一崇高的职位上,他积极倡导林业教育的发展,并深刻阐述了林业在国民经济中的支柱作用。他坚持科学育林、合理利用森林资源的原则,为当时的中国林业发展指明了前行的灯塔。仅仅过了一年,1956年刘达便调任中华人民共和国森林工业部副部长,继续在这一领域深耕细作。他致力于提升森林工业的效能与产出,对技术创新与人才培养寄予了厚望,并倾注了大量的心血与资源。

1958年刘达再次肩负起新的使命,出任东北林学院院长兼党委书记。他深知高等教育对于国家崛起的关键意义,因此在学院的管理上力求突破与创新,他推崇理论与实践相结合的教学模式。在他的引领下,东北林学院培养了大批杰出的林业人才,为中国林业的持久发展注入了崭新的生命力。在繁忙的领导工作之余,他还积极参与了其他教育机构的创立与管理,其中便包括为黑龙江大学的创建与发展献上了自己的智慧与力量。他的教育理念与管理智慧在这些学府中得到了广泛的传承与弘扬。为清华大学铸就辉煌1963年,刘达被委以重任,调任至中国科学技术大学,以党委书记的身份引领学府风向。他如同一位掌舵人,稳稳地驾驭着科大的科研之舟,在探索科学前沿的航道上乘风破浪。他不仅点燃了师生们探索未知的激情,更以全面发展为核心理念,孕育出一批批科技领域的佼佼者。

但是,“文革”时期,阴霾也曾笼罩在刘达先生的生活之上。尽管遭受了不公平的待遇,他的信念却如磐石般坚定,对教育事业的热爱如烈火燃烧,始终不灭。1977年,刘达迎来了新的历程,他荣任清华大学校长兼党委书记。他以实事求是的态度,迅速为“文革”中蒙冤的师生平反,这一正义之举极大地提振了清华园内的士气,为这座古老学府的复兴播下了希望的种子。

在刘达校长的引领下,清华大学迎来了拨乱反正的新时代。他倡导学术自由,推崇知识与人才,努力恢复和弘扬清华的优良传统。他积极推动教育改革和创新,并与国际学术界建立了广泛的联系,显著提升了清华的学术地位。1978年,随着中国改革开放的春风吹拂大地,刘达校长敏锐地把握住了时代的脉搏。他鼓励师生们投身于改革开放的伟大实践中,将清华的科研成果转化为推动社会进步的动力。同时,他强调通识教育的重要性,致力于培养学生的综合素养和社会责任感。

在刘达校长的悉心培育下,清华大学逐渐成为孕育未来领袖和创新成果的沃土。他深知国际视野的重要性,因此积极推动清华与国际顶尖学府的交流合作,为师生们搭建了更加广阔的学术舞台。1983年,刘达虽然从清华大学党委书记和校长的岗位上退下来,被授予名誉校长荣誉称号,但他对学校的深情厚意从未减退。即便退居二线,他依然为学校的发展贡献着智慧与力量。

1994年,这位为清华大学倾尽所有的杰出教育家因病离世,享年83岁。他的离去让清华师生深感悲痛,但他所留下的宝贵精神财富和教育理念仍然激励着无数学子勇往直前、追求卓越。刘达先生的传奇人生和卓越贡献将永远被铭记在清华大学的史册上。