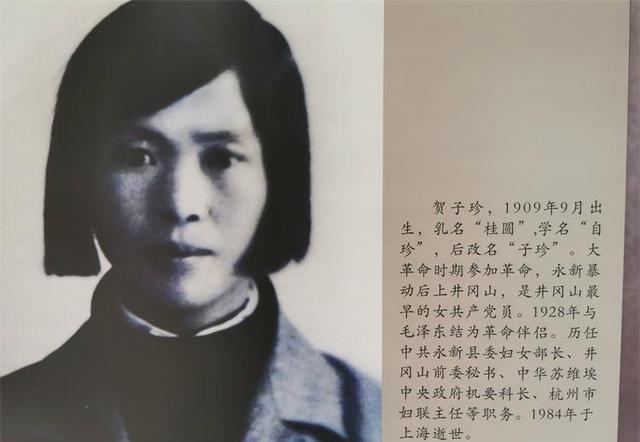

在上世纪50年代的某一天,贺子珍在南方生了病。毛主席当时在北京,听到这个消息以后,已经60岁的他,居然在女儿李敏的面前,生平第一次流下了眼泪。老话说得好,无情的人不一定就是真豪杰,流眼泪的人怎么就不能算是大丈夫。

毛主席到了花甲之年,历经了数不清的生死离别。虽说他和贺子珍不再是夫妻了,可心里依旧很牵挂她。毛主席好多回都让李敏往南方带信儿,像“要多听医生的话”“少抽点烟”这些话,每一句都是真情满满。对贺子珍来讲,毛主席的叮嘱可比啥药都好使。

1. 走。

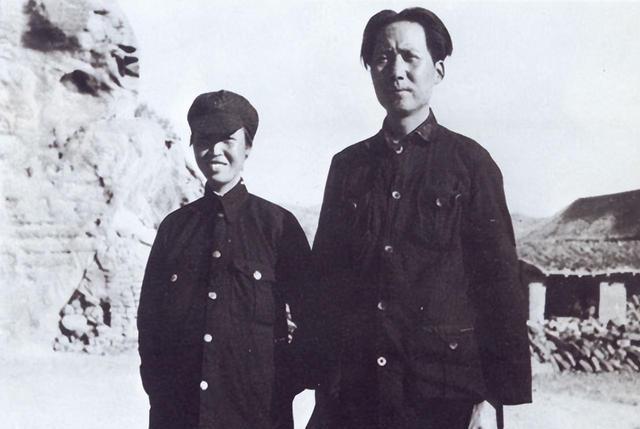

1937年,贺子珍已经和毛主席一起度过了十年艰苦的革命岁月,她打算离开延安。那时,好多人都去劝她,还安慰她。

就像跟她一同走过长征路的钟月林(宋任穷的夫人)都劝她别走,钱希均(毛泽民的夫人)也劝她,让她留在延安。到了乌鲁木齐的时候,她的好朋友彭儒(陈正人的夫人)也来劝了,说是受毛主席的委托,想让她留下来。

但贺子珍已经铁了心,谁劝都不管用。走的时候,她让警务员给毛泽东带回去一条白色的手帕,这大概就是要分手的意思了。

衰兰在咸阳道上送客,老天要是有感情的话,也会衰老。真不敢想,毛泽东瞅见这块手帕的时候,心里得有多无奈。

后来,钱希均还回忆过在西安的时候,她跟贺子珍的谈话。

钱希均说道:“回大哥那儿去吧,你要是走了,娇娇还那么小,谁来照顾?”贺子珍可能是在赌气,回了句:“他来照顾呗。”不管钱希均怎么劝,贺子珍就像是听不进去一样。过了几十年,钱希均回想起这些对话,一个劲儿地感慨:“贺子珍,就是性子太倔了,唉,我们当时都太年轻了,不管怎么说,就是太年轻了。”

可贺子珍在临走之前,还是叫钱希均给毛泽东带回去一条被子,她讲:“他盖的被子太薄。”就这么着,年轻的贺子珍毫不犹豫地离开了中国这片土地。

刚到苏联的那一年,贺子珍就生下一个男孩,这是她跟毛泽东的第六个孩子。贺子珍特别喜欢这个孩子,还饱含深情地给毛主席写了封信,信的大意是:我生了个男孩,长得可像你。

真没想到,1938年8月的时候,周恩来去苏联治摔伤,还顺便给贺子珍带了一封信。信是毛主席写的,上面写着:“你的照片我收到了,我过得挺好的,以后咱们就只是同志关系了。”

贺子珍瞧到最后一句的时候,脑袋里嗡嗡作响,她心里明白,自己是回不去了。

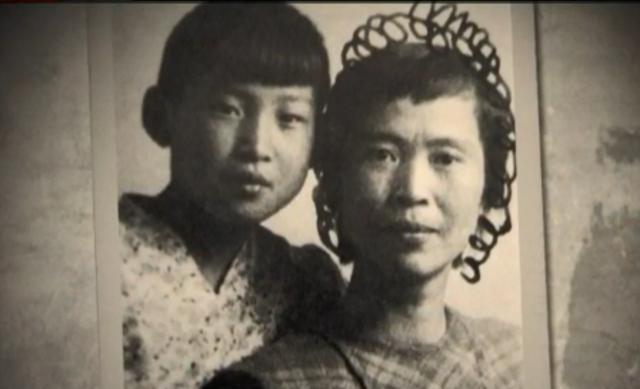

好多好多年之后,贺子珍的外孙女孔东梅在缅怀外婆的书中,把贺子珍在国外的日子称作“煎熬”。没错,没人能体会贺子珍的这份艰难困苦,她在苏联举目无亲,遭受了从未有过的煎熬。还好,1940年娇娇也被送到了苏联,母女俩相互依靠着生活了好些年。

2. 去探听探听。

1947年的时候,在王稼祥的帮忙下,贺子珍从苏联启程了,那可是走了好长好长的路,最后终于回到咱们祖国了。当时,东北局的罗荣桓帮着贺子珍给毛主席发了封电报,内容就是说贺子珍回来了,想找找亲人。

毛主席没过多久就回电表示:“华东战局特别紧张,贺敏学必须马上在职就位。”这就是说,华东战场形势严峻,贺敏学现在没法离开。

没过多久,贺子珍的妹妹贺怡知道贺子珍回来了,立马就跑到东北去见姐姐。两人一见面就抱在一起痛哭起来,分开这么多年了,贺怡可太想姐姐了。

贺子珍回国了,她的后半生该咋整?这可是个大问题。

贺怡想给姐姐出个头,专门跑到西柏坡找毛主席,就想“要个说法”。毛主席也很无奈,就讲:“那就按咱中国的老规矩来呗。”可到底咋做,他也没说清楚,只说想把娇娇带过来。

1949年初,娇娇被送到毛主席当时居住的北京香山双清别墅。娇娇1940年就去了苏联,这回终于见到了自己的亲爸爸,那一刻,娇娇心里别提多高兴了。

毛主席给娇娇取了个新名字叫“李敏”。为啥姓李不姓毛?这就和李讷一样。毛主席在陕北的时候,用过“李德胜”这个化名,所以就取姓李了。

“敏”,是源于《论语》里的一句话,这就充分体现出毛主席的博学多才了。

贺子珍这边,她妹妹贺怡带着她从石家庄到北京去,结果也不知道为啥被拦住了,没办法,就只能去南边找哥哥贺敏学去了。

毛主席整天忙得不可开交,政务特别多。那时候,毛主席正要去苏联访问,一直到1950年初才回到中国。回来之后毛主席先到哈尔滨视察,在哈尔滨的一个宾馆休息的时候,毛主席冷不丁地问叶子龙:“贺子珍不是在哈尔滨吗?她到哪儿去了?”

叶子龙问过之后,就跟毛主席回话说:“贺大姐到上海去了,陈毅在那边照顾着。”毛主席听了点了点头,问道:“去上海,给她安排工作了没?”叶子龙回答:“才刚到,还没安排。”毛主席知道这情况后,有点发火,说道:“咋还不给安排工作?”这话里满满都是对贺子珍的关怀。

毛主席回到北京之后,就亲自联系陈毅,打听贺子珍在陈毅那边的情况。

陈毅向毛主席汇报说,贺子珍在上海已经有了工作安排,还享受行政十二级待遇。毛主席听了之后,高兴地讲:“行,贺子珍的生活费用我来负责,都从我的稿费里扣就行。”陈毅笑着回答:“主席您放心吧,咱们大上海能养得起一个贺子珍的。”

50年代的时候,李敏一直在北京上学。学业可忙了,所以很少往南方去。只有放假的时候才有空。每次她去南方见贺子珍的时候,毛主席都会给李敏准备好多东西,一大包一小包的,都是带给贺子珍的。

有一回,朋友给毛主席送了条很不错的烟。毛主席打开了一包,然后把剩下的九盒烟都给贺子珍送过去了。毛主席,一边劝贺子珍少抽点儿烟,一边又把自己的好烟给她,就这么简简单单的,那种思念,表现得那叫一个透彻。

3. 再次相见

贺子珍离开延安之后,一直到1947年才回国。可是,一个十年又一个十年过去了,贺子珍始终都没能见上毛主席一面。她跟女儿李敏讲:“我就想看看你爸爸,哪怕只是知道他是胖了还是瘦了,哪怕就和他握一下手也好。”

好些年了,贺子珍的这个愿望就一直没能达成。一直等到1959年的时候,毛主席偶然从曾志那儿知道了,贺子珍在1958年就从上海搬到江西南昌住了。

正好毛主席当时正在庐山开会,庐山离南昌也没多远。毛主席想了又想之后,就跟曾志说想见见贺子珍。

就这样,秘密开展的“毛贺会面”拉开了帷幕。那时候主要是方志纯的夫人朱旦华在负责相关事宜,不过陶铸怕消息泄露出去,于是就安排江西省委第一书记杨尚奎的夫人水静去接贺子珍。

1959年7月9日的晚上,贺子珍终于和阔别22年的毛泽东见上面,见面的地方就在庐山的“美庐”别墅。他们见面这事儿,多少年来,知道的人一直都把这个秘密守得死死的。一直等到几十年过去,人都不在了,很多东西都变了,水静才在自己的回忆录里把这件事给记下来了。

水静讲:“贺子珍一点心理准备都没有。见到主席之后,眼泪就不由自主地往下流,一个劲儿地流。贺子珍出来的时候,我瞅见她眼睛通红通红的,就跟哭了老长时间似的。”

时间紧巴巴的,那次谈话就一个多小时。临了的时候贺子珍问:“咱们还能再见面不?”毛主席回答说:“能行。”可谁能想到,第二天贺子珍就得到消息说毛主席有事下山去了。

相见不容易,分开也很难。贺子珍本以为,打这以后肯定会有不少机会再见到毛主席,可哪能想到,一直到毛主席去世,他俩就再也没能见上一面。

1970年,毛主席登上庐山,这是最后一次了。在和服务员唠嗑的时候,毛主席又提到了贺子珍。他讲,贺子珍对我是最好的,模样也是最俊的。

针对贺子珍,打那之后,就好像对庐山有了特殊的感情。她老是往庐山跑,心里就盼着能再见到毛主席。就像60年代的时候吧,她得知林彪在庐山养病,就跑去探望林彪了。

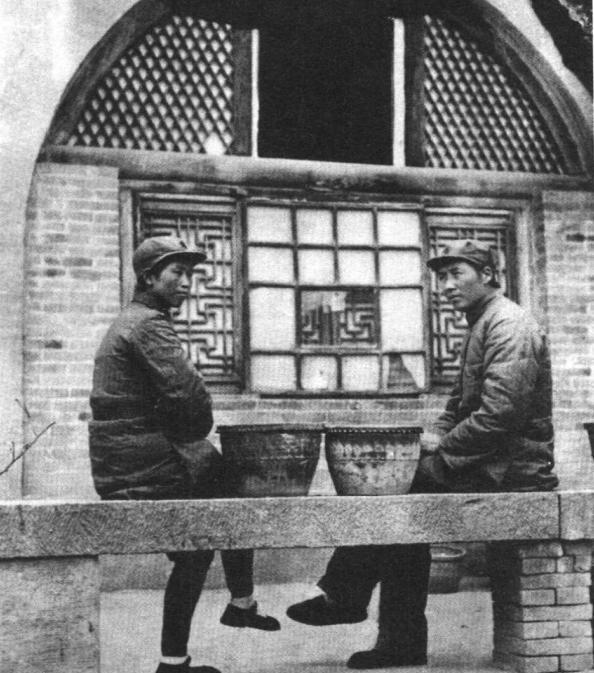

红军时期的林彪还很年轻,那时候他跟着毛主席打了好多大胜仗。他老是到毛主席家里汇报工作,这样一来就跟贺子珍熟悉起来了,从那时起他就开始管贺子珍叫“大姐”了。

虽说没见到毛主席,可贺子珍心里也踏实了,她也不再有那种渴望了。哪知道,时间过得那叫一个快,1976年毛主席在北京去世了,贺子珍听到这个悲痛的消息,脸上面无表情。

贺子珍晚年的时候,有外孙女和外孙陪着。这俩孩子是李敏的,毛主席还专门嘱咐李敏,要让这两个孩子多去陪陪外婆,这可真好。

毛主席逝世三年之后,贺子珍都已经70岁了,她向组织提出想去北京看看的想法。组织同意了她的请求。那一天,李敏陪着贺子珍到了天安门,还去了毛主席纪念堂。

在毛主席纪念堂,贺子珍献上了一个精心备好的花圈,花圈上写着“永远继承您的革命遗志”,落款是“战友贺子珍”。

贺子珍看到毛主席的遗体时,眼泪止不住地簌簌往下落。

那一刻,好多往事一下子都涌进了脑海里。

现在,一个在里头,一个在外头,一个坐着,一个躺着,一个睡着觉,一个醒着,一个过来了,一个走掉了。

历史,老是会留下不少解不开的谜团和情结。不过历史本身就特别有魅力。贺子珍心里很清楚这点,她到了晚年特别想把自己和毛主席的那些事儿写成一本书。可她力不从心,没办法,就只能用口述的方式,把这些都讲给李敏听,也讲给来采访她的记者听。

1984年4月19日,贺子珍的一生走到了尽头,终年75岁。

4. 写在后面的话

有人问过李敏:“你作为毛主席的女儿,会不会特别骄傲?”李敏回答说:“从来都不会,我就是个普普通通的老百姓。爸爸一直都教育我,做人就得踏踏实实的,可别老想着有啥光环。”

孔子说过,君子要做到说话谨慎,行事敏捷。毛主席给两个女儿取的名字含义很深,他盼着女儿少讲空话,多干实事,不管啥时候都得谦虚谨慎,低调做人。

好些年了,李敏一直都是这样。她的两个孩子都已经组建家庭、事业有成了。她也教导孔继宁和孔东梅,在教育后代的时候,得把毛主席的精神传承下去。