疫情情况得到控制以后,不少餐饮行业重新开张。开张以来万人空巷,在家封闭了许久的人们对着美食有了新的向往与追求,在另一方面放开了摆摊政策,许多小商贩也开始在大街上沿街售卖各种特色小吃。

但是食品质量安全问题层出不穷,年前备货,一直到4月5月份才卖,食品的变质与否给我们敲响了警钟。而在古代,人们对食品质量就十分的重视。

那么你知道吗?在古代,上到天子,下到百姓,都对食品质量安全有着极高的追求,接下来就让我带你一一探索。

《管子》有云:“仓禀实而知礼节,衣食足而知荣辱。”

对于封建王权来说,能否把百姓的粮食管足,这关系到国家的长治久安与生产再进行,虽然在科技层面,管理层面,以及其他种种的社会要素方面,古代不能与现代相媲美,但是历朝以来均有,统治者对相应的食品质量安全进行法律法规上的约束。

通过立法把国家的粮食安全、食品安全做到保障,就对于今天而言,古代人的立法经验也能给予我们很大的启示,让我们能有一个参考的模板。

最早追溯到春秋战国时期,孔夫子就对食品安全有了一个概括:“食不厌精,脍不厌细,食饐而洁,鱼馁而肉败不食”。在这个方面,孔子的意思就是,食物如果腐败变质了,那是坚决不能食用的,食物的来源不清晰也不能食用。

甚至古代在祭祀的时候用的肉,超过三天也就不再食用,因为古代没有冰箱等冷鲜储藏的方法,而且医疗水平也不是很完善,如果出现问题,治愈的可能性不是很大,由此可见古人对食品健康安全的警惕程度极高。

立法规范从顶层制度上来看

顶层制度上,制度的创立者对食品安全极为重要,皇帝和大臣们经常一起探讨食品安全,我们在古装剧里都看到为皇帝查验饭菜,要用一根银针。

作为古代的王权统治者,古代皇帝的饮食由特定的政府部门来负责,甚至把皇帝饮食的一些细小条例写进法律里。

《唐六典》中有详细记载:“设尚食局,管司膳主膳食,设尚食二人,掌供膳馐品齐之数”。

这是一个最基本的框架,这个政府部门就是专门管皇帝的饮食,不仅有管制度层面的,还有管具体实施层面,御厨就是属于实施的司膳局。如果在提供给皇帝的食物当中,出现不干净的东西,小则丈罚几百,大则午门行刑。

律法规定,如果食物不干净,判处两年的刑期,不为皇帝试菜,丈罚一百,甚至上菜上的不及时了,都要减官二等,诸如此类我们可以看出,皇帝他老人家对饮食安全是多么看重。

一般人如果出现在皇宫的后厨当中,也会受到法律处罚,如果搜查的过程当中发现身上夹带各种药物,当即会被处以绞刑,毕竟,带着药物到这里去,就是跳进黄河也洗不清了。

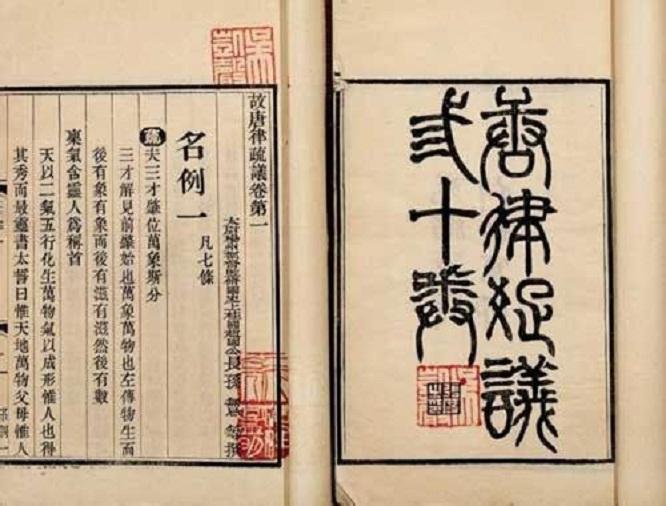

从历史上来看,唐代的法律手段一直是以严格为称的,《唐律》甚至在我国的律法历史上也起到了极大的引领作用,对于食品安全也有许多的示范。

从基层实施上来看

从基层的实施上来看,国家已经对食品安全作出了相应的法律保障,而更多的食品经营者则是对其有着自己内心的价值判断,他们也不会去昧着良心贩卖不良的食品,古代人有着追求货真价实的理念。

我们都知道古人的思想十分封建,小商小贩想要挣钱,事先会向财神爷寻求保佑,保佑自己赚钱发财,也是一种封建枷锁的限制,限制着他们不去进行害人生意。

东汉有一个名叫公沙穆的人,售卖病猪,坚持让卖猪的商贩去按照病猪的价钱出售,谁知商贩并未按照他的想法,仍是以原价卖出。公沙穆就找到买主然后把差价退还,这在当时成为一阵美谈。

不仅如此,还有卖茶叶的茶商,如果过了售茶的时节,便自觉地在摊前写上“陈茶”二字,这不仅仅是诚信经营,更是对法律所规定的食品安全的践行。

这些商人们正是诚信经商的典范,除此之外,古代的商人们还在商会当中严格要求自己,古代商会要求十分严格,因为商会是商人的约束者。

宋代汴梁街上的上回当中有这样的一条规定:“如食病者,察其源,源有异则令银两赔偿”,在饮食行业当中,商会也发挥着维护食品健康安全的作用。

从日常饮食材料上看

中国古代的重农抑商政策一直是诸多学者褒贬不一的集中对象,但是在重农抑商政策的影响下,中国古代政治集团对市场必须的日常食品进行了严格的控制与监管。

首先我们拿盐举例,禁止倒卖私盐,如有倒卖私盐的人直接会被官府处以重刑,哪怕是官盐,售卖的商人如果在里面夹杂杂物,将会做到丈刑处罚。如果你还要说这都不算些什么,那么还有更加严格的食品控制刑罚。

在唐宋的时候,商品经济得到一个迅速的发展,贸易街区逐渐形成规模,不法商贩就在此贩卖变质食品。针对这一点,唐朝有明确的法律规定,不仅划分专门的商业区,把食品、衣物等产品根据类别划分,还在固定的区域设置专员,通过专员来约束不法行为。

参考《唐律疏议》中的一段话:商贩的肉如果有毒让人生病,现在还有吃的人就要立刻把它烧掉,如果违抗命令丈罚九十;如果在明知肉有问题的情况下,还将它贩卖的,让人生病判处一年的徒刑;如果让人致死,就要实施绞刑。

通过以上的描述,我们可以看出唐朝对于食品安全的重视,不仅仅对于皇帝重视,对于普通百姓的性命也是十分重视的。

那么会不会出现官商勾结的情况呢?答案是肯定的,但是百姓的眼睛是雪亮的,如果出现了官商勾结情况,百姓可以举报,举报成功甚至有重金奖赏。而且这一类的处罚也是十分严重的,所以在当时大家都用自身的行动去约束自己不去犯错。

不仅仅在盐肉茶上面政府重视,即使是对于普通的粮食,政府也用法律去规范商人。

《袁氏世范·处己》当中提到,市场上的商贩想要米卖的价钱更多,就把米给打湿,在外部裹上干米,这样米的价钱就上升了。

但是购买的老百姓不知道,米放到家如果没有经过处理的话买的大米就会腐烂掉,店主也不会去承认他们做过手脚。

这件事情甚至闹到了对簿公堂的局面,双方各执一词,官员们为了避免再次出现这种情况,于是上书谏言皇帝设立行会,这种衍生于宋代的组织,一直延续至今。

行会的出现规范了许多不法商贩,商贩们所贩卖的物品必须经由检测之后才能上架,并且一一记录在案,售卖的情况行会也会派人监督。

宋代也继承了唐代的严格法律,如果行会当中的商贩出现了问题,那么行会的会长是要遭受重责的,这也激发了行会会长的积极性,从根源上避免食品安全问题。

对现在的启示我们现在的食品安全,有一套系统完备的法律法规体系,但是食品安全重于泰山,关系到千家万户的国计民生,古代封建朝廷在针对食品安全问题上,也是从不同的角度去处理。

顶层制度上要有设计,对于贩卖的商户也要进行牢牢的掌控,哪怕是消费者,也要积极行使自己的权利。

依法保护消费者的权利是我们国家消费者保护法的重要原则,至今日仍然有许多不法商贩在违法的边缘试探着,所以我们首先就要依靠法律,对于违法的行为严厉打击,给食品安全留下更多的保障。

其次就是在中国古代,即使没有进行食品安全相关的犯罪活动,但是,进行了相关的准备,是会被处以杖刑等惩戒的刑罚,从根源上就把邪恶的苗头遏止,这也是我们可以借鉴的一个地方。

第三就是要积极发挥群众的力量,通过群众的举报热线、网络留言等,把问题商户提供给政府的有关部门,让他们去进行调查,而不是自己私自曝光,用一种错误的方式,最终甚至会违法犯罪。

最后应当综合整个社会,利用消费者保护协会,把整个安全网络构建起来,就像宋代的行会一样,主动寻找负责人,负责人有压力,底下的商户才会有动力。

最近几年来各种行业协会不断的涌现,也正是体现了这一点,他们不光制约着自己行业内的正常发展,也为其他行业起到了一个示范作用。

总结通过以上的介绍,你是否对古代的食品安全监督感到赞叹呢?最后我也希望以后食品安全问题越来越少,给我们广大消费者提供一个良好的的消费环境,我们的生活也会为此变得更精彩。