符竹庭

符竹庭(1912-1943),原名符宗仔,江西省广昌县人。出身于贫农家庭。6岁时父母双亡,靠祖母帮人做针线活维持生计。为生活所迫,12岁便进入当地一家杂货店当学徒。艰苦的童年生活,激发了他的革命觉悟。

1927年秋,符竹庭参加红军游击队,同年加入共产主义青年团。1928年参加红军,并转为中共党员。1930年,18岁的他即任红军第1师第1团政治委员。在保卫革命根据地的雪山东、猫嘴峰守备战中,他战斗在火线,指挥战士们坚守阵地,胜利完成守备任务。中央军委授予该团“顽强守备”的光荣称号。

1932年,符竹庭转任红军第1师第19团政治委员,曾率一营兵力与占绝对优势之敌在鸡公山鏖战数日,把敌人打得丢盔弃甲,仓皇逃遁。中央军委授予他二等奖章。在土地革命战争时期,符竹庭参加了中央苏区的第一至五次反“围剿”斗争,并参加了中央红军的二万五千里长征,到达陕北革命根据地。1936年6月,进入中国抗日红军大学第一期高干科学习,1937年初毕业后调任红四军政治部副主任。

1937年七七事变后,全面抗战爆发,红军改编为国民革命第八路军,符竹庭任八路军第115师第343旅第686团政治处主任。9月,参加了平型关战役。10月。与杨勇一起前往晋东南扩军,扩充新兵3000多人,组成了东进抗日挺进纵队,任该纵队政治部主任,开辟了冀鲁边区抗日根据地。符竹庭长期从事部队政治工作,积累了丰富的实践经验。他不但善于做战前动员战地鼓动、战后总结表扬,还善于深入调查,联系实际,和干部战上谈心、拉家常。如和风细雨点点入心。他常说:“战士们能不能英勇杀敌,取决于日常的教育。”在冀鲁边区,他领导创办了《挺进报》《挺进月刊》等,编写了政治学习和军事训练教材,亲自改编《冀鲁边进行曲》,还热心指导边区党委创办了《烽火报》。他多次在报刊上发表政治工作方面的文章,其中《关于平原战时政治工作》因观点鲜明,论述精辟,对八路军在平原地区开辟抗日根据地起了重要的指导作用。

符竹庭(左二)和战友合影

符竹庭在领导开展经济工作方面也颇有建树。1941年春,他率领八路军第115师教导第2旅进驻苏鲁交界的赣榆县,创建了滨海抗日根据地。由于日伪顽军的军事进攻和经济封锁,部队供给降到最低标准,连地瓜干和糁子煎饼亦难维持。为了摆脱困境,符竹庭和其他同志一道响应中共中央号召,带领部队开展大生产运动,利用战斗间隙围滩晒盐、垦荒种地,开办被服厂、兵工厂,并指导抗日民主政府制定经济政策,发展副业和手工业。自力更生发展经济的各项政策措施,很快收到了明显成效,抗日军民的吃穿用基本实现了自给自足,为持久抗战奠定了坚实基础。

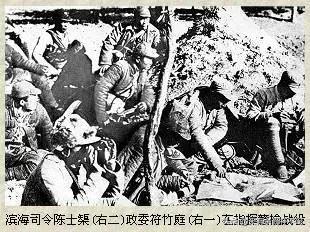

八路军第115师

1942年4月,符竹庭任滨海军区政委、滨海区党委书记。同年12月,驻兖州日军旅团长石田亲自指挥滨海、鲁南地区的大批日伪军,对滨海地区进行了大规模的“蚕食”“扫荡”,打通临(沂)、郯(城)、新(沂)公路,切断了滨海、鲁南和华中抗日根据地的联系。八路军第115师教导第2旅在政委符竹庭和旅长曾国华的带领下,按照山东分局书记罗荣桓制定的“翻边”战术,主动向敌人控制的地区发起攻击。

曾国华开国中将

1943年1月18日,教导第2旅直抵日伪军在鲁南的重要据点郯城。该城防御工事坚固,城里有重兵把守,周围据点棋布,敌人随时能来支援。按照战前分工,曾国华率部“打援”,符竹庭率部攻城。1月19日深夜,攻城部队出其不意地攻下了设防坚固的第一道城门。但是,在对第二道城门发起进攻时受到敌人火力压制,连续两天两夜没有丝毫进展。这时,增援日军已到城西与阻击部队接上火,城里的敌人施放毒气弹,气焰嚣张。符竹庭召开紧急会议,冷静分析战斗形势,决定调整作战部署,实行重点突破。各团集中轻重火力及迫击炮,向指定地点猛扫猛轰,担任突击任务的指战员们奋不顾身,勇敢攀上城头,后续部队迅速越过城墙,攻破了城防。

守城伪军200多人逃进县政府院墙后束手被俘。此时,全城就剩下一个大炮楼,大批日军龟缩在里面负隅顽抗。符竹庭命令工兵用竹竿绑上炸药,端掉了敌300人最后的据点。郯城战斗毙伤、俘虏日伪军1000多名,缴获了大批布匹、粮食、武器和军用器材,创造了八路军在华北敌后以攻坚战夺敌城池的战例,显示了符竹庭非凡的军事指挥才能。乘郯城战斗的余威,八路军连克周围18个据点,彻底粉碎了敌人对滨海地区的大“扫荡”。

1943年11月,日伪军发起新一轮大“扫荡”,企图打通海(州)青(岛)公路,加强华中和山东的战略联系。为了挫败敌人的计划,八路军教导第2旅决定打下海青公路上的重要据点赣榆城。该城由伪和平建国军第71旅及伪保安队、伪盐警共2000余人防守。符竹庭同滨海军区司令员陈士集制定了“军事打击、政治争取里应外合、全歼敌人”的作战方案。19日晚,符竹庭迅速集结部队,急行军30里抵达赣榆城下,然后悄悄地绕到东门外,隐蔽在距城门不远的地方待命。

晚上9时半突击队化装成送给养人员来到东门下,在内线关系带领下叫门。站岗伪军哨兵毫无防备地打开城门,八路军地下工作人员迅速将哨兵缴械,发出占领城门的信号。在城外待命的攻城部队顺利突入县城,发起进攻。战至20日下午,八路军基本肃清了城中的日伪军,并击溃了从青口据点前来增援的200多名日伪军。唯有伪旅长率残部据守县政府的中心炮楼负隅顽抗。

为减少战斗伤亡,符竹庭派人送去劝降信,限10分钟之内派人来谈判投降。可是,10分钟过去了,丝毫不见动静。原来伪军自恃中心炮楼坚固,幻想日伪军会来增援。敌人哪里知道,为了打下赣榆城,罗荣桓政委亲自批了3发炮弹。符竹庭和陈士集叫来炮兵连长、神炮手李玉章。符竹庭指着中心炮楼说:“那是指挥所,要首发命中。”神炮手果然名不虚传,第一发炮弹不偏不倚从瞭望孔里钻了进去,在炮楼内部爆炸。敌人被打蒙了,符竹庭立即开展政治攻势,限对方5分钟内投降。5分钟后还没动静,第二发炮弹随即在炮楼中层爆炸。这时碉堡里伸出了白旗,伪军副官出来谈判了。符竹庭命令将几挺马克辛重机枪蒙起来,摆在道路两旁。马克辛架子高,简子粗,上面又蒙着油布,看上去很像小钢炮。伪军副官吓得浑身直打哆嗦。符竹庭命令他回去,3分钟内投降,否则继续开炮。3分钟又过去了,炮楼里仍无动静,符竹庭果断命令开第三炮。这一炮打得敌人再也招架不住了,伪军第141团团长将旅长连推带拉逼出了碉堡。赣榆城被攻克后,教导第2旅迅速扩大战果,连克海头、兴庄等11处敌伪据点。赣榆战役共消灭敌伪军2000余人,缴获步枪2000支、手炮40余门、机枪8挺、汽车2辆,其他战利品堆积如山。八路军仅阵亡仅3人、伤37人,创造了智取和强攻相结合的成功战例。

赣榆大捷

1943年11月26日,延安《解放日报》以大幅版面报道了赣榆大捷的消息。日伪军在遭受沉重打击后,马上从沭阳、灌云、新浦等地调集了1500余人,对滨海抗日根据地实行报复“扫荡”。11月26日早晨,雾气弥漫,符竹庭带着警卫员从军区驻地到大树村检查战俘处理情况,途中突遇日军袭击。符竹庭猝不及防,不幸中弹牺牲,年仅31岁。

符竹庭是红军、八路军优秀的政治工作者和军事指挥员。他牺牲后,滨海军民为其举行了隆重的追悼大会,将其遗体安葬在位于马鞍山的抗日山烈士陵园里。为了表彰和缅怀他,赣榆县从1945年至1950年曾改名为竹庭县。时至今日,《符竹庭将军之歌》仍然在赣榆大地上广为传唱。