在阅读此文前,诚邀您点击一下“关注”,方便您随时查阅一系列优质健康文章,给您带来不一样的参与感,感谢您的支持!文章内容仅供参考,如有身体不适请线下求医!!!

俗话说:“人老腿先老,腿脚一不利索,健康就打折扣。”不少上了年纪的朋友,每天都要去公园里走两圈,甚至有人觉得,散步是护血管的“万金油”,能防血栓、降血压、护心脏。

可真相到底如何呢?年过七十,光靠散步就够了吗?今天,我这个干了二十多年临床的医生,得好好跟大家聊聊。

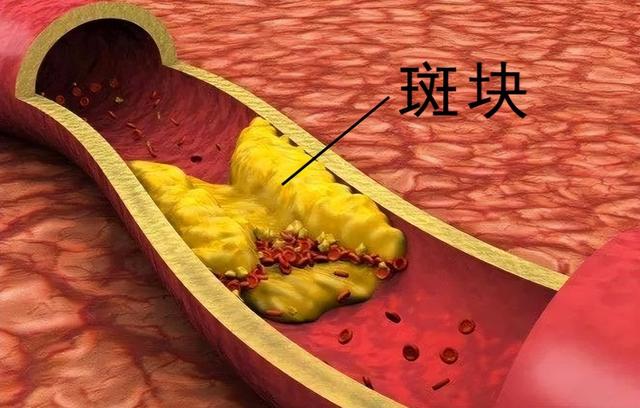

血管,就像是人体的“水管”,年轻时弹性十足,血液流通顺畅,遇到点小问题还能自我修复。

可年纪一大,血管壁上的“水垢”——动脉粥样硬化斑块就开始堆积,血管变脆、变窄、变硬,血流受阻,甚至随时可能被堵住。轻则高血压、供血不足,重则脑梗、心梗,分分钟威胁生命。

70岁以后,血管问题尤其突出,因为身体的自我修复能力下降,血液粘稠度增加,血管就像老旧的橡皮筋,随时可能断裂或者堵塞。这个时候,光靠散步,真的能解决问题吗?

真实案例:每天都在散步,为何还是突发脑梗?我有个患者,72岁,退休后养成了每天散步一小时的习惯,风雨无阻。可前不久,他突然半边身子没了知觉,家人赶紧送来医院,一查,典型的脑梗!他很疑惑:“医生,我天天走路,怎么还会得这个病?”

事实上,散步固然对身体有好处,但只靠散步,并不能彻底防住血管病变。尤其是高龄人群,血管问题的根本,不只是活动量,而是血管的整体健康状况。

散步虽然能促进血液循环,但单一的运动方式,无法全面改善血管健康。70岁后,要想血管更健康,这三件事,可能比运动更重要。

1. 控制血糖、血压和血脂,血管才不“堵车”血糖、血压、血脂,像是血管的“三大天敌”,一旦失控,血管就像马路上塞满了车,血流不畅,容易发生意外。很多老年人觉得:“血压高点没事,吃药降下来就好。”其实,血压忽高忽低,对血管的伤害更大,就像路面忽然塌陷,车再好也过不去。

最好的办法,是定期监测,稳定控制。高血压患者,收缩压控制在130-140mmHg,舒张压不低于70mmHg;血糖尽量保持在空腹血糖4.4-7.0mmol/L,餐后不超过10mmol/L;血脂也要控制在合理范围,低密度脂蛋白(LDL-C)最好低于2.6mmol/L。

2. 饮食比运动更重要,别让血管“上锈”吃得不对,再多运动也白搭。油炸食品、肥肉、精制碳水,都是血管的“隐形杀手”,吃多了,血脂飙升,血管加速硬化。

70岁后,饮食一定要清淡,少盐、少油、少糖,多吃富含膳食纤维的食物,比如全谷物、蔬菜、水果、坚果。

特别推荐富含Omega-3脂肪酸的食物,如深海鱼(鲑鱼、沙丁鱼)、亚麻籽、核桃,它们能减少炎症,软化血管。每天适量喝点绿茶、黑咖啡(不过量),也有助于抗氧化,延缓血管老化。

3. 良好睡眠,才是血管的“修复剂”很多老人觉得,年纪大了,睡眠少是正常的。可事实上,长期睡不好,血管的损伤得不到修复,血压也容易波动。研究表明,每天睡眠不足6小时的人,患心血管病的风险比正常睡眠者高30%以上。

晚上11点前尽量入睡,打造一个舒适的睡眠环境,比如睡前远离电子产品,卧室保持安静、温度适宜,睡前泡脚、听轻音乐,能有效提高睡眠质量。白天适当晒太阳,有助于调节生物钟,让晚上睡得更香。

散步仍然有用,但别迷信它是万能药

散步仍然有用,但别迷信它是万能药散步不是没用,而是不能依赖它解决所有血管问题。正确的散步方式,也很重要。

时间别太长,每天30-40分钟足够,过度运动反而可能加重心血管负担。速度要适中,不是走得越快越好,每分钟60-90步,微微出汗即可。注意气温变化,尤其是冬天,早晚温差大,血管容易收缩,导致血压波动,晨练不宜太早,最好等太阳出来再出门。

70岁以后,血管健康不能只靠运动,更重要的,是控制三高、健康饮食、保证睡眠,这些加起来,才是护血管的“黄金组合”。散步可以继续,但别把它当成唯一的依靠,真正的健康,是每个生活习惯的积累。

人这一生,就像一条河,年轻时水流湍急,畅通无阻,年老时,泥沙沉积,河道变窄。想让河水继续流动,就要定期清理、呵护,而不是只靠一点点涟漪。希望每位上了年纪的朋友,都能真正守护好自己的血管,活得更久、更健康。

参考文献

中国心血管健康与疾病报告2023,国家心血管病中心

《中国高血压防治指南(2023年版)》,中华医学会心血管病学分会

《动脉粥样硬化的防治进展》,中华医学杂志