陈独秀作为中国共产党的主要创始人之一、早期领导人,同时也是新文化运动的重要发起人和中国革命的先驱者,其历史功绩和贡献不容忽视。

然而,由于复杂的历史原因,长期以来对他的评价未能充分体现客观性和公正性。这种评价的偏差直接反映在不同时期《辞典》对其生平的描述中,也在一定程度上折射出官方对其历史地位的态度变化。

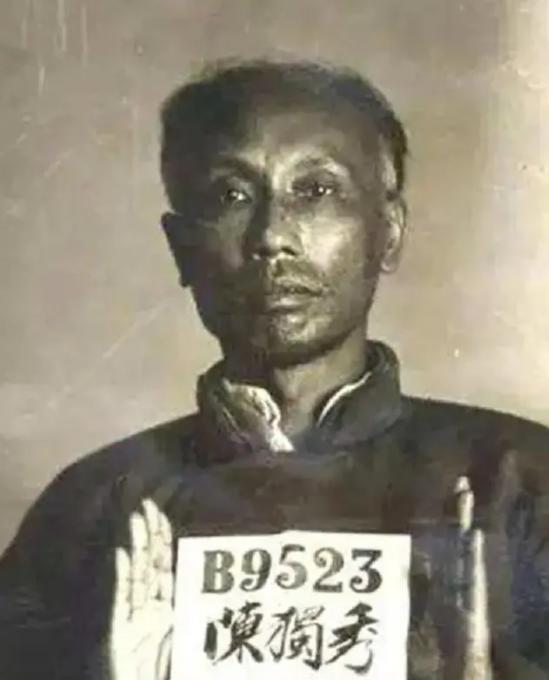

上海春明书店 1949年12月版的《新名词辞典》里,对“陈独秀”的解释是这样的:

陈独秀,安徽怀宁人,一八七九年生,留学日本、法国。历任北京大学文学院院长,同胡适领导一九一七年“文学革命”运动,创办并主编《新青年》杂志,亦是最初组织中国共产党的一员。曾任第一任共产党书记。但在一九二七年的大革命时期,犯有右倾机会主义的严重错误,致革命事业大受摧残,但他非但不知悔悟,且索性投入敌人怀抱,出卖革命,成了托匪头子。抗战中死于四川江津。

在1949年12月版的解释中,将1927年作为陈独秀人生的一个分水岭,对他1927年之前的经历,辞典编纂者的描述尚属客观,并没有使用带有感情色彩的词句;但对于陈独秀1927年之后的经历,就没有那么客气了,称他“犯有右倾机会主义的严重错误,致革命事业大受摧残”。由于陈独秀拒绝向党中央认错,辞典编纂者还将陈独秀定性为“出卖革命”的“托匪头子”。

上海春明出版社1952年8月版的《新名词辞典》里,对“陈独秀”的解释是这样的:

陈独秀,劳工阶级的叛徒,中国托匪的头子。安徽怀宁人。“五四”时,领导过“文学革命”运动,主编《新青年》杂志,亦是最初组织中国共产党的一员。但在一九二七年大革命时期犯了右倾机会主义的严重错误,致革命事业受到极大挫折。他非但不知悔悟,且索性投入敌人怀抱,出卖革命,成了托匪头子。抗战中死于四川。

在1952年8月版的解释中,将陈独秀的出生年份,曾留学日本、法国,曾任北京大学文学院院长,曾任第一任共产党书记等信息删除,并将语言顺序做了调整。

在上海春明出版社1953年4月版的《新名词辞典》里,对“陈独秀”的解释是这样的:

陈独秀,中国革命的叛徒。在一九一九年五四运动时期,曾是具有初步共产主义思想的知识分子的代表,成为中国共产党的发起者之一。在一九二七年大革命的紧要关头,陈独秀独搅了党中央的实际领导,从右倾机会主义发展到阶级投降主义,使这次革命遭受到极可痛心的失败。一九二七年八月七日党的紧急会议,结算了陈独秀的错误路线,并撤换了他的领导。陈独秀不承认既往的错误,并与托洛茨基分子相勾结,走上反革命的道路。一九二九年被驱逐出党。抗日战期间病死于四川。

在1953年4月版的解释中,对陈独秀的定性从“劳工阶级的叛徒”升级为“中国革命的叛徒”,加重了罪行。并新增了 1927年的“八七会议”上撤换了陈独秀的领导职务,1929年将陈独秀“驱逐出党”的内容。

在上海春明出版社1958年4月版的《新知识词典》中,对“陈独秀”的解释是这样的:

陈独秀(1879-1942)中国共产党早期领导人之一,后来堕落成为革命叛徒。字仲甫,安徽怀宁人。原为北京大学教授,因编辑《新青年》杂志出名。由于他在“五四”运动时代的声名以及党在初创时期的幼稚,他曾当选为党的总书记。在1924至1927年革命的最后一个时期,党内以他为代表的右倾思想,形成了投降主义的路线,使第一次国内革命战争遭到了失败。之后,他对于革命前途悲观失望,变成了取消主义者,采取了托洛茨基主义的反动立场,并和托洛茨基分子相结合,成立了反党的小组织,因而在 1929年11 月被驱逐出党。1942年死于四川江津。

在1958年4月版的解释中,虽承认陈独秀是“中国共产党早期领导人之一”,但还不忘强调他“后来堕落成为革命叛徒”,并对陈独秀曾当选过党的总书记进行了解释。

在1961年11月版的《辞海(试行本)》中,对“陈独秀”的解释是这样的:

陈独秀(1880-1942)字仲甫。安徽怀宁人。早年留学日本。1915年主编《新青年》杂志,1918年和李大钊创办《每周评论》,鼓吹新文化,宣传社会主义,和当时的各种反动思潮作斗争,成为五四前后的激进民主派。1920年在上海发起组织共产主义小组,1921年中国共产党成立,当了党的总书记。第一次国内革命战争后期,党内以他为代表的右倾机会主义思想,形成了投降主义的路线,放弃对于农民群众、城市小资产阶级和中等资产阶级的领导,尤其是放弃对于武装力量的领导权,使革命遭到失败。之后,对革命前途悲观失望,变成取消主义者,并和托洛茨基分子勾结,成立反党组织。1929年11月被开除出党。1942年死于四川江津。

1979年版的《辞海》中,对“陈独秀”的解释是这样的:

陈独秀(1880-1942)安徽怀宁人,字仲甫。早年留学日本。1915年主编《新青年》(第一卷名《青年杂志》),1916年任北京大学教授,1918年和李大钊创办《每周评论》。提倡新文化,宣传马克思主义,为五四运动时期的急进民主派。1920年发起组织上海共产主义小组。1921年中国共产党成立,由于他在五四运动时期的名声,被选为党的总书记。第一次国内革命战争后期,党内以他为代表的右倾机会主义思想形成了投降主义路线,放弃对于农民、城市小资产阶级和中等资产阶级的领导权,尤其是放弃对于武装力量的领导权,对蒋介石的反革命进攻采取妥协投降的政策,使革命遭到失败。1927年在党的八七会议上被撤销总书记职务,但仍坚持错误。其后,对革命前途悲观失望,成为取消主义者,并和托洛茨基分子勾结,成立反党组织。1929年11月被开除出党。同年12月,纠集彭述之等八十一人发表《政治意见书》反对中国共产党和工农红军。1942年死于四川江津。

虽然1978年,十一届三中全会以后,党内对陈独秀的认识也发生了一些细微变化。但总的来看,对陈独秀仍持否定的态度。

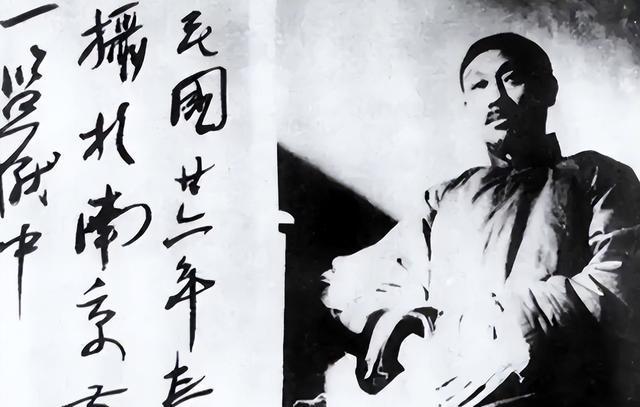

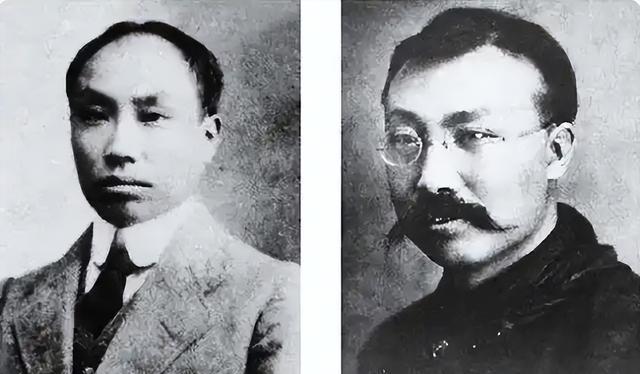

1981 年 6 月 30 日,我党建党六十周年的前一日,《人民日报》刊载了上海历史研究所吴信忠所著的《红楼两巨人——李大钊和陈独秀在建党初期》一文。此文全面回溯了李大钊与陈独秀二人在中共建党初期的往来及情谊。这可以说是对陈独秀评价的一个重要分水岭。

在 1989年版的《辞海》中,对“陈独秀”的解释发生了重大变化:

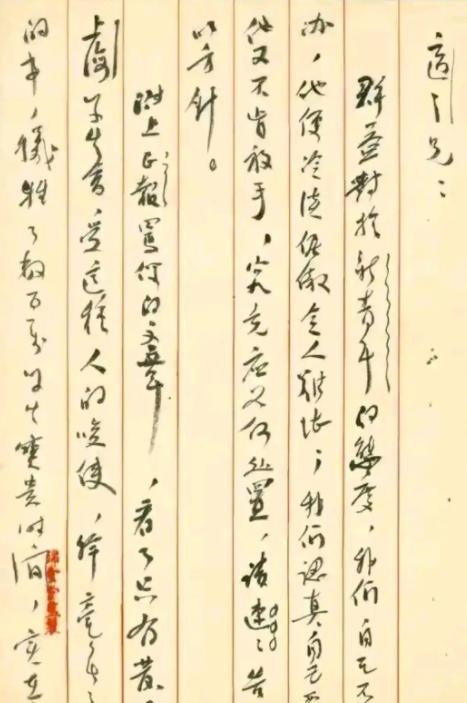

陈独秀(1879-1942)安徽怀宁人,字仲甫。早年留学日本。1904年创办《安徽俗话报》。1915 年起主编《新青年》(第一卷名《青年杂志》),1917年任北京大学文科学长,1918年和李大钊创办《每周评论》。积极提倡民主与科学,提倡文学革命,反对封建的旧思想、旧文化、旧礼教,是五四新文化运动的主要领导人之一。五四运动后,接受和宣传马克思主义。1920年8月在上海成立第一个共产主义小组,并发起成立中国共产党。1921年7月在中共第一次全国代表大会上,被选为中央局书记。后被选为中共第二、第三届中央执行委员会委员长,第四、第五届中央委员会总书记。大革命后期,中共党内以他为代表的右倾思想发展成为右倾投降主义,致使革命在国民党右派的突然袭击下遭到惨重失败。1927年7月离开中央领导岗位。后对革命前途悲观失望,变成取消主义者,接受托派观点,在党内成立小组织,进行反党活动,1929年11月被开除党籍。同年 12月发表由八十一人署名的作为托陈取消派纲领的《我们的政治意见书》反对中国共产党和工农红军。后与托洛茨基派组织相结合,1931年5月曾被推选为中国托派组织的总书记。1932年被国民党政府逮捕,1937年8月出狱。1942年病故于四川江津。

在1989年版的解释中,将“被撤销总书记职务”变成了“1927年7月离开中央领导岗位”,删除了“成立反党组织”的内容,将“1942年死于四川江津"改为“1942年病故于四川江津”,体现了对逝者的尊重。

在 1999年版的《辞海》中,对“陈独秀”的解释更为客观公正:

陈独秀(1879-1942)中国共产党的创始人和早期领导人。字仲甫,号实庵,安徽怀宁十里铺(今属安庆)人。早年留学日本。1904年创办《安徽俗话报》。1915年起主编《新青年》(第一卷名《青年杂志》),1917年任北京大学文科学长,1918年和李大钊创办《每周评论》。积极提倡民主和科学,提倡文学革命,反对封建的旧思想、旧文化、旧礼教,是五四新文化运动的主要领导人之一。五四运动后接受和宣传马克思主义。1920年8月在上海成立第一个共产主义小组,并发起成立中国共产党。1921年7月在中共第一次全国代表大会上,被选为中央局书记。后被选为中共第二、第三届中央执行委员会委员长,第四、第五届中央委员会总书记。大革命后期,中共党内以他为代表的右倾思想发展成为右倾投降主义,致使革命在国民党右派的突然袭击下遭到惨重失败。1927年7月离开中央领导岗位,后对革命前途悲观失望,变成取消主义者,接受托派观点,在党内成立小组织,进行反党活动,1929年11月被开除党籍。同年12月发表由八十一人署名的作为托陈取消派纲领的《我们的政治意见书》。1931年5月曾被推选为中国托派组织的总书记。1932年被国民党政府逮捕,1937年8月出狱。1942年病故于四川江津(今属重庆市)。主要著作收入《独秀文存》。

在1999年版《辞海》中,“陈独秀”词条的开头首次加上了“中国共产党的创始人和早期领导人”这一重要头衔。这一表述的调整,标志着官方对陈独秀在中共创建过程中所发挥的关键作用的正式承认,同时也恢复了他作为“中国共产党早期领导人”的历史名誉和地位。此时,距离陈独秀逝世已过去57年。

整体上来看,建国后《辞典》中对陈独秀的形象描述经历了三个阶段的变化,即1949-1978年以负面为主,辞书中多强调他的“错误”和“背叛”,将其视为反面人物,忽略了其早期贡献。

1978-1990年代评价趋于客观辞书中对他的评价逐渐客观,承认他在新文化运动和建党初期的贡献,但仍批评其后期错误。

1990年代至今评价更加全面,辞书中对他的描述更加全面,既肯定其在新文化运动和建党中的贡献,也指出其政治错误,整体评价趋于平衡。

陈独秀作为中国共产党的创始人之一,这本是一个无需回避的事实。他以其卓越的思想和无畏的勇气,为中国共产党的创立奠定了坚实的基础。目前,众多历史研究和学者的成果都充分证明了陈独秀在建党初期所发挥的关键作用。

虽然,他在后来的革命道路上也出现了一些失误和偏差。但这并不能掩盖他作为中国共产党创始人之一的重要地位和历史功绩。我们应当以客观、全面的视角去审视他的贡献,铭记他为中国共产党的创立所付出的努力。

向陈致敬!