北宋末年至南宋初期无疑是一段波谲云诡、跌宕起伏的动荡岁月。这段时期,王朝命运急转直下,内忧外患交织,从北宋后期四位皇帝的权力更迭,到靖康之变的惊天浩劫,徽钦二宗蒙难,再到赵构南渡称帝,南宋初期的艰难维持,其间还穿插着苗刘兵变的朝堂动荡、岳飞北伐的壮志豪情以及秦桧以“莫须有”罪名杀害岳飞的千古奇冤,南宋最终向金国屈辱称臣,这一系列事件宛如一幅波澜壮阔又充满血泪的历史画卷,深刻地影响了中国历史的走向。

北宋自建国以来,历经太祖赵匡胤、太宗赵光义等数位皇帝的统治,至北宋后期,已逐渐显露出积贫积弱的态势。北宋倒数第四位皇帝宋神宗赵顼,即位时年仅二十岁,却心怀壮志,渴望改变北宋在政治、军事和经济上的困境。他重用王安石,推行熙宁变法,试图通过一系列改革措施来富国强兵。青苗法旨在帮助农民度过青黄不接之时,抑制民间高利贷;募役法以交钱代役的方式,提高了农民的生产积极性;保甲法则将乡村民户加以编制,农闲时进行军事训练,以维护地方治安并节省养兵费用。然而,变法触动了保守派官僚、贵族和大地主的利益,遭到了强烈反对。苏轼、司马光等一批名臣都站在了变法的对立面,朝廷内部形成了新旧两党激烈争斗的局面。这场党争不仅没有因宋神宗的去世而平息,反而愈演愈烈,严重消耗了北宋朝廷的政治资源,使得政治生态日益恶化。

宋神宗驾崩后,其子宋哲宗赵煦即位。宋哲宗年幼,由高太后垂帘听政。高太后是保守派的代表人物,她一上台便废除了王安石变法的大部分措施,启用司马光等保守派大臣,史称“元祐更化”。宋哲宗长大后,对高太后的专权和保守派的倒行逆施十分不满。高太后去世后,宋哲宗亲政,他重新启用变法派,试图恢复神宗时期的改革事业,但此时的北宋朝廷已在党争中元气大伤,改革难以取得实质性进展。

宋哲宗英年早逝,由于他没有子嗣,向太后力排众议,立端王赵佶为帝,即宋徽宗。宋徽宗赵佶是一位极具艺术天赋的皇帝,他在书法、绘画、诗词等方面都有极高的造诣,其独创的“瘦金体”书法,笔势瘦劲飘逸,堪称一绝。然而,他在政治上却昏庸无能,重用蔡京、童贯、高俅等奸臣,这些人结党营私,贪污腐败,卖官鬻爵,搞得朝廷乌烟瘴气。宋徽宗还热衷于道教,大兴土木,修建道观,耗费了大量的人力、物力和财力,使得百姓负担沉重,民不聊生。在对外政策上,宋徽宗与金国签订“海上之盟”,相约共同灭辽。辽国灭亡后,金国看到了北宋的腐朽和软弱,将侵略矛头指向了北宋,为靖康之变埋下了祸根。

宋徽宗在位后期,面对金兵的步步紧逼,惊慌失措,为了逃避责任,他匆忙将皇位传给儿子宋钦宗赵桓。宋钦宗即位时,北宋已经处于风雨飘摇之中,他性格懦弱,优柔寡断,在主战派和主和派之间摇摆不定。一方面,他迫于形势,任用李纲等主战派大臣,组织军民抵抗金兵;另一方面,又在主和派的怂恿下,多次向金国求和,割地赔款,罢免李纲等主战派官员。这种摇摆不定的政策,使得北宋军民的抗金热情受到极大打击,也让金兵更加看清了北宋朝廷的软弱可欺。

1125年,金国在灭辽后,迅速南下攻宋。金兵分东西两路进军,东路军由斡离不率领,从平州(今河北卢龙)出发,直逼燕京(今北京);西路军由粘罕率领,从云中(今山西大同)出发,进攻太原。北宋军队在金兵的进攻下,节节败退,燕京很快被金兵攻占。西路军虽然在太原遭到了北宋军民的顽强抵抗,但由于北宋朝廷救援不力,太原最终也被金兵攻破。

1126年,金兵渡过黄河,直逼北宋都城汴京(今河南开封)。宋钦宗惊慌失措,急忙派人向金国求和。金国提出了苛刻的条件,要求北宋割让太原、中山、河间三镇,赔偿巨额金银,并以亲王、宰相为人质。宋钦宗为了保住皇位,全部答应了金国的要求。然而,金兵并没有因此而停止进攻,他们继续向汴京逼近。在这危急时刻,北宋军民纷纷要求抵抗,宋钦宗被迫再次启用李纲,组织汴京保卫战。李纲率领军民奋勇抵抗,多次击退金兵的进攻。但宋钦宗却在主和派的劝说下,再次向金国求和,并罢免了李纲。

1127年,金兵再次南下,攻破汴京,宋徽宗、宋钦宗以及皇室成员、王公大臣、后宫嫔妃等三千余人被金兵俘虏,押往北方。金兵还在汴京大肆抢掠,金银财宝、文物典籍、珍贵字画等被洗劫一空,北宋至此灭亡,这就是历史上著名的“靖康之变”。徽钦二宗被押往北方后,受尽了屈辱和折磨。宋徽宗被封为“昏德公”,宋钦宗被封为“重昏侯”,他们被囚禁在冰天雪地的五国城(今黑龙江依兰),过着衣不蔽体、食不果腹的生活。宋徽宗在囚禁期间,曾写下许多悔恨交加的诗词,如“彻夜西风撼破扉,萧条孤馆一灯微。家山回首三千里,目断天南无雁飞”,表达了他对故国的思念和对自己昏庸误国的悔恨。1135年,宋徽宗在五国城病逝,宋钦宗则继续在囚禁中煎熬,直到1156年,他在一场马球比赛中被金兵故意纵马践踏而死,结束了他悲惨的一生。

靖康之变后,宋徽宗第九子赵构幸免于难。赵构在南京应天府(今河南商丘)即位,重建宋朝,史称南宋,赵构即为宋高宗。南宋建立之初,面临着严峻的形势。金兵不断南下追击,试图彻底消灭南宋政权;内部则人心惶惶,社会秩序混乱。宋高宗赵构为了躲避金兵的追击,一路南逃,先后逃到扬州、建康(今江苏南京)、临安(今浙江杭州)等地。

在南宋朝廷逃亡的过程中,发生了一场震惊朝野的苗刘兵变。1129年,御营司将领苗傅、刘正彦因对宋高宗宠信宦官、赏罚不公不满,发动兵变。他们杀死了宋高宗的宠臣王渊和一批宦官,逼迫宋高宗退位,拥立年仅三岁的赵旉为帝,由隆祐太后垂帘听政。苗刘兵变虽然最终被韩世忠、张俊等将领平定,宋高宗得以复位,但这场兵变却给南宋朝廷带来了巨大的冲击。它暴露了南宋朝廷内部的矛盾和危机,也让宋高宗对武将产生了深深的猜忌和不信任,为后来岳飞的悲剧命运埋下了伏笔。

在南宋初期的抗金斗争中,岳飞无疑是最为耀眼的一颗将星。岳飞出身贫寒,但自幼胸怀大志,勤奋习武,练就了一身过人的武艺。他早年投身抗金斗争,凭借着卓越的军事才能和爱国精神,逐渐崭露头角。岳飞率领的岳家军纪律严明,作战勇猛,“冻死不拆屋,饿死不掳掠”,深受百姓的爱戴和拥护。

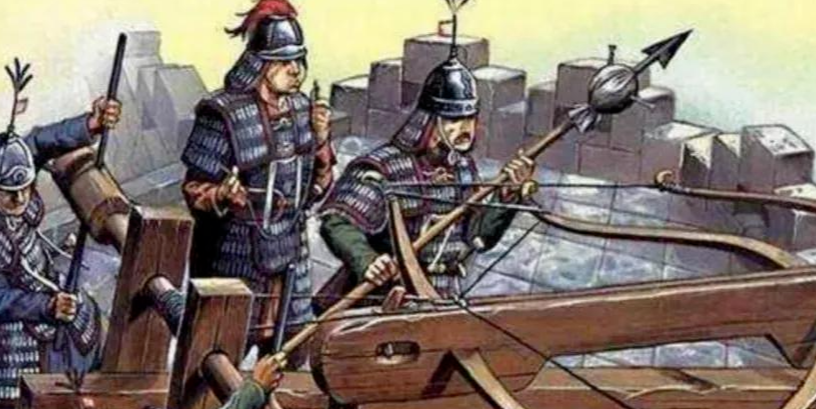

1134年,岳飞第一次北伐,他率领岳家军从鄂州(今湖北武昌)出发,一举收复了襄阳、郢州(今湖北钟祥)、随州(今湖北随州)、邓州(今河南邓州)、唐州(今河南唐河)、信阳军(今河南信阳)等六郡,取得了南宋建立以来的第一次重大胜利。这次北伐的胜利,极大地鼓舞了南宋军民的抗金士气,也让岳飞声名远扬。

1140年,金兵再次南侵,岳飞率领岳家军进行了第四次北伐。在这次北伐中,岳家军一路势如破竹,先后取得了郾城大捷、颍昌大捷等重大胜利。在郾城之战中,岳飞亲自率领岳家军主力,与金兵的精锐骑兵“铁浮屠”“拐子马”展开激战。岳飞采用步兵手持麻扎刀、大斧等武器,上砍骑兵,下砍马腿的战术,大破金兵的“铁浮屠”和“拐子马”,取得了辉煌的胜利。颍昌之战中,岳飞的长子岳云率领八百背嵬军冲入敌阵,与金兵展开殊死搏斗,岳家军将士奋勇杀敌,最终取得了颍昌大捷。

在岳家军节节胜利的形势下,中原地区的抗金义军纷纷响应,他们与岳家军相互配合,形成了对金兵的包围之势。岳飞满怀豪情地对部下说:“直抵黄龙府,与诸君痛饮尔!”然而,就在岳飞即将实现他收复中原的壮志之时,宋高宗赵构却在秦桧等主和派的怂恿下,连下十二道金牌,命令岳飞班师回朝。岳飞无奈之下,只得忍痛退兵。他悲愤地说:“十年之功,废于一旦!所得诸郡,一朝全休!社稷江山,难以中兴!乾坤世界,无由再复!”

岳飞班师回朝后,被解除了兵权,改任枢密副使。秦桧为了实现与金国的议和,以“莫须有”的罪名诬陷岳飞谋反,并将岳飞及其长子岳云、部将张宪逮捕入狱。在狱中,岳飞遭受了残酷的折磨,但他始终坚贞不屈,没有承认任何罪名。1142年1月27日,秦桧以“莫须有”的罪名,将岳飞父子及张宪杀害于大理寺内的风波亭。岳飞死时,年仅三十九岁。

岳飞的死,是南宋历史上的一大悲剧,也是中国历史上的千古奇冤。岳飞一生精忠报国,他率领岳家军抗击金兵,为保卫南宋的国土和百姓做出了巨大的贡献。他的军事才能和爱国精神,深受后世的敬仰和赞誉。而秦桧则因陷害岳飞,成为了千古罪人,被永远钉在了历史的耻辱柱上。岳飞被害后,南宋朝廷与金国的议和进程加快。

1141年,南宋与金国签订了“绍兴和议”。和议规定:南宋向金国称臣,每年向金国进贡银二十五万两、绢二十五万匹;宋金两国以淮水至大散关(今陕西宝鸡西南)一线为界,南宋割让唐、邓二州及商、秦二州之大半给金国。“绍兴和议”的签订,标志着南宋正式向金国屈辱称臣,南宋的国势从此一蹶不振。此后,南宋虽然也曾有过一些北伐的尝试,如宋孝宗时期的“隆兴北伐”、宋宁宗时期的“开禧北伐”,但都以失败告终。南宋朝廷在主和派的把持下,一味地向金国求和,苟且偷安,最终在蒙古的崛起和进攻下,于1279年灭亡,结束了其偏安江南一百五十多年的历史。