1900年6月30日,英国《THE SPHERE》杂志发表了《大清皇族——慈禧祸国录》,当时,正值庚子事变。

10天前,德国公使克林德被清军击杀。9天前,慈禧太后向列强宣战。

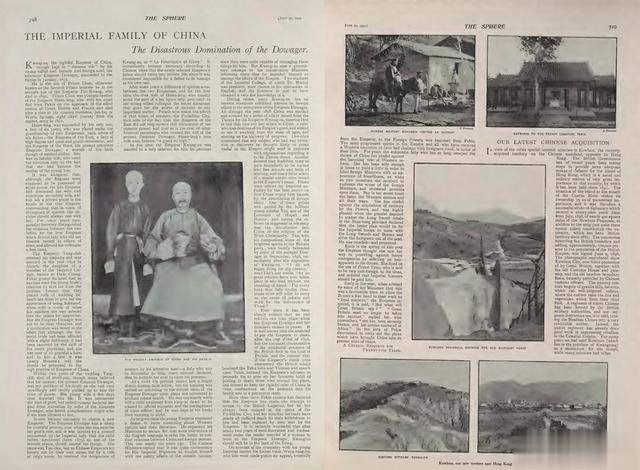

事变刚开始,西方发表的这篇文章,包含了很多历史第一现场的信息,特别是文中一张照片,指明是光绪皇帝和他父亲醇亲王的合影。

这是一篇非常值得一读的历史文献,特别翻译过来,以飨读者:

中国的正统皇帝光绪,被意志强硬、极端排外的恶名昭著的慈禧太后所幽禁,于1875年1月继位。

他是醇亲王之子。醇亲王是道光帝(1850年驾崩)第七子,故又称七王爷。醇亲王是咸丰帝之弟。咸丰帝在位时,因英法联军逼近北京而携宫廷逃往热河行宫(距京城八日路程),并于1861年初在此去世。

咸丰帝由其独子继位,时年六岁的幼帝处于两位母后的监护之下。东太后出身显赫,性情娴静温和;西太后即当今臭名昭著的慈禧太后,虽才能出众却出身卑微。她原为咸丰帝地位较低的妃子,因诞下皇子而得以晋封。

有传言称,尽管两位太后理应享有同等摄政权,但咸丰帝临终前对其狡黠野心勃勃的次妻心存戒备,曾密留诏书于东太后之手,申明若二人政见相左时,最终决策权归属东太后。多年间,因东太后虔心礼佛、不涉朝政,任由慈禧独揽大权,两宫关系尚算和睦。

同治皇帝于1872年亲政并大婚,所娶皇后阿鲁特氏系国子监祭酒崇绮之女。京城传言,当这位少女与众秀女入宫备选时,其家人为避后位之险,竟暗藏棉絮于其衣下伪作畸形之态。然慈禧太后岂容此计得逞,特颁懿旨称:皇后虽有微恙,然经御医妙手已愈,今观其形貌端丽,实乃天意所属,当母仪天下。

婚后不及两年,同治帝染天花而崩,时人多疑其生母慈禧难辞其咎——盖因太后素不情愿且迟缓交权。其年轻皇后数日后亦薨逝,诏书称哀毁过甚而亡,然宫闱私语皆谓系慈禧恐留后患,密令绝食致死。

嗣后议立新君,慈禧素喜幼主以便垂帘,遂召亲贵集议,择醇亲王第七子(1875年生)入承大统。此子本名载湉,依祖制以年号称“光绪”,取“光大统绪”之意。按华夏礼法,新君既立,其父醇亲王当即刻归隐,盖因父跪子有悖君臣之纲。

数年后两宫嫌隙渐生,素日不问政事的咸丰嫡后慈安太后,首度向强势的慈禧出示先帝密诏——凡遇要务分歧,东太后享有最终裁决权。紫禁城中明眼人皆察,此番权柄昭示后未久,这位屡屡违逆慈禧意志的嫡太后便“宾天”而去,恰似诸多忤逆当权太后的天潢贵胄结局。

及至光绪大婚,慈禧以私心择定其侄女为后。据宫中传闻,帝对此女厌恶至极,竟颁旨禁其面圣。幼年画像中的光绪目光炯炯,然其教养皆循慈禧所定戕身之法:自童蒙时即每晨破晓唤醒,习朝仪、理政事,终日困坐书斋。

及长,少年天子渐萌求知西方之志,谕令臣工延聘英文教习以通外务。此议发于近十年前,然保守廷臣奏称“陛下毋需躬亲蛮夷琐务”。光绪遂颁严旨,明示欲亲揽朝政。后由同文馆总教习丁韪良荐举两名生徒入宫授读,传言皇帝由此通晓英文颇深。

近年间,光绪帝屡屡显露维新之志,令慈禧太后深为忌惮。至1898年,光绪连颁变法诏书震动寰宇,华夏终现愿开数百年蒙昧、循文明进化之君。诏曰:凡臣民有发明新器、著成新书者,皆可直达天听;敕令天下寺院尽改学堂;更以御笔悬赏“采西法以利中华策论”,湖北巡抚谭继洵之子谭嗣同以雄文夺魁,其策直言“效法泰西政教”,竟成催命符。戊戌政变后,慈禧震怒,于1898年9月将谭嗣同并六君子速斩于市。“各国变法无不流血而成,中国未有,此国所以不昌也。有之,请自嗣同始!”谭君临刑之言,犹似惊雷裂空。

自此天下皆知,慈禧当权一日,则维新无望一日。戊戌政变后,老佛爷本欲鸩杀光绪,适逢英国舰队游弋渤海,传言若闻圣主遇害,英舰将炮轰大沽、直捣京师。西人干涉之危,终使慈禧改囚光绪于瀛台,诡称“圣躬违和”以塞众口。

紫禁城内暗流汹涌,屡传光绪欲遁入英国公使馆,然禁城九门锁钥森严,近侍忠仆诛戮殆尽,皆换作太后鹰犬。奇哉!纵经两载幽囚、饥寒交迫,光绪竟得存残喘——须知慈禧素以鸩杀异己闻名。其师翁同龢因暗通帝意,近日竟冒死代拟《告列强书》,被驱逐出京。

举国维新志士、留洋学子、通商口岸开明官绅,皆陷白色恐怖。慈禧垂帘三十余载,最恨西潮东渐。虽偶作怀柔之态——如两度接见公使夫人并厚赐珍宝——实则深恶泰西诸国。列强割地使其如坐针毡,闻山东巡抚建言“联大刀会、义和拳共驱洋夷”,竟大喜擢升。

今岁初春,慈禧急立端郡王之子溥儁为“大阿哥”。此子素有仇洋之名,紫禁城内已行太子仪制。更有疆臣密奏“此天赐良机,可纵拳民屠戮教民”,慈禧犹疑:“英夷若干涉奈何?”佞臣谄笑:“英军南非新败,不足虑也。”遂决意纵容拳祸,终致神州陆沉。

这篇文章的作者,是一名自称“旅居中国25年”的西方人,这么长时间,很可能他的身份是传教士和外交官。文章中包含了很多珍贵的历史信息,比如慈禧心狠手辣,慈安太后可能是她毒死、同治皇后可能是她命令饿死,戊戌政变后还想毒死光绪,等等。而文章对于光绪,则更有同情之心。

另外,文章说翁同龢“近日”“被驱逐出京”,跟他在1898年戊戌变法之初就罢官回家的历史不符,但也可以反证作者确实是一个西方人,而文章所表达的态度,就代表了西方人对慈禧和光绪的态度了。而且以局外人视角剖析慈禧太后掌权四十七年间如何以一己私欲撼动帝国根基,那些当时就已传扬国际的紫禁城秘闻轶事,折射出末世王朝的制度性腐朽。