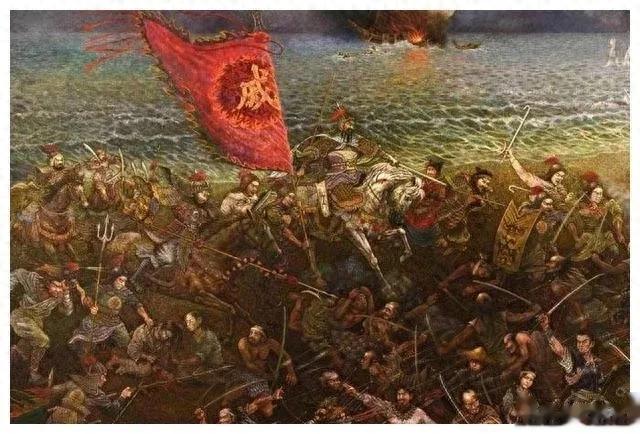

1621年的浑河血战撕开了明王朝最后的遮羞布。史书记载的“八旗铁骑不可战胜”或许只是表象,真正的致命伤早在战鼓擂响前就已深埋:

那支本应并肩作战的明军,早已被内部的撕裂与背叛蛀空了根基。

一

明朝为解沈阳之围调集的援军阵容堪称豪华:秦良玉麾下四千白杆兵长枪如林,戚继光侄子戚金率领三千浙军火器森严,更有三万辽东铁骑压阵待命。

然而这三支劲旅甫一碰面,空气中便弥漫着剑拔弩张的气息。

抗倭援朝时期埋下的仇恨种子在此刻破土——辽东军曾因争夺军功坑杀浙军,戚家军遗孤与辽军势同水火;川军与浙军更因驻地摩擦,竟动用火炮互轰死伤数百。

当努尔哈赤的四万八旗军如黑云压城时,明军阵营里响起的不是同仇敌忾的呐喊,而是此起彼伏的冷嘲热讽。

二

白杆兵在北岸布下的枪阵宛如铜墙铁壁,四千川军硬生生扛住八旗军三次冲锋,镶白旗精锐骑兵的尸体在拒马桩前堆积成山。

隔岸观战的辽东总兵朱万良本可率三万铁骑包抄敌后,却因“等待战机”的借口按兵不动。

更讽刺的是,当川军弹尽粮绝被迫渡河时,沈阳城头的红衣大炮突然调转炮口——降将李永芳用重金收买的明军炮手,正狞笑着将炮弹倾泻在昔日同袍身上。

南岸的戚家军用行动诠释了何为职业军人的尊严。

戚金布设的“三叠铳”车阵让八旗军见识到火器时代的恐怖,三段轮射的硝烟中,身披三层重甲的巴牙喇护军成片倒下。

可惜兵部克扣的补给让这场科技碾压沦为昙花一现,当弹药耗尽时,这些戚继光亲手调教出的老兵抄起狼筅发起反冲锋,用血肉之躯在八旗军阵中撕开缺口。

战后清点战场,不足万人的川浙联军竟造成八旗军超四千伤亡,连努尔哈赤都不得不承认:"若明军皆如此,我等安能入关?"

三

历史总是充满黑色幽默。

当浑河两岸的喊杀声渐息,隔岸的辽东军终于“抓住战机”——不是冲锋陷阵,而是争先恐后地向锦州溃逃。

那些在朝堂上高谈“整饬武备”的文官们,此刻正忙着将战败责任推给已经全军覆没的川浙将士。

更可悲的是,浑河之战的惨败非但未能惊醒装睡的明王朝,反而加速了军事体系的崩坏:三年后,最后一批戚家军因讨要欠饷被诱杀于蓟州,大明最后的精锐就此湮灭。

如今回望这场战役,与其说这是冷兵器与火器的碰撞,不如说是组织力的终极较量。

当八旗军凭借严密的“牛录”制度如臂使指时,明军却在党争倾轧中自断经脉。

再锋利的刀剑,也斩不断自己人从背后捅来的匕首。

正如《孙子兵法》开篇所言:“上下同欲者胜”,而这恰恰是浑河岸边那支明军最奢侈的幻想。