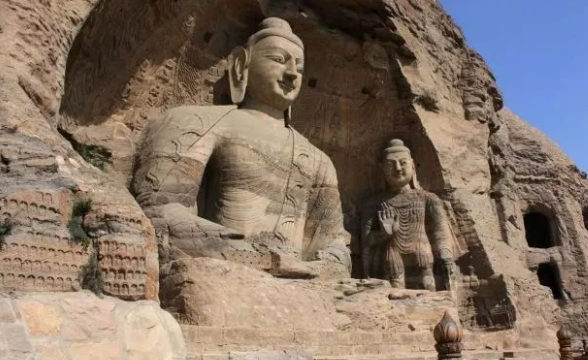

地上文物不仅仅是木构古建,还包括石窟造像。山西在这方面的资源,堪称丰富至极。

提及山西的石窟,云冈石窟无疑是最负盛名的。除了云冈和天龙山这两大石窟之外,高平的羊头山石窟同样值得一探究竟。

与大同云冈石窟、洛阳龙门石窟的壮观景象不同,羊头山上并没有大面积裸露的陡峭岩壁,而是遍布着众多小型的沙石岩体。

羊头山石窟现存石窟9个,其中包括四十余洞窟和摩崖龛像3处,还有石塔6座和造像塔1座。在半山腰的清化寺遗址主殿,更是保存着三尊珍贵的唐代石雕佛像。

从晋城市区出发,沿着国道向北行驶大约60公里,跟着“羊头山风景区”的指示牌,很容易便能抵达羊头山脚下。

然后沿着迎宾大道至神农庙,再由神农庙向西,沿着一条由砂石岩铺就的小径拾级而上,山腰与山顶之间便分布着那些石刻造像。

沿着石梯向上,不久便能看见隐藏在山石之间的石窟。这便是凿于唐玄宗时期(713年-755年)的1号窟。

窟内是一佛二弟子二菩萨二天王七身像,佛像面容丰圆,身着双领下垂式袈裟,左手施降魔印,右手施说法印。

两侧的菩萨或头戴花冠、身体直立,或头束高髻、身姿婀娜。两侧的天王则身着甲胄,脚踏鬼魅,威武十足。莲座下还有两个供养人,屈膝而跪,仰首恭敬。

距离1号窟不远处便是2号窟,西南两面密布着大小二十余处佛龛,佛和菩萨均体态丰腴,栩栩如生。有趣的是,菩萨还出现提胯扭臂的现象。

佛的莲座下有比较丰富的卷草纹,并有侏儒兽承重力士状托起莲座,整体呈现隋唐风格。

3号窟为一石开两窟,窟门分别为风鸟门和小龙门,表面共有大小龛 30 余处,整体为北魏时期风格。

窟门外雕的是菩萨造像,尽管面部表情因风化而严重模糊,但仍能看出其梳着高髻,衣饰飘带流畅自然。

继续前行至4号窟,其规模相对较小,为北朝开凿。窟门为圆拱龛形,柱头束帛式,门梁正中束一莲,梁尾各雕一凤鸟,口衔宝珠,窟外正面两侧的二力士造像脚踏瑞兽,威武异常。

再往上走,就会发现石窟中的佛像呈现 “秀骨清像”,臂大过膝,四肢细长,典型北魏风格。这便是羊头山上的北魏石窟群。

其中规模最大的当属5号窟,开凿于一块东西长的巨石之上。整块巨石上遍布小龛,这种雕凿手法正是羊头山石窟的独特之处。

石窟中部的大龛内雕有释迦、多宝两佛并坐像,形象古朴而庄重。尽管佛像头部已被凿毁,但它仍是羊头山石窟中最早的龛像之一。

5号窟顶部还矗立着两座唐代石塔,石塔中间有一大佛作跏趺坐式,可惜头部也已不复存在。

在5号窟的左前方,是“千佛碑”的石碑,高4米、宽1米,碑身满雕佛像,据说共有小佛像2240余尊。

6号、7号石窟则依山势依次分布在5号窟的后侧,形制大体相仿,只是规模略小。而8号窟、9号窟则位于羊头山西峰之巅。

特别是9号窟,原本是一长方形石窟,却倾倒在路边。

据专家考证,这是北魏时期为纪念炎帝曾游履羊头山而开凿的石窟。窟内共雕小佛龛百余个,每行间都刻有供养人。

关于羊头山石窟的开凿年代,专家们考证后认为,大致可分为北魏孝文帝太和十年至二十年(486年-496年)、北魏晚期(约516年-534年)、北齐至隋时期(550年-618年)以及唐中期四个时期。其中,北魏晚期是羊头山石窟开凿的高潮期。

羊头山石窟的造像艺术精湛,人物形象栩栩如生,服饰、姿态等细节处理细腻,展现了古代工匠高超的雕刻技艺,是中国古代雕塑艺术的杰出代表之一。

然而,令人遗憾的是,这里的许多佛像头部都已不知所踪。这看起来并不像是简单的风化所致,更像是有人故意用工具将其凿去。

不知道这些佛头如今究竟流落到了何方?