2010年,吉利以18亿美元(折合人民币120亿)收购沃尔沃100%的股权,成为沃尔沃唯一的股东。

一个是年利润仅11.8亿人民币的中国民营车企,一个是拥有80多年历史的豪华品牌,在外界看来如同“蛇吞象”,是天方夜谭。

这次收购,如同一场豪赌!连福特都难以驾驭的沃尔沃,吉利又有何底气呢?

如今15年过去了,这场惊心动魄的商业冒险,它到底赚了没有?

收购的背后

收购的背后2008年全球金融危机爆发,全球经济受到严重冲击,汽车产业同样遭受波及,福特汽车这家老牌企业也陷入困境。

福特旗下的豪华品牌沃尔沃汽车,持续亏损,成了福特难以承受的负担。

为了摆脱困境,福特不得不做出艰难的决定,将沃尔沃汽车出售,这既是无奈之举,也是为了企业能够生存下去的必要选择。

同一时间,遥远的中国,吉利汽车的领头人李书福也在认真地研究着国际汽车行业的风向。

李书福认为,收购沃尔沃或许是吉利实现梦想的最佳选择。

18亿美元与外界的质疑

18亿美元与外界的质疑1997年才起步造车的吉利,那年利润仅有11.8亿人民币,和拥有八十多年历史的沃尔沃相比,实力差距巨大。

收购沃尔沃如同“穷小子追明星”,两者地位悬殊。

18亿美元的收购价更是天文数字,相当于吉利67年的全部利润,在当时看来李书福此举非常疯狂,人们都觉得这是“蛇吞象”。

为了筹到这笔巨款,李书福想尽一切办法,用尽所有融资渠道。

为了完成收购,他先从黑龙江大庆市国资委的融资平台那里获得了7到8亿美元的资金支持。

由中国银行浙江分行和伦敦分行牵头的银行团也提供了近10亿美元的贷款,甚至,李书福还向福特借了2亿美元作为“尾款”。

在国内,李书福在上海嘉定融资10亿元,还进行了大量的民间借贷,可以说,为了凑齐这笔巨额收购费用,李书福几乎跑遍了所有能借到钱的地方。

这起小公司买大公司的收购案让整个行业都议论纷纷,大家都觉得不可思议。

《金融时报》直接说,中国公司根本玩不转豪车品牌。

很多人觉得吉利太高估自己了,他们怀疑吉利能不能管好沃尔沃,更担心吉利没能力学到沃尔沃的先进技术。

大家普遍认为,吉利想要成功运营沃尔沃,并且将它的技术消化吸收,几乎是不可能完成的任务。

上汽和北汽收购海外品牌的失败让大家更担心了,有人甚至开玩笑说,吉利要是不吃不喝攒67年才能买下沃尔沃!

面对这么多质疑和压力,李书福还是坚持说:“不能因为福特没做好,就认为吉利也做不好,不能因为美国人不行,就认为中国人也不行,情况不是绝对的。”

这句话充分显示出他对吉利的信心,也说明他有敢于挑战和创新的企业家精神。

2009年,吉利汽车的年销量只有32.7万辆,还因为模仿设计引发的法律问题而烦恼不已,当时,吉利的产品主要面向低端市场,利润空间非常小。

吉利收购沃尔沃,这无疑是一场风险极大的尝试,吉利几乎押上了所有的家当,希望通过这次收购,为中国汽车工业的未来带来新的发展机遇。

这次收购的风险极高,如果失败,吉利可能会面临破产的危机,但如果成功,则可能彻底改变中国汽车工业的格局。

双品牌战略与沃尔沃的重生

双品牌战略与沃尔沃的重生2010年3月28日,李书福在瑞典哥德堡与福特汽车的刘易斯·布思正式签订收购沃尔沃汽车的协议。

在交割仪式上,李书福提出“双品牌战略”:“吉利依然是吉利,沃尔沃依然是沃尔沃。”

他把吉利和沃尔沃的关系看作是兄弟,不是父子,强调沃尔沃要独立运作,保留它的品牌特色、管理团队和研发体系。

沃尔沃的总部还是设在瑞典,这样才能维持它北欧豪华品牌的风格和高端定位。

吉利采取了务实的策略,安排工程师前往沃尔沃深入学习,从最基础的技能入手,比如拧螺丝等,逐步掌握沃尔沃的核心技术。

这种做法避免了急于求成,直接将沃尔沃技术应用于吉利品牌,而是选择扎实地学习和积累。

福特拥有沃尔沃的十年,沃尔沃汽车卖得越来越差,从一年卖出50万辆跌到37万辆,算下来亏损超过50亿美元。这段时间对沃尔沃来说,实在是不太好过。

吉利收购沃尔沃后,情况发生了大转变。吉利投入大量资金,让沃尔沃不再亏钱,还赚了钱。

更重要的是,吉利给了沃尔沃很大的自由,让沃尔沃在研发、生产、销售各个方面都自己做主,保持自己的特色。这样沃尔沃就焕发了新生。

技术协同与吉利的腾飞

技术协同与吉利的腾飞为了更有效地利用双方优势,共同推进技术进步,吉利和沃尔沃在2013年携手建立了吉利汽车欧洲研发中心(CEVT)。

这个中心吸引了众多来自福特、通用、沃尔沃等全球知名汽车公司的顶级专家,包括工程师和管理人员,汇集了行业内的精英。

CEVT宛如一支汽车技术领域的“梦之队”,为吉利未来的技术创新和走向国际市场打下了牢固的基础,提供了强有力的支持。

这个紧凑型模块化架构由吉利和沃尔沃共同研发,不仅共享了双方的技术,还有效控制了生产成本。

CMA平台成为吉利旗下多个品牌的核心技术基础,平台上的零件通用率高达78%,极大地提高了生产效率。

吉利汽车借助CMA平台,能更快地打造出高性价比车型,就像星越L那样,迅速满足消费者需求,同时显著提高生产效率。

领克张家口工厂的生产速度惊人,大约每两分钟就能制造出一辆新车,这充分体现了CMA平台的优越性能。

凭借沃尔沃的技术支持和CMA平台的优势,吉利汽车成功打造了领克、极氪等高端品牌,改变了过去人们对其低端品牌的印象,实现了品牌形象的提升。

受益于此,吉利汽车在2022年获得了高达336.51亿元的净利润,这一数字创下了吉利汽车历史上的最高纪录。

另一方面,沃尔沃也在吉利的帮助下重获新生,实现了自身品牌的复兴和发展。

从2011年到2021年,沃尔沃的全球销量显著提升,从45万辆增长至接近70万辆,这反映了其市场表现的强劲增长。

沃尔沃的市场价值也经历了令人瞩目的增长,超过了200亿美元,是最初收购价格的十倍以上。

在2022年6月,沃尔沃的股价达到了每股6.64美元,市值接近198亿美元,这进一步证明了投资者对沃尔沃未来发展的乐观预期。

从中国走向世界

从中国走向世界吉利成功收购沃尔沃,为其全球化扩张奠定了坚实基础,这是一次重要的战略转折。

吉利随后收购了马来西亚宝腾汽车和英国跑车品牌路特斯等,建立起强大的多品牌体系。

吉利现在拥有吉利、沃尔沃、宝腾、路特斯以及伦敦电动车等众多汽车品牌,形成了一个多元化的汽车集团。

吉利还利用沃尔沃遍布全球130多个国家和地区的销售网络,加速了自身的国际化步伐。

领克品牌成功打入欧洲市场,这表明吉利汽车在全球范围内的实力和影响正在不断提升。

这一举措意味着,吉利已经从国内市场走向国际舞台,开始与国际知名汽车品牌展开竞争,也为中国汽车工业的发展注入了新的活力。

吉利汽车通过领克品牌在欧洲市场的拓展,进一步巩固了其作为全球汽车制造商的地位,并向世界展示了中国汽车品牌的实力。

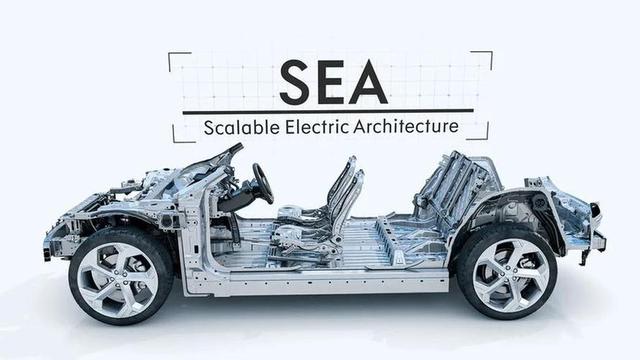

吉利自主研发的SEA浩瀚架构很有前瞻性,甚至比沃尔沃宣布全面电气化还要更早,这个架构还吸引了像奔驰这样的国际大牌前来合作,共同推动汽车变得更智能。

15年的时间,吉利从一家默默无闻的民营小厂,发展壮大为中国自主品牌前三强,曾经濒临破产的沃尔沃,也在吉利的助力下重获新生,走向繁荣。

这场当年被认为是不自量力的收购,最终成为中国汽车工业史上的一个经典案例。

当年吉利收购沃尔沃时,许多人不看好,觉得李书福的想法太疯狂。

没想到15年过去,吉利成了中国自主品牌的领头羊,沃尔沃也经营得很好。

这笔收购交易,到底谁获得了更大的利益?毫无疑问,这是一场双赢的局面,双方都从中受益。

参考资料

快评:中国人也能玩转豪车品牌 这是沃尔沃财报“潜台词”查看原文>> 2015年03月02日 09:35 环球网

吉利集团财报、汽车之家、腾讯新闻、证券时报等公开报道