春日将暮,绿色由浅入深,也将要追随着春光的步伐进入初夏。万物生长,皆有可能,为自身未明的运道铺就更为光明的一条。

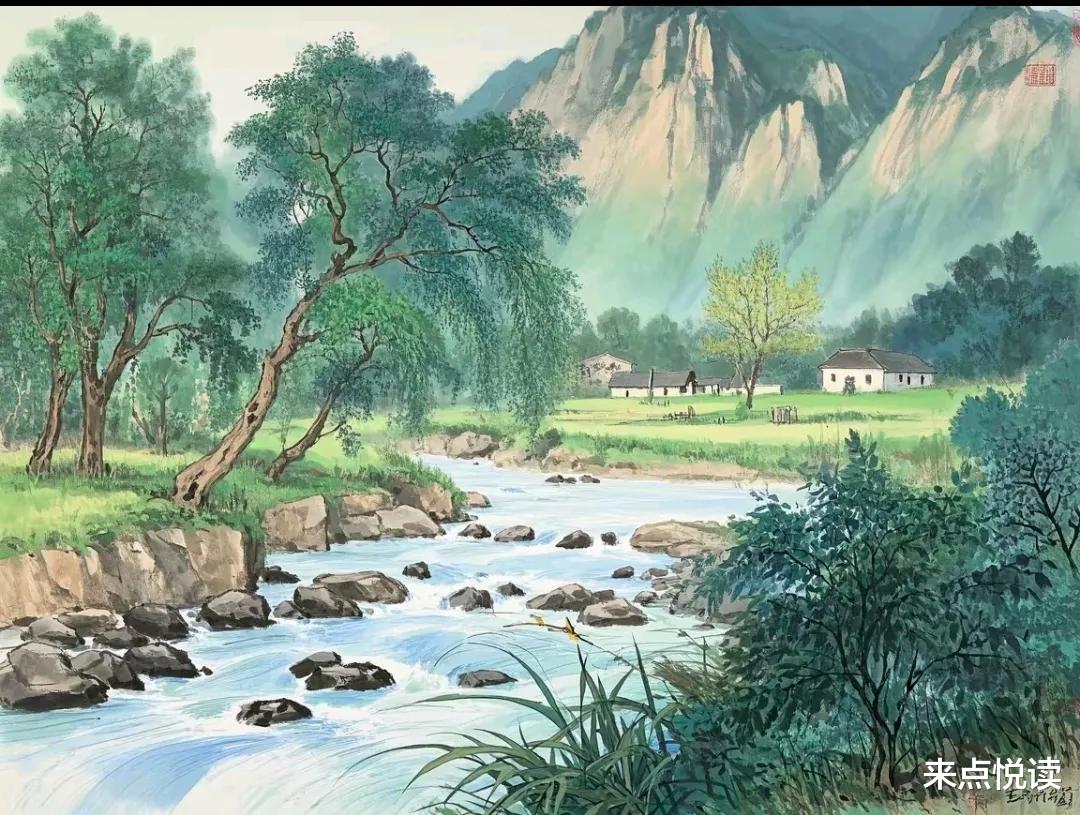

面对亘古不变的大好河山,绿树成荫村边合,百鸟争鸣成群飞,映入眼帘的随便一个场景,便好像是会呼吸的春日山居图。

元好问(1190-1257),字裕之,因曾在山西遗山读书,自号遗山山人,世称元遗山,太原秀容(今山西忻县)人。其身经金朝灭亡,目睹蒙古铁骑蹂躏下的山河,就像他在《论诗三十首》里写的“国家不幸诗家幸”,乱世里的万千气象反而能够诞生在他的笔下。

《少室南原》

(元)元好问

地僻人烟断,山深鸟语哗。

清溪鸣石齿,暖日长滕芽。

绿映高低树,红迷远近花。

林间见鸡犬,直拟是仙家。

这首《少室南原》创作于诗人选择在嵩山少室山南麓隐居时期。“少室山”在河南登封县西北,颍水发源于此。在这首诗中,诗人借景抒情,透露出绵绵的亡国之痛。

首联“地僻人烟断,山深鸟语哗”,上来先点明地点。少室山的南边平整地块,本就是很偏僻的地方,一般人很少行走到这个窝来,因为人烟稀少,就显得四下很寂静,耳朵边能够听到的,也就只剩下鸟儿的阵阵喧哗。

这里,特别需要注意“断”字的妙用,它不是一个简单的"少"之意,而是要重点突出一个“截”之意,彻底断掉人间烟火。这样的描述,令人不由想起《桃花源记》的“与外人间隔”,但诗人显得比陶渊明更为决绝。

而“鸟语哗”三字更绝,原本用来形容人声鼎沸的“哗”字用在鸟鸣上,瞬间让寂静山林热闹起来。这种以动衬静的手法,可比王籍“蝉噪林逾静”更高明,毕竟蝉噪是单音调,而“鸟语哗”则是百鸟争鸣的交响乐。

颔联“清溪鸣石齿,暖日长藤芽”,诗人身处自然之中,开始使用细腻笔法来描绘视线范围内的所闻所见。清澈透明的溪水在高低不平的山石中间缓缓流淌,激发出哗哗啦啦的声响,而在温暖的阳光照耀下,柔软的藤蔓上悄悄抽出青翠的嫩芽儿。

诗人于此使用拟人手法,把溪水冲击岩石比作“鸣石齿”,那个瞬间仿佛能够听到“咯噔咯噔”的流水声。更妙的是“长”字作动词,让人仿佛能够看见藤芽在春日暖阳抚摸下伸懒腰的画面。

在这里,诗人故意暗藏了一个文字游戏,诗句里藤芽的“藤”与“腾”谐音,温暖的阳光轻轻照耀,生命的幼芽儿便欢喜腾跃着蓬勃生长。这种谐音双关在古诗中叫作“假借”,杜甫也喜爱用这样的手法。

颈联“绿映高低树,红迷远近花”,是对上面两句的延续,继续歌颂着欣欣向荣的春天景象。远山近岭之间,焕然一新的树木尤显郁郁葱葱,高低参差,浓淡相映;漫山遍野竞相开放的山花,深浅疏密,步入其间,使人宛如闯入画幅之中。

诗句首端是平面铺陈,句尾突然加入纵深,“高低”指向空间垂直度,“远近”则是水平延展性。绝佳的是一个"迷"字,既写出红花缭乱人眼,又暗指山路难行不辩方向,与白居易的“乱花渐欲迷人眼”有异曲同工之妙。

诗人极其擅长给画作题诗,潜移默化中受到绘画艺术的影响,下意识的在诗歌里使用这种色彩战术,对阅读者进行饱和式轰炸。读此两句,和王安石的“春风又绿江南岸”对比,又可发现其中自是多了一份层次感。

尾联“林间见鸡犬,直拟是仙家”,前面六句恍如是相声中的包袱,到此两句才被轻轻抖开。诗人行走在静谧的林间,独自欣赏着美好的春天景色,眼前突然出现了觅食的鸡群和嬉闹的狗,而绿树掩映之中,还隐隐约约可见农家房屋,一切都仿佛是人间仙境。

此处,诗人调用陶渊明“鸡犬相闻”的典故,却反用其意,以俗为仙,明明只是纷扰俗世中的鸡犬和茅屋,反而成为世人所艳羡的“仙家”。前面在他人笔下必将大书特书的“世外桃源”,此时此刻却化作了一个微不足道的背景。

诗人如此煞费苦心,自然是有其深意。原来,由于金元长期发动战争,民不聊生,可谓“白骨露于野,千里无鸡鸣”(曹操《蒿里行》)。诗人隐居少室山中,突见久违的人间祥和景象,内心自然是难掩复杂衷情。

诗人创作此诗时,因金亡元至而选择归隐山林,所以才有“直拟是仙家”这一句。表面上是在说错把农舍当仙居,实则却是幻想中的仙居光成农舍。这种身份上的错位,暴露出诗人“身在江湖,心存魏阙”的矛盾心照。这般深沉的忧患意识,在尾联以佳景衬哀情,使人读罢不由长叹不已。

纵观全诗,诗人似乎是用着轻快的笔触,一一向我们展现出《少室山南原》绝美的春天景色,但是在这样轻松愉悦的表层下面,却潜藏着身逢乱世、命如草芥的悲凉之意。

或许正是如此,诗人才会用心落笔,把那个春日山居写得珍贵,令后来者依旧能在诗中寻找到心灵上的共鸣。

【图片由AI生成】