人固然是喜欢群集的灵物,但随着年龄的不断增长,被岁月的长流洗礼后的心灵,慢慢开始改变自己的想法,也着手尝试一下独居时的样子。

不再追逐打闹后的心态,就像夜晚星空下的江河静静流淌,恍如从灵魂深处自然倾泻而出的涓涓细流,既温馨又暖人肺腑。

萨都剌,字天锡,号直斋,元朝著名诗人和词人。其一生传下七百多首诗词作品,且风格也独具特色,引不少人研究。较为可惜的是,人们大略只知其出生于雁门,先祖为西域人,其他的都一概不知。因为出生雁门缘故,自辑作品名为《雁门集》,请礼部尚书干文传作序。

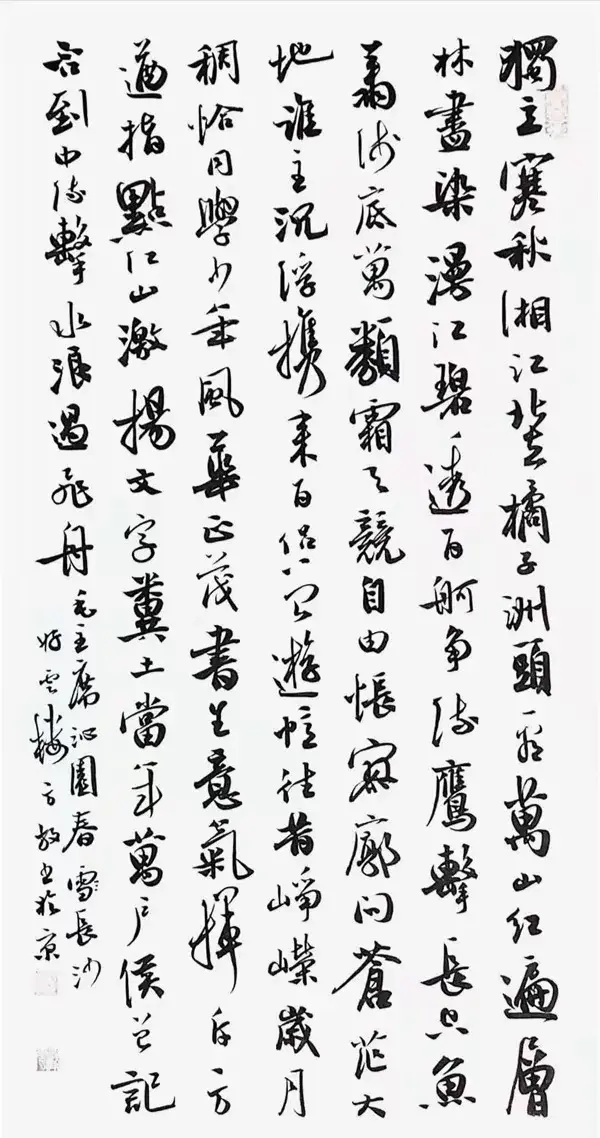

《宿台城山绝顶》

(元)萨都剌

江白潮已来,山黑月未出。

树杪一灯明,云房人独宿。

近水星动摇,河汉下垂屋。

四月夜寒深,繁露在修竹。

本诗又名《宿台山寺绝顶》,约完成于元至顺年前后,诗人时在江南任职中。“台城”,据《明一统志》记载,位于江宁府上元县东北五里,是三国时吴国的后苑城,也是晋建康宫城,地势居高临下。

首联“江白潮已来,山黑月未出”,对仗工整,出手即不凡。整首诗如居家大院,而这两句便好似两扇门,伸手打开就整整齐齐的。前面有介绍过,说台城山地势高,诗人此时正位于山巅之上,所以视角是一种俯瞰状态。

江水静深流动时当为幽暗貌,但风过浪潮汹涌的时候,由于层层浪花翻卷滚动,整条江面就显得浩渺而洁白;与之相对的则是山峦,因为月亮尚未升起,被夜色笼罩着显得尤其凝重而深邃。

江之白,山之黑,一黑一白,色调反差强烈,愈发突出江水之洁净及其无限澎湃活力;江潮之动,山峦之静,一动一静,两相映照,对比鲜明,更加衬托出大山之沉稳及其肃穆神秘庄严。

颔联“树杪一灯明,云房人独宿”,承接上面所写之山,诗人顺势收回自己的目光,由远及近去观察到近处台城山顶的景象。“树杪”,即树梢,视线透过树顶望过去,可以隐隐约约看到一盏明灯散发着光芒。由此可见,山顶上居住的地方地势肯定非常高,险峻陡峭。

“云房”,一般都是指隐士或僧道所居的房屋。当然,还有一个说法,位置高处蔽于云端的房子也可称之为云房。据另一个题目所指“台山寺”,或许解释为山间禅寺客房也能说得通。此处特意点明诗人借住的地方。

“一灯明”之渺茫,是从树尖顶部呈现出来的,其空落微弱感更显强烈;“人独宿”之孤寂,则透过云雾缭绕的山夜独居外现,使诗人的心境与外部环境相契合。这里就和诗题相扣,指明诗人在台城山的借宿经历。

颈联“近水星动摇,河汉下垂屋”,充满了丰富的想象力,气势恢宏。诗人变换视角,由身侧山顶转向高渺星空:星星倒映,在水面上随着风波轻轻摇晃,银河低垂,仿佛要触碰到山间屋顶。

“近水”二字有趣,诗人不想直接说星光落在水上,反而故意寻找一个理由,说是因为星星太靠近江水的缘故。上面写过夜潮腾细浪,此处则写繁星点点,星光交相辉映,描绘出一个灿烂多姿的世界。

“河汉”即银河,语出《古诗十九首》“河汉清且浅,相去复几许”。一个“垂”字,尽绘银河倒挂倾泻之势,压迫感太强了。诗人站在夜晚的山顶上仰望星空,视野开阔,绚丽的星光从天而降,不由令人生起“手可摘星辰”的错觉。

尾联“四月夜寒深,繁露在修竹”,点明时间是在春末夏初的四月。就像诗人所语“四月是残忍的季节”(艾略特诗句),本应充满温暖的时令却乍暖还寒。四月深山的夜晚依然寒意刺骨,修长的竹子上挂满了晶莹的露珠,在星光下闪烁着轻柔的光芒。

此处之“夜寒深”,不仅单指自然时令的缘故,更因诗人仰望星空而伫立许久的原因。在前面,诗人细腻描绘出博大空间里的种种事物,至此则返回自身,对个体滋味进行专注叙写,因为生动而使人读到后感同身受。

“繁露”,指诸多的露珠叠加于一起。由于夜深寒气逐渐加重,一颗颗的露珠相互连缀,就像珠玉般圆润饱满。修竹承露既是写实,又暗藏“朝饮木兰之坠露”(《楚辞》)的高洁寓意,流露出诗人艳羡隐居者生活的意思。

这首即景诗,语言平易,诗人善于炼字造词,即便是“明”“独”等寻常字,似乎刻意为之,实则随手拈来,自带巧心。而“星动”“下垂”对事物的准确形容,则简洁明了,恰到好处。

诗人除了想象力丰富之外,尤为擅长使用对比。“江白”之鲜明与“山黑”之昏暗,远景有山下江河、天上繁星,近景有灯火和寒露,相互烘托,彰显出来台城山夜色的深邃灵动。

诗人之夜晚独宿,在充满幽寂的光影世界里,寻找着属于自然的声音,又在这些独具魅力的色彩缤纷中,加入了自己的观察和想法,尽情抒写着不可言喻阐释的内在衷情,却偏偏令人读后既可意会又可言传。

【图片由AI生成】