东林广场的巨石和石雕,把人们引入那风雨如晦的年代。

“风声雨声读书声声声入耳、家事国事天下事事事关心”这段楹联,在我们年愈古稀,历经改革开放初期的老人来说一点也不陌生,曾经的你我他把失去读书的损失在那几年拼命读书以弥补损失提高自己的文化水平、曾经的你我他也胸怀天下投身于那新时代洪流而发奋工作,今天我来到这对楹联的诞生地——无锡东林书院,站在“依庸堂”观看两侧柱子上的楹联时,联想自己的过往,再读这句“风声雨声读书声声声入耳,家事国事天下事事事关心。”的楹联时,对明朝末年的一群文人士大夫的家国情怀表示深深的敬意!

东林书院创建于北宋政和元年即公元1111年,是当时为北宋理学家程颢、程颐嫡传高弟、知名学者杨时长期讲学的地方。明朝末年,党争恶化,明朝万历三十二年,也就是公元1604年,由罢官的东林学者顾宪成等人重兴修复并在此聚众讲学,倡导"读书、讲学、爱国"的精神,顾宪成撰写的名联"风声雨声读书声声声入耳,家事国事天下事事事在心"更是家喻户晓,曾激励过多少知识分子,对我国传统文化思想发展促进极大。有"天下言书院者,首东林"之赞誉。东林书院成为江南地区人文荟萃之区和议论国事的主要舆论中心。

东林书院于2002年全面修复,有石牌坊、泮池、东林精舍、丽泽堂、依庸堂、燕居庙、道南祠等建筑。同时又在书院外侧建有东林广场,刻石造像,筑亭绿化供游人游览休嬉。

我到东林书院大门时还未及开放参观时间,此时已经聚集不少大江南北的游客,目视均为老年人。

我跨入新建的书院门厅,在那座三间四柱五楼的石牌坊前驻足,读着铭牌再看看时间留在石牌坊的痕迹,感叹历史并非可以随意阉割。这座建于1604年的石牌坊,在明朝万历年间的魏忠贤专权期间的东林党和阉党之争败北后在1626被阉党坼毁。清乾隆1740年又经同人奋力而重新修复。

物是人非,迄今四百余年的石牌坊依然挺立,细数时代风雨变幻之大变局,却迎来了它的新生。石牌坊是有东林党所立,其“东林旧迹”已焕然一新,“后学津梁”文化传承中创新不断在学习中体现。

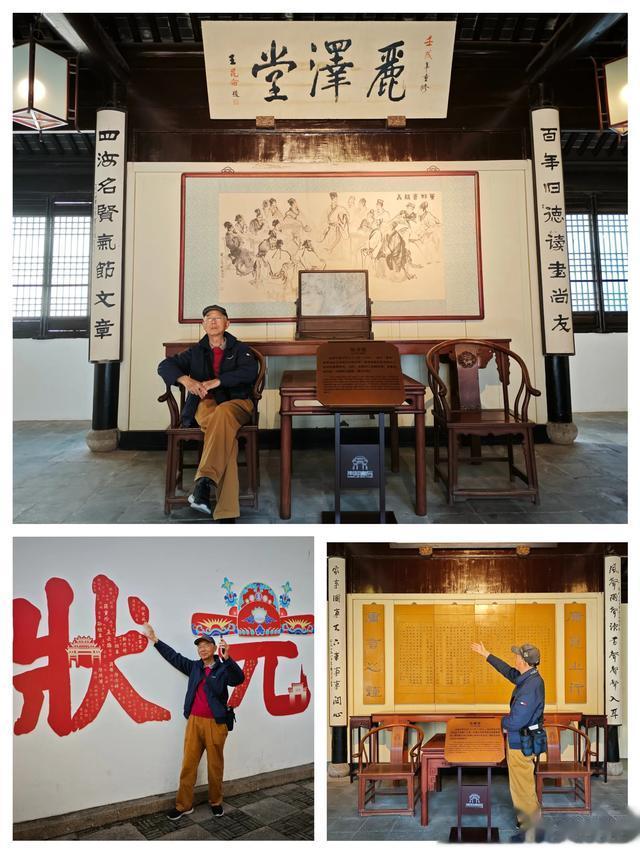

我走过泮池,依次在东林精舍、丽泽堂、依庸堂、燕居庙、道南祠参观,一处处的细读那梁柱上的楹联。

丽泽堂的“百年旧德读书尚友,四海明贤气节文章”,封建社会中的士大夫是十分看中读书和气节的,这种强调道德、学问和气节为一体的精神传统,始终是中华文化赓续发展的重要基因。当下,对于在商品市场下,如何坚持“读书尚友、气节文章”之精神,我们不仅是要在实践中提倡,更要在意识形态中筑一道堤坝,不唯利益为唯一,强调读书、强调气节,这样我们的社会才会生机勃勃光彩夺目。

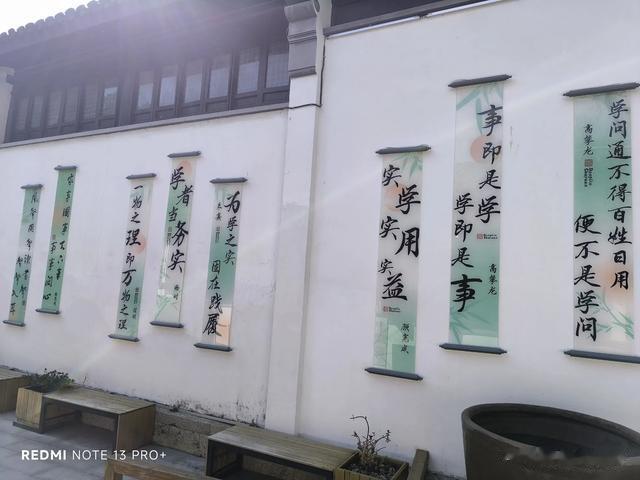

依庸堂上的“风声雨声读书声声声入耳,家事国事天下事事事关心”的楹联是来东林书院参观游览客人都会驻足观看,更有甚者脱口而出的一气呵成的把这副楹联念完,我亦如此。

当代社会重读此联富有新的含义,对三观重构有着重要的现实意义,读书声要和风声雨声相结合,突出虚实结合重在掌握知识和技能、重在解决存在的难题和问题;读书声要和治国齐家修身平天下相结合,不能做“书堵头”和“精致的利己者”,更不能“数典忘祖,背叛民族,出卖祖国”。

书院也是一座精致的江南园林,主要建筑两侧都是楼台亭阁榭廊环顾,掘池引水,池水清澈,垒石筑山,绿树成荫,在欣赏完书院主题后去两侧花园走走看看是一种放松,也是一种回味,生活有张弛才能又更深的内容。

书院一行,使我对旧时代的文人士大夫的胸怀有了更多的了解,抚今追昔,当今中国任重道远!

我深信,前景是光明的!