跑步耐力差,双腿沉重,这是困扰许多跑者的常见问题。其成因较为复杂,且涉及生理、病理运动习惯以及营养等多方面因素。以下结合科学研究与训练经验,系统地分析原因,并提供有针对性的解决方案。

一、耐力不足的核心原因

一、耐力不足的核心原因1.体能基础薄弱

心肺功能不足:心肺乃运动之“发动机”,若摄氧能力欠佳,肌肉易因缺氧而加速乳酸堆积,进而导致疲劳。缺乏锻炼,或是肥胖人群,更易遭遇此类问题,因其体内脂肪过多,会增大运动负荷,与此同时基础代谢率也相对偏低。

肌肉力量欠缺:腿部以及核心肌群的力量不足,会显著地增加能量消耗。短跑依赖爆发力,长跑则需要慢肌纤维的耐力,而普通跑者倘若忽视了力量训练,就容易出现“腿像被灌满了铅一样”的现象。

代谢效率较为低下:身体对于糖原以及脂肪的转化能力,这直接对能量的供给产生影响。代谢出现紊乱(例如像糖尿病这种情况)亦或是电解质失衡,将会使疲劳感进一步加剧。

2.运动习惯误区

强度与恢复失衡:过度地追求跑量,不过却忽视了休息,这样就会致使疲劳不断地累积,其表现便是,越练习就越感觉到劳累。初跑者常常会犯的错误包含着,盲目地提升速度(例如强行维持6分配速),或者过多地增加距离。

姿势与技术缺陷:后脚跟重落地,身体晃动等错误姿势,会增加关节冲击,以及能量损耗,从而加速肌肉疲劳。

忽视热身,与拉伸跑前未激活肌肉,跑后忽略放松,这样便容易致使身体变得僵硬,以及乳酸在体内滞留。

3.潜在健康问题

甲状腺功能减退,肝肾疾病,以及慢性肺病等病理因素,会降低代谢率,或者影响氧气运输,需经由医学检查来予以排除。缺钙脱水还有贫血等营养问题,也会直接地削弱运动表现。

二、科学提升耐力的策略

1.夯实体能基础

有氧训练打底:采用“180-年龄”这样的心率公式来控制强度,(例如40岁的跑者需保持140-150次每分钟),每周进行3次,每次40-60分钟的慢跑,以此逐步提升心肺功能以及毛细血管的密度。

强化肌肉力量:深蹲以及弓箭步,这样能增强腿部力量;平板支撑还有卷腹,能够提升核心稳定性,在跑后趁着肌肉处于充血状态的时候,此时训练效果会更加好。

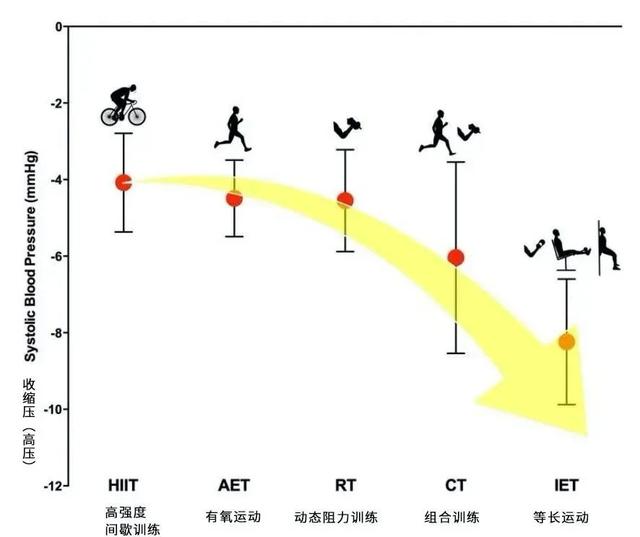

混氧训练突破瓶颈:加入每周1次,高强度间歇跑(如8组400米快跑,接下来+90秒休息),或每两周1次20分钟抗乳酸跑,这样便可提升乳酸阈值以及清除效率。

2.优化运动管理

技术校正:采用前脚掌着地、小步高频(180步分钟以上)跑法身体前倾5-10度减少制动消耗。

周期化训练:将训练分为基础期(大量积累有氧量)、提升期(增添间歇跑训练)、调整期(适量减少负荷以恢复),以此避免长期处于高强度负荷状态。

动态恢复结合:跑后立即进行10分钟动态拉伸,使用泡沫轴放松股四头肌、腘绳肌睡眠保证7小时以上。

3.营养与健康管理

能量精准补给:跑步前2小时,摄入低GI碳水(例如燕麦),途中每隔30分钟,补充含电解质的饮料,赛后30分钟之内,补充碳水与蛋白质(比例为3:1)以促进恢复。

重点营养素补充:铁元素(红肉菠菜)预防贫血,钙(奶制品)以及维生素D增强骨骼,镁(坚果)用以缓解肌肉痉挛。

病理筛查:若在调整训练之后,依然持续处于疲劳状态,这样就需要去检测,甲状腺的功能,以及肝脏和肾脏的功能,还有血常规情况,以此来排除,可能存在的疾病。

三、关键认知突破

乳酸的双面性:乳酸本身并非疲劳元凶,其伴随的氢离子导致的酸化才是关键。通过训练可提升乳酸转运能力,使其转化为能量。

慢即是快的哲学:初跑者应接受“越跑越慢”的过渡期,当心率稳定之,后再逐步提速,避免陷入“强撑-受伤-停训”这样的恶性循环。

通过系统性的体能建设,技术优化以及科学管理,跑步耐力问题可得到根本改善。建议跑者佩戴心率设备,以监控强度,与此同时定期进行体能测试,从而实现从“跑得痛苦”到“跑得智慧”的跨越。

现在轮到你了!下次当双腿再次抗议时,你会选择硬扛到底,还是聪明调整?评论区聊聊。